«Читатель Толстов» отмечает небольшой, но важный юбилей – это 50-й выпуск на портале «ТОП-Тверь». Спасибо всем, кто читает, пишет, спрашивает, пользуется нашими рекомендациями в безбрежном книжном море. А еще на этой неделе – День защитника Отечества, и обзор составлен в том числе из книг по военной истории. Хотя, как всегда, здесь можно найти новинки самых разных жанров. Изучайте, выбирайте, читайте!

КНИГА НЕДЕЛИ

- Алексей Исаев, Максим Фоменко «Ржев 42/43. От «Марса» до «Бюффеля». Изд-во «Яуза», 18+.

Эта книга – завершение важного исследовательского проекта, к которому были привлечены ведущие военные историки России. Пять лет назад группа историков стала собирать и изучать материалы, посвященные Ржевской битве. Сам термин «Ржевская битва» возник относительно недавно, это была неуклюжая попытка, когда еще в советские годы официальная историография постаралась всячески выделить и замолчать неудачи Советской армии во время битвы за Москву, и тогда появился термин «Ржевская битва», то есть бои на Калининском фронте с осени 1941-го до весны 1943-го на гигантском участке фронта от Калужской до Смоленской областей. Тверской историк Максим Фоменко, ставший участником этого проекта, известен тем, кто интересуется военной историей. Напомним, что Максим– выпускник ТвГУ, автор нескольких книг, посвященных сражению за Калинин. В новом исследовании о Ржевской битве (кстати, оно разделено на два тома, в первом рассматриваются события от операции «Тайфун» осенью 1941-го до весны 1942-го) – самое глубокое на сегодняшний день историческое произведение, рассматривающее Ржевскую битву во всех подробностях. Сам Фоменко пишет: «Появление термина «Ржевская битва» восходит именно к этим неуклюжим попыткам формирования лакированной, лишенной мрачных страниц советской историографии Великой Отечественной войны. Однако, к счастью, голос разума возобладал, и в хронологию Битвы за Москву в советский период остались включены события под Ржевом зимой 1941/1942 гг., т. е. операции, которые осуществлялись в период после 7 января 1942 года».

Двухтомник, посвященный Ржевской битве – безусловно, самое компетентное и подробное исследование этого сражения на протяжении всего времени. И советские, и немецкие части дрались на Ржевском выступе отчаянно. В книге приводится множество описаний конкретных боев – с тщательным «разбором» всех перипетий отдельного столкновения. Широко использованы материалы из базы данных воспоминаний советских ветеранов, которые были участниками этих событий. Кроме того, исследование детально рассматривает трудности логистики, связанные с условиями местности и прочими факторами, их влияние на исход сражений, а также действия противоборствующих сторон по удержанию важных транспортных узлов. Впервые в книге публикуются данные о потерях обеих сторон с октября 1941 года по апрель 1943 года. Работа базируется на анализе оперативных документов, мемуаров и дневников участников боев, а также современных исследований, предлагая глубокий взгляд на одну из самых масштабных и кровопролитных кампаний Великой Отечественной войны.

- Аллен Фрэнк Чу «Эпопея советско-финской зимней войны 1939-1940». Изд-во «Центрполиграф», перевод В.В.Найденов, 18+.

Важное историческое исследование, предпринятое американским историком Алленом Фрэнком Чу, который рассматривает не только советско-финскую войну 1939-1940 гг, но и подробно изучает дипломатический контекст взаимоотношений между Финляндией, получившей независимость в 1918 году, и Советским Союзом, который в какое-то время рассматривал Финляндию не только как агрессивного воинственного соседа, заключившего пакт с Гитлером, но и как потенциальный объект оккупации. Интересный факт: в августе 1944 года финны решили выйти из войны, и запросили переговоров с советской стороной. Сталин составил список требований к Финляндии, среди которых было такое условие – изгнать с финской территории все немецкие войска, которые к тому времени дислоцировались в приграничных районах с советскими регионами. И началась война финских войск со вчерашними братьями по оружию, вермахтом, и эти бои продолжались до мая 1945 года, до капитуляции Германии! И только благодаря этому Финляндии решили «простить» ее участие во второй мировой и не стали ее оккупировать.

Фото: cnpol.ru

- Алексей Лашков «Советская авиация в военных конфликтах 1920-х годов». Изд-во «Центрполиграф», 18+.

Раз у нас День защитника Отечества, то вот еще пара новинок в жанре военной истории. Причем истории, особенно подчеркну, малоизвестной. Монография Алексея Лашкова посвящена военным операциям первого десятилетия советской власти (1920-е годы), в которых применялась авиация. Сама авиация в то время была еще несовершенной, летали на самолетах, собранных из фанеры, вдобавок самолет мог брать на борт не больше 200 килограммов бомбовой нагрузки – но эффект от применения авиации оказывался весьма серьезным. Например, восстание в Чечне в 1924 году. Повстанцы спрятались в недоступных горных аулах, и на разведку отправили два самолета, которые изучали горные тропы, фотографировали сами селения. Одно появление самолетов в небе вызвало такую панику у жителей аулов, которые никогда не видели ничего подобного, что они выгнали повстанцев, им пришлось спускаться с гор и сдаваться. Оказывается, в боях с басмачами красные авиаторы тоже показали себя достойно: совершали разведывательные вылеты и обнаружив скопление басмачей, передавали информацию наземным войскам. Много описаний неизвестных военных конфликтов и как вообще были устроены военно-воздушные силы молодой советской республики.

Фото: cnpol.ru

- Тимофей Медведев «Истребительные батальоны НКВД в годы Великой Отечественной войны». Изд-во «Центрполиграф», 18+.

Еще одна интересная новинка от «Центрполиграфа», и снова малоизвестные эпизоды военной истории. В годы Великой Отечественной создавались так называемые истребительные батальоны НКВД, которые формировались в основном из сотрудников милиции и предназначались для самых разных целей. Где-то они обеспечивали порядок в тылу, где-то истребительные батальоны направляли на борьбу с бандеровцами на освобожденных территориях, а где-то эти батальоны использовали, например, для сбора урожая, помощи колхозам (было и такое). Историк Тимофей Медведев несколько лет изучал вопрос, собрал богатую фактуру, и книга его, несмотря на не очень большой объем и довольно казенный язык, получилась весьма познавательной.

Фото: cnpol.ru

- Виктор Шкловский «Сентиментальное путешествие. Zoo, или письма не о любви. Жили-были. Письма к внуку». Изд-во «Редакция Елены Шубиной», 16+.

Книга вышла в серии «Предметы культа», и это действительно культовые тексты Виктора Шкловского – одной из самых важных фигур в советской культуре. Шкловский был критиком, он сочинял сценарии для кино, писал прозу, был активным теоретиком искусства. Тексты, которые вошли в эту книгу, можно без сомнений назвать лучшими образцами филологической, автобиографической прозы. Виктор Шкловский успел в молодости побывать в эмиграции, сражался на фронтах гражданской войны, он чудом уцелел во время репрессий. Впоследствии он разочаровался в идеалах революции, но создал собственную теорию русского формализма, и стал ключевой фигурой этого литературного течения. Сборник открывает мемуарный роман, написанный в двадцатые годы и посвященный Эльзе Триоле (“Zoo, или Письма не о любви”). “Сентиментальное путешествие” — автобиографическая проза, родившаяся в эмиграции и опубликованная в 1923 году в Берлине. «Жили-были” — книга, над которой автор работал всю свою долгую литературную жизнь. В ней он рассказывает о Максиме Горьком, Всеволоде Иванове, Сергее Эйзенштейне и других современниках. А предисловие для книги написал (на основе личного знакомства с Шкловским) известный литературовед Александр Чудинов.

Фото: ast.ru/redactions/redaktsiya-eleny-shubinoy

- Александр Кабаков «Камера хранения. Мещанская книга». Изд-во «Редакция Елены Шубиной», 16+.

Еще одно переиздание – в свое время Александр Кабаков был, безусловно, одной из наиболее заметных величин московской литературной жизни. И его «Камера хранения» – необычный автобиографический опыт, когда Кабаков рассказывает не о людях, а о вещах своего детства – потому что именно вещи в немалой степени составляли мир московского подростка послевоенной поры. Одежда и моды, городской транспорт и школьные принадлежности, алкоголь и еда, да даже простые папиросы, о которых Кабаков оставил поистине поэтические строки: «Но боже, какая это была красота — папиросы! В твердых коробках, с чуть выпуклой, откидывающейся крышкой, выложенных изнутри папиросной, естественно, бумагой. Зеленая с черным “Герцеговина Флор”, мифология. Темно-красные с желтым золотом “Гвардейские”. Былинно-патриотические, третьяковские “Богатыри”. Интеллигентно кремовые ленинградские “Ленинградские”. Щеголевато-неопределенного цвета одесские “Сальве” с фильтром. Классическая, много раз вспомненная бурка, развевающаяся над “Казбеком”. Лагерно-шершавая не коробка, а пачка “Беломора”, пачка-пачка, передачка… Стандарт — не по 20, а по 25 штук в упаковке. И курение разрешено всюду. Собственно, только оно и разрешено. Поздние сороковые, ночной папиросный дым в кабинетах… Курите, гражданин».

Фото: ast.ru/redactions/redaktsiya-eleny-shubinoy

- Сергей Анашкин «Другие территории. Этническое кино: периферийные традиции, воображаемые ретроспективы». Изд-во «Новое литературное обозрение», 16+.

Не знаю, как кто, а я уже несколько лет являюсь поклонником якутского кинематографа. У нас в самом центре Сибири возникла совершенно оригинальная и крайне интересная кинематографическая традиция, но информации о том, как все происходило, почему именно в Якутии появился свой «маленький Голливуд», какие там тенденции, лидеры, творческие концепции – об этом прочесть было негде. И вот выходит книга киноведа Сергея Анашкина, посвященная анализу «малых этнографических кинематографий». В ней рассказывается о фильмах, которые снимаются в Монголии, в Бангладеше, в Азербайджане и других странах. Но самый большой очерк посвящен именно якутской кинематографии – ее зарождению, развитию, самым интересным фильмам и героям. Азиатское этническое кино в этом смысле противостоит мейнстриму с его повсеместной унификацией и подчеркивает различия, способные обогатить наши представления о мире. Сергей Анашкин — кинокритик, специалист по кинематографу Азии, в том числе азиатской части России.

Фото: nlobooks.ru

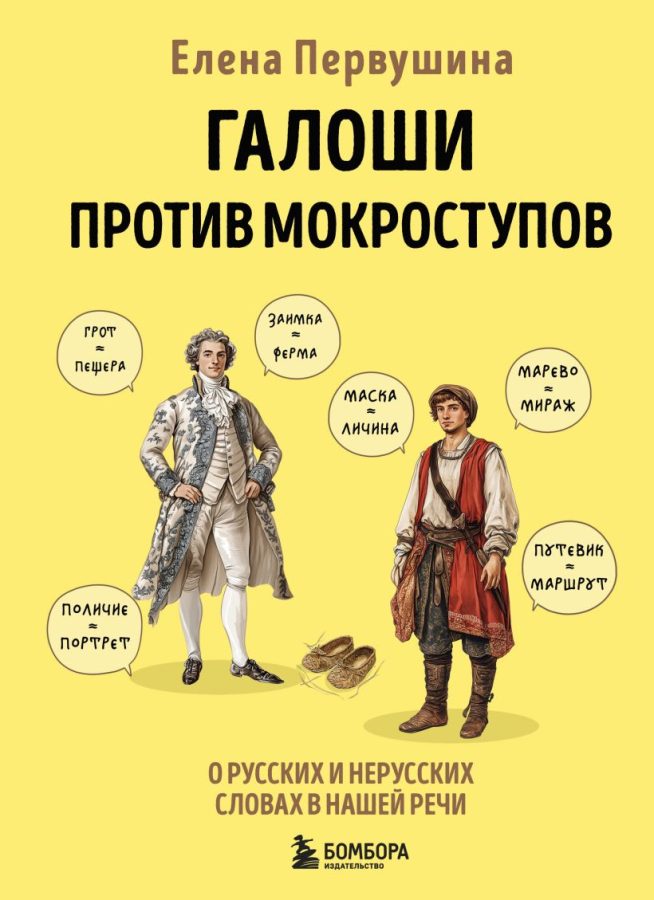

- Елена Первушина «Галоши против мокроступов». Изд-во «Бомбора», 16+.

Елена Первушина, вернее, ее книги нередко появляются в обзорах «Читателя Толстова», она пишет очень качественные научно-популярные книжки – занимательные, легкие, но вместе с тем исследующие серьезные темы. Вот мало кто знает (я, например, не знал) об адмирале Шишкове, который в годы правления Александра Первого объявил войну иностранным словам. Причем не без успеха – Шишков запрещал, чтобы со сцены, в печати, в повседневной речи люди произносили «галоши», если можно сказать «мокроступы» (большинство новых слов, построенных на русских корнях, Шишков, к слову, придумывал сам). Или вместо «аристократия» следовало говорить «вельможедержавие». Шишкова высмеивали при жизни, но сегодня опыт избавления литературного русского языка от иностранных слов, засоряющих наш повседневный лексикон, снова востребован. Что делает актуальной и книгу Елены Первушиной. Хотя в ней, конечно, не только о сумасбродных проектах Шишкова, но и о том, как развивается язык, как формируется его словарное богатство. Рекомендую прочесть, очень интересно.

Фото: bombora.ru

- Вячеслав Огрызко «Юрий Бондарев». Серия «Жизнь замечательных людей». Изд-во «Молодая гвардия», 16+.

Вячеслав Огрызко – известный литературовед, много лет руководил разными литературными изданиями, то есть как минимум это человек, глубоко погруженный в писательскую среду, в том числе знающий много разного о советских писателях. Поэтому не стоит удивляться, что героем своей книги он выбрал Юрия Бондарева – автора (и даже основателя) «лейтенантской прозы» как самостоятельного жанра, многолетнего председателя Союза писателей, и при этом человека чрезвычайно закрытого (Огрызко не раз называет его «таинственным», «загадочным», признается, что многие факты из биографии своего героя приходилось буквально восстанавливать по перекрестным источникам). Книга в итоге получилась интересной. Во-первых, не так часто у нас выходят биографии крупных советских писателей. Во-вторых, Бондарев действительно был крупной фигурой в советской культурной жизни – я вот не знал, что, оказывается, именно он писал сценарий киноэпопеи «Освобождение», и каждый эпизод отстаивал в борьбе с цензурой. Ну и просто окунуться в мир писательской жизни советского периода – интересный читательской опыт.

Фото: gvardiya.ru

- Пол Линч «Благодать». Изд-во «Азбука», перевод Шаши Мартыновой, 18+.

Новый роман Пола Линча, ирландского писателя, самого обласканного критикой и жюри разных премий в последние годы. Это уже третий роман Линча, который выходит в России – в прошлом году вышли сразу два, «По ту сторону моря» и «Песнь пророка» (оба 16+, «Читатель Толстов» писал о них). Но «Благодать» считается важным произведением для творчества Линча и вообще современной прозы, в первую очередь – ирландской литературы. Обратите внимание, что перевод романа подготовила Шаши Мартынова – лучшая переводчица книг об Ирландии, умеющая как никто другой передавать особенности и нюансы быта, повседневности, подробностей жизни ирландцев. Действие «Благодати» происходит в середине 19 века, когда Ирландию настиг так называемый Великий Голод. Грейс и ее брата Колли мать выгоняет из дома, чтобы они сами искали себе пропитание, и дети отправляются бродить по ирландским дорогам. Это и приключенческий роман, и роман воспитания, и плутовской роман, и еще – масштабное историческое повествование об одной из самых трагичных страниц истории Ирландии. Чтобы выжить, Грейс должна изображать мальчика, становиться бандиткой, изображать из себя паломницу по святым местам и даже опытную женщину. «Благодать» – один из лучших современных романов, захватывающая история в лучших традициях Диккенса, написанная смелым и поэтичным языком.

Фото: azbooka.ru

- Наталия Хомякова «Ништяк, браток. Антология шансона. Хиты, изменившие русскую культуру». Изд-во «Бомбора», 16+.

Очень и очень любопытная книга. По сути, это первое серьезное культурологическое исследование шансона не просто как музыкального жанра «блатных песен», но как части национальной культуры. И это, конечно, невероятно увлекательное путешествие в историю шансона, который когда-то носил название и «каторжных песен», и «городского романса». «Блатняк» – всего лишь одно из «лиц» современного шансона. А между тем к этому жанру относится, например, знаменитая каторжная песня «Замучен тяжелой неволей» – это была любимая песня Ленина, и хоронили его под звуки именно этой песни. А вот, скажем, знаменитая песня «А ну-ка, убери свой чемоданчик». Оказывается, ее сочинил Булат Окуджава, но долгое время не исполнял ее, отказывался от авторства, стеснялся – считал, что это слишком несерьезно. А как вам история о том, как Брежнев когда-то побывал на концерте Аркадия Северного, и так ему понравились его песни, что в конце вечера советский вождь забрался на сцену и стал дуэтом с Северным их петь? А песню «Постой, паровоз», оказывается, сочинил будущий вор в законе Сечкин. В книге Наталии Хомяковой таких маленьких и необычных открытий немало. Отличное чтение.

Фото: bombora.ru

- Роб Данн, Моника Санчес «Происхождение вкуса. Как любовь к еде сделала нас людьми». Изд-во «Альпина нон фикшн», перевод Мария Елиферова, 16+.

Это, конечно, далеко не первая книга, которая объясняет эволюцию человеческого общества через изменение отношения людей к еде, но здесь, что называется, нельзя не отметить добросовестный научный подход. Биолог Роб Данн и антрополог Моника Санчес отправляются в племена, в языке которых нет понятия «вкус еды» (там даже мелких животных едят, запекая их вместе со шкурой) и пытаются понять, почему людям нравится определенная еда. Они копаются в архивах, листают старинные кулинарные книги, чтобы разобраться, как человечество представляло себе вкусную пищу еще до того, как появились сахар, кофе, фастфуд и деликатесы. Они изучают историю сельского хозяйства, благодаря которому люди сумели в десятки раз увеличить питательность растений, которые прежде считались дикими. Они разговаривают с шеф-поварами ведущих ресторанов, у каждого из которых, разумеется, есть собственная линейка любимых вкусов. Это очень и очень искренняя книга, в которой история появления, например, сыра показывается как важнейший этап развития всего человеческого общества на пути к «идеальным вкусам».

Фото: nonfiction.ru

- Александр Кириллов «Пятое октября. Книга, написанная опером». Изд-во «Издательские решения – Ридеро», 18+.

Сборник рассказов, написанных оперативником уголовного розыска, который описывает реальные расследования, в которых ему приходилось принимать участие. Это такой трукрайм, только без спецэффектов, скромный – никаких тебе маньяков и «резонансных преступлений». Девочка села в автобус и вышла не на своей остановке – и десятки милиционеров прочесывают лес в ее поисках. Кто-то взламывает гаражи в кооперативе – и операм приходится сидеть в засаде, чтобы поймать воров. Обычные будни, рутина сыщицкого ремесла: пайковые опять задержали, лишнюю бутылку пива себе не позволишь, а начальство стоит над душой и требует увеличить раскрываемость. Я бы назвал этот жанр «непритязательным трукраймом», но писать Александр Кириллов умеет, истории у него захватывающие, рассказывать ему есть о чем. Кстати, а пятое октября в названии книги – это, оказывается, профессиональный праздник сотрудников уголовного розыска, не знал.

Фото: ridero.ru

- Гарольд Шехтер «Трукрайм в кино. Преступления, которые легли в основу культовых фильмов». Изд-во «Бомбора», перевод Л.Шалаева, 16+.

Это тоже трукрайм (это такой жанр документального детектива), но сделанный оригинально. Гарольд Шехтер пытается проследить, какие сюжеты из реальных полицейских расследований вдохновляли голливудских сценаристов. Оказывается, таких сюжетов было немало! «Убийство в Восточном экспрессе» Агаты Кристи, например, сильно перекликается с историей похищения ребенка знаменитого американского летчика Линдберга. А ужастик «У холмов есть глаза» явно вдохновляли истории охоты за маньяком Гейном, которого, к слову, не нашли, но как минимум три фильма используют в качестве отличительных особенностей персонажей характерные приметы Гейна. Есть и просто «пересказы», почти дословные, реальных криминальных историй, ставших популярными фильмами. Даже знаменитые картины Альфреда Хичкока «Психо» и «Веревка» перекликаются с конкретными резонансными преступлениями той эпохи. Для любителей кино и жанра трукрайм незаменимое чтение.

Фото: bombora.ru

- Виталий Пенской «Иван Грозный. Начало пути». Изд-во «Центрполиграф», 16+.

Царь Иван Грозный имеет самую обширную «черную легенду» – так историки называют сложившиеся у потомков представления о личности того или иного исторического деятеля. А Грозному действительно было что предъявить, начиная от массовых репрессий до введения опричнины (и митрополита Филиппа именно он приказал убить в Твери, как мы помним). Поэтому в последнее время стало появляться все больше исторических исследований, где «черную легенду» Ивана Грозного, первого русского царя и по сути, последнего на московском троне представителя Рюриковичей, стараются представить с другой стороны. О замечательной биографии Грозного в серии «ЖЗЛ», написанной Дмитрием Володихиным, я уже писал в «Читателе Толстове». Белгородский историк Виталий Пенской считается одним из главных российских специалистов по истории XVI века, и личность Ивана Грозного он рассматривает прежде всего как правителя, который за годы своего царствования довершил дело, начатое его прадедом Василием II и дедом Иваном III, — собирание земель и власти. Он достроил здание русского «служилого государства», которое затем неоднократно перестраивалось, в особенности при Петре Великом, и просуществовало до второй половины XVIII века, когда при Екатерине II начался его постепенный демонтаж. Пенской рассказывает о годах «боярского правления», наступившего после кончины отца Ивана IV, периоде «междуцарствия» и безвременья, когда формировалась личность и характер будущего грозного царя, и как начинался его путь к власти. В книгу включены многочисленные цитаты из летописей и грамот времен Ивана Грозного с тем, чтобы как можно лучше передать дух эпохи.

Фото: cnpol.ru

- Руслан Крылов «101 stories for fans and devotees». Изд-во «Издательские решения – Ридеро», 18+.

Фанат группы Depeche Mode, живущий во Владивостоке, написал историю своего увлечения. Как в 1986 году впервые услышал «депешей» на кассете, как стал искать о них хоть какую-то информацию (советская эпоха, никакого Интернета, разумеется, зато кто ищет – тот всегда найдет: «Кто такие Depeche Mode? Вообще без понятия. Не было никакой информации до того момента, пока не стали появляться в городских ларьках первые болгарские или голландские пиратские кассеты с записями группы»). И дальше, дальше, дальше, вот уже и первые клипы – «После просмотра первых клипов “Everything Counts”, “It’s Called A Heart” и “Blasphemous Rumours” со сборника, тело покрывалось мурашками. Тембр Дэйва в синхроне с необычными электронными партиями будоражили сознание». Книга, конечно, адресована многочисленной аудитории российских «депешистов», описывает эволюцию одного отдельного меломана – первые коммерческие магазины, где продавались альбомы любимой группы, первые встречи с единомышленниками, фанатами «Депешей». Читается легко, к тому же в книге множество архивных фото автора на разных этапах его, так сказать, «депешевской» истории. Руслан Крылов – фанат продвинутый, и в Европу летал на концерты любимой группы, и с тамошними «депешистами» задружился. Жаль, что у нас такие книги, «меломанские записки» (именно записки, воспоминания отдельно взятого человека, описание частного опыта, не искусствоведческие штудии и не биографические книги) выходят не часто.

Фото: ridero.ru

- Скотт Диккерс «Уже смешно. Как писать комические тексты». Изд-во «Альпина нон фикшн», перевод Ольга Нижельская, Роза Пискотина, 16+.

Грамотный, профессиональный и последовательный гайд по тому, как сочинять комические тексты – с примерами из классических выступлений, с отсылками к богатому наследию юмористов разных эпох. Диккерс создал собственную систему – например, у него есть 11 приемов сочинения комических текстов, шуток. Среди которых гипербола, пародия, абсурд и так далее. Есть полезные советы, как грамотно «подать» свою шутку, сделать ее максимально убойной. Есть рассуждения о том, почему вообще люди смеются над определенными вещами, и о природе юмора. С конкретными подсказками – «шокирующий юмор непременно следует использовать с подтекстом. Чем больше шокирует юмор, тем тоньше должен быть подтекст». И здесь есть, в общем, одна важная (хотя и очевидная) истина: чтобы смешить других, сочинять шутки и иметь успех, нужно самому обладать чувством юмора, тонко различать (и смешивать) в своих шутках комическое и трагическое, и понимать ту грань, за которой любая шутки становится тупой пошлостью.

Фото: nonfiction.ru

- Залина Тетермазова «Подражание и отражение. Портретная гравюра в России второй половины XVIII века». Изд-во «Новое литературное обозрение», 16+.

В 1764 году граф Иван Григорьевич Орлов — старший из пяти братьев Орловых, участвовавших в возведении на престол Екатерины II (и, кстати, наш земляк, из рода бежецких землевладельцев) вышел в отставку в чине капитана гвардии с ежегодной пенсией от императрицы в двадцать тысяч рублей. Через несколько лет Орлов заказал гравюру со своего портрета, сделанного живописцем Рокотовым. После этого с гравюры сделали около двухсот отпечатков, ни один из которых не пошел в продажу, а занял свое место в частной коллекции. Собственно, именно тогда портретная гравюра получила новый импульс к развитию, и Залина Тетермазова в своей монографии исследует богатый (но доселе остающийся без внимания историков и искусствоведов) пласт нашего художественного наследия. «Если допустить, что исполненный с натуры живописный портрет был своего рода зеркалом изображенного, то воспроизводившую его гравюру можно воспринимать как зеркало живописного полотна, а созданный по гравированному оригиналу живописный образ — зеркалом гравюры. Между тем в эмблематике XVIII столетия зеркало — это один из атрибутов аллегории истины». Выстроенная в книге концепция позволяет не только раскрыть динамику художественного процесса, но и составить исторически более точное представление о портретах эпохи и показать, как в Российской империи через ретрансляцию портретных изображений созидался образ совершенного человека, мыслившего себя и россиянином, и европейцем.

Фото: nlobooks.ru

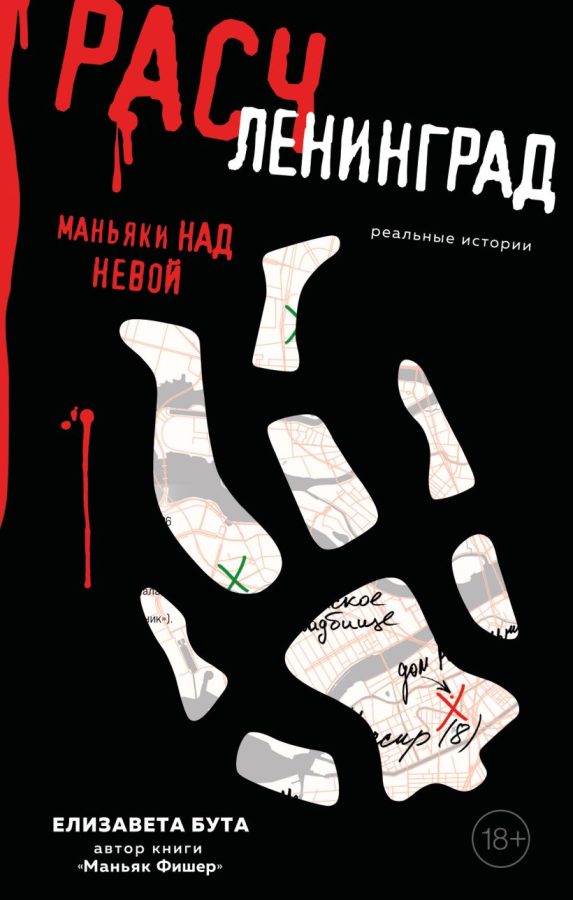

- Елизавета Бута «Расчленинград. Маньяки над Невой». Изд-во «Эксмо», серия «Мир глазами убийцы», 18+.

У Санкт-Петербурга сложилась репутация города, где чаще чем в других крупных городах совершаются жуткие преступления с «расчлененкой». Историк криминала, криминальный психолог Елизавета Бута берется понять, почему так произошло, и благодаря каким преступлениям Санкт-Петербург в кругах криминалистов давно получил прозвище «Расчленинград». Она обнаруживает интереснейшие сюжеты из криминальной истории «северной столицы», она раскапывает историю «банды людоедов», которую ловили в Ленинграде после блокады, она находит действительно интересные сюжеты, отражающие определенные психологические аномалии. Но при этом «расчлененки» в Петербурге не больше, чем в практике других мегаполисов, просто журналисты стремятся превратить каждую такую историю в одно из звеньев бесконечной цепи криминальной истории Питера. В книге – девять подлинных историй, случившихся на невских берегах за последние 80 лет. Истории убийц, маньяков, насильников и расчленителей, произошедшие в прекрасном и пугающем городе. «Книга замечательно играет на стереотипах о проклятых местах и аномальных зонах — а затем на примере каждого уголовного дела низводит хтонический ужас до банальности зла», написал о книге Дмитрий Лебедев, ведущий подкаста «Дневники Лоры Палны» и других проектов студии «Терменвокс»

Фото: eksmo.ru

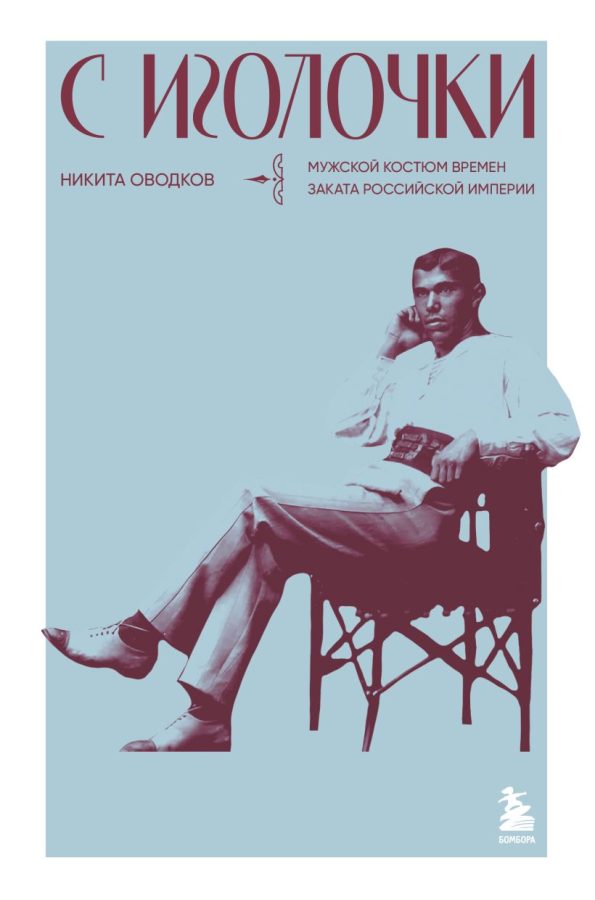

- Никита Оводков «С иголочки. Мужской костюм времен заката Российской империи». Изд-во «Бомбора», 18+.

Никита Оводков – известный коллекционер мужской одежды начала прошлого века. В его коллекции есть настоящие уникальные мужские костюмы, фраки, разнообразные предметы одежды. И свою книгу он писал, опираясь на предметы своей коллекции. Если сегодня мужская одежда проста, комфортна, по большому счету не привязана к социальному статусу или конкретной ситуации, то в начале прошлого века, в дореволюционной России мужчины своей одеждой подчеркивали не только элегантность и утонченный вкус (костюмы редко приобретались в магазинах готового платья, их предпочитали шить по индивидуальному заказу у портных), но и демонстрировали свой социальный статус. Никита Оводков детально воссоздает костюм городского жителя Российской империи предреволюционных десятилетий. Что носили мужчины под своими черными сюртуками? Как справлялись с запонками и галстуками? Какой аксессуар, несмотря на всю свою элегантность, доставлял мужчинам наибольшее неудобство, а в какой одежде они блаженствовали на курорте? Никита не только рассказывает историю забытых аксессуаров мужского костюма, но и знакомит читателей с экономикой мужской одежды – времен перед революцией и в первые годы советской власти: «В июне 1917 года москвичи заказывали пошив пиджачной пары за 300 рублей, а некоторые – за все 400–500 рублей, к концу ноября стоимость возрастает до 1000 рублей, и это не предел для периода 1918–1920 годов, когда для покупки одежды требовалось выложить заработную плату за 10 лет. В апреле 1923 года пальто для москвича стоило уже 1 миллиард рублей».

Фото: bombora.ru

Подпишись на Telegram-канал «ТОП Тверь»: мы публикуем актуальные новости в коротком формате.