«Читатель Толстов» напоминает, что на этой неделе случилось много разных праздников, включая День танкиста, День тестировщика и даже Всемирный день красоты. А еще вышло немало книжных новинок, из которых для нашего обзора отобрали лучшие. Изучайте, выбирайте, читайте!

КНИГА НЕДЕЛИ

Андрей Рубанов «Русский способ бросить пить». Изд-во «Альпина Паблишер», 18+

Известный российский писатель (и очень хороший писатель) Андрей Рубанов – автор разносторонний. Он и фантастику пишет, и отличную короткую прозу, и книги для биографической серии ЖЗЛ (про Анастаса Микояна), и вот недавно написал замечательное жизнеописание протопопа Аввакума, первого русского светского писателя («Ледяная тетрадь»). И вот – книга об алкоголизме. Рубанов сам, оказывается, страдал этой болезнью, более того, он уверен, что алкоголизм – именно болезнь, трудно излечимая, смертельно опасная, а никакая не вредная привычка. Все эти истории про «я пью умеренно и в любой момент могу остановиться» не работают, уверяет он.

У нас вообще не так много книг об алкоголизме, которые убедительно показывали бы проблему «изнутри», глазами самих зависимых, написанные от лица алкоголиков. Я могу припомнить только две. В издательстве «Городец» четыре года назад выходила «Бутылка» Юлии Гайнановой – история женщины, которая после развода каждый день напивалась в хлам, до соплей, потом записывала свои ощущения, а потом год не пила – и смогла осмыслить весь ужас, в который превратилась ее пьяная жизнь. А до этого в «Эксмо», давно уже, в 2018 году, выходила книга финской журналистки Сары Хепола «Трезвый дневник» – тоже исповедь женщины, прошедшей жуткий путь от глотка пива, выпитого тайком от родителей в школе до разрушительных «забегов» в захудалых барах.

Примечательно, что обе книги в жанре «исповедь бывшего алкоголика» написаны женщинами, о женском алкоголизме, и получается, что книга Андрея Рубанова – первая на моей памяти серьезная история об алкоголизме, как он выглядит в «мужском варианте». Чего у Рубанова не отнять – он совершенно честен с собой и с читателем. Он ничего не скрывает, не придумывает эвфемизмов вроде «аддиктивного образа жизни». Бухаешь – значит, в зоне риска. Риск – смертельно опасный. Каждый год алкоголь уносит только в России десятки жизней. Каждый умерший от алкоголизма последние годы жизни проводит в таком кошмаре, что не дай вам бог такое увидеть (и тем более пережить). Я сам был свидетелем того, как спивался один мой родственник, последние три года парализованный и прикованный к койке, так что Рубанову верю. Тем более он сам сумел расстаться с драконом, в образе которого он видит алкоголь. Дракон беспощаден, дракон умеет ждать, дракон придумывает сотни убедительных оправданий, почему никогда нельзя прекращать это дело. Андрей Рубанов рассказывает об алкоголизме (и о собственном, и об алкоголизме как социальном явлении, как болезни) без морализаторства, без лишних в данном случае медицинских советов. Много размышлений, много психологических нюансов, много жестких и правдивых признаний. Конечно, это дело каждого, пить или не пить, рассуждает Рубанов, но взрослые люди должны уметь принимать ответственность, в том числе и за собственный выбор. А в случае с алкоголем выбор между жизнью и смертью, никак не меньше. Андрей Рубанов написал очень жесткую, неприятную, неудобную для многих, но при этом откровенную и убедительную книгу. Она временами (да что там – практически везде) безжалостна к читателю, Рубанов не щадит чувств людей, которые прочтут его книгу, и правильно делает. Чтобы заставить человека задуматься о проблеме, нужно сильно его встряхнуть. Я сам алкоголь не употребляю, но мне интересно было прочесть новую книгу писателя Рубанова – в том числе и для того, чтобы открыть для себя еще одну грань писательского дарования этого замечательного автора.

Анна Пейчева «Радости и горести Александра III». Изд-во «Издательские решения – Ридеро», 12+

У Анны Пейчевой два года назад в том же издательстве «Ридеро» уже выходила книга о представителях династии Романовых, и называлась она «Несчастные Романовы», «Читатель Толстов» писал о ней. Особенность стиля Пейчевой, которая пишет о представителях династии Романовых – правящих самодержцах и членах их семей – это такая заинтересованная интонация, когда о людях во власти автор рассказывает именно как о людях. Слабых, неуверенных, хитрых, суеверных, но вместе с тем ответственных, дерзких, отважных в политике и международных делах. Однако книга об Александре Третьем, самом, можно сказать, симпатичном из Романовых – она не про несчастья, а скорее про семейную, душевную, жизненную гармонию русского императора. «Русский богатырь с русой бородой», как его называет сама Анна Пейчева, правил относительно недолго. И царствование его попало как бы в тень между правлением его отца, убитого террористами и сына, убитого большевиками. Казалось бы, эпоха Александра III, его семья, его характер, его политика – тема давно изученная. Но Анна Пейчева утверждает, что царствование его – самые светлые страницы в истории династии Романовых. Александр Третий был наиболее русским по духу самодержцем, он правил спокойно, уверенно, честно, при нем Российская империя начала проводить индустриализацию, которая удивительным образом оказалась «ко двору» уже при большевиках. Трудно поверить, что одним из самых последовательных «развивателей» идей монарха оказался Ленин. Книга уютная, домашняя такая, и вышла в серии с соответствующим названием – «Уютная история».

Варвара Заборцева «Береги косу, Варварушка». Изд-во «Азбука», 16+

Хорошо. Вот просто очень хорошо, очень положительное впечатление оставляет книга архангельской поэтессы Варвары Заборцевой (кстати, лауреата тверской премии «Зеленый листок»),ее первый опыт в прозе. Это цикл повестей и рассказов о жителях поселка на берегу реки Пинега. Рассказчица, как бы ее ни звали — Варварушка, Марфа или Любушка, — связана с этим местом, даже если физически находится где-то далеко. Здесь все познается героиней впервые — история семьи, собственное предназначение, дружба, любовь, утрата. Русский Север у Заборцевой имеет мифологическое измерение, жизнь здесь вписана в календарный цикл. Варварушка отправляется на поиски дедушки и домового, Марфа собирается строить дом, а безымянная героиня «Пинеги» провожает отца в последний путь. Человеческие переживания, впечатления у Варвары Заборцевой облечены порой в такую поэтическую, метафорическую форму – и это только добавляет блеска ее текстам. Ну как не заметить такой, например, пассаж: «Я с детства приучена к реке в любое время. Летом дни сами собой около воды проходят, а зимой дедушка показывал, что вода продолжает жить подо льдом. Холода у нас крепкие, долгие, но река приспособилась к ним. Знаю, она не промерзает насквозь, а просто укрывается на время. Видела своими глазами, что есть вода подо льдом. Значит, даже в самую долгую зиму ждет, когда вспомнят ее, позовут». Книга вышла в серии «Азбука. Голоса», в которой издаются книги молодых российских авторов. Поприветствуем первый опыт Варвары Заборцевой – у нее, на мой взгляд, получился весьма впечатляющий дебют.

Вера Сорока «Сказки слепого мира». Изд-во «Альпина Проза», 16+

Еще один дебют. Интересный. Сейчас есть такой модный прием – пересказывать сказки на новый лад, ну, как Евгения Некрасова в «Адвокатке Бабы Яги» делает. Вера Сорока прием-то использует, но создает совершенно дивные тексты, не похожие ни на что. Это такие истории несчастных и неуспешных людей, которые болтаются в своей жизни как в невесомости. Встретиться могут только в последний момент жизни – «Умерли в один день в одном рухнувшем лифте в торговом центре. Умерли и встали в очередь один за другим». Там есть и сказочные сюжеты, но тоже, скажем, сильно переделанные. Вот, скажем, рассказ «Лесхоз», где Красная Шапочка встречает Волка, но главными оказываются лесорубы. Или как вам такое начало рассказа – «Заходят как-то в бар женщина, вампир и влюбленный». Люди как люди, но что-то такое просвечивает в их серый заурядный зимний быт – то говорящий кролик в очках и котелке обнаружится за кухонным столом, когда ты пьешь свой постылый чай. То завернет супергерой, которому срочно нужно искать подходящую одежду, потому что в супергеройском обтягивающем по улице лучше не ходить – гопники побьют. Люди умерли, но готовятся воскреснуть, потому что они не умерли, это просто время так движется – от смерти к жизни, наоборот. Отличный цикл «И другие», где каждый рассказ начинается со смерти главного героя – и каждый пытается поудобнее устроиться в своем новом загробном существовании. И жутко, и смешно. Вера Сорока написала отличную книгу о том, как в череде несуразных и нелепых жизней и смертей иногда вспыхивает и освещает все вокруг волшебство.

Лев Васильев «Пути советского империализма». Изд-во «Центрполиграф», 16+

Личность самого автора заслуживает внимания. Лев Васильев в середине 1920-х годов служил мелким чиновником в Наркомфине Узбекской республики, человек он был наблюдательный, умный, внимательный – и тогда же начал писать экономические очерки, посвященные советскому способу хозяйствования, зарождающейся социалистической экономике. Он обращал внимание на вещи, казалось бы, неочевидные. Например, запустили гидроэлектростанцию, и рядом тут же строят завод по производству удобрений. А рядом – хлопковые поля, то есть скорее всего на заводе будут выпускать не удобрения, а взрывчатку, пишет Васильев (хлопок является главным сырьем для производства взрывчатых веществ). И эта догадка оказывается верной. «Пути советского империализма» – очень необычный, учитывая время написания и личность автора, взгляд на советскую экономику. Эта экономика, основываясь на планировании, была предельно милитаризированной, хотя внешне сохраняла черты нормального экономического устройства. При этом существовали целые отрасли, которые обслуживались заключенными или солдатами строительных батальонов, существовали тайные планы строительства новых предприятий «двойного назначения», выпускавших гражданскую продукцию, но способных перейти на выпуск изделий для войны и для армии.

Амброз Бирс «Загадочные исчезновения». Изд-во «Рипол Классик», перевод Андрей Танасейчук, 16+

Ого, как здорово, вышел сборник произведений Амброза Бирса, американского писателя начала ХХ века, который считается одним из основателей жанра «ужастиков». Хотя во времена Бирса даже понятия такого не существовало – он, скорее всего, шел от романтической традиции, считал себя последователем Эдгара По. У нас его не так часто издают, к сожалению, хотя писатель первостатейный. В прошлом году в «Центрполиграфе» вышел сборник его военных рассказов «Человек с двумя жизнями», да до этого в «Азбуке» выходила антология его лучших рассказов «Страж мертвеца». А между тем Амброз Гуиннет Бирс – одна из самых загадочных фигур в истории мировой литературы. Он умел создавать по-настоящему жуткие сюжеты, с неожиданными, взрывными развязками – рискну заметить, что даже лучше, чем Эдгар По. Ценность творчества Амброза Бирса стала очевидна только в последние годы, когда оказалось, что рассказы Бирса, публиковавшиеся в разных низкопробных журнальчиках – это вполне самостоятельная традиция, шедевры жанровой литературы. В эту книгу вошли тексты из двух сборников Амброза Бирса, многие рассказы переведены на русский впервые. Кстати, а перевел их (и написал отличное предисловие о жизни и творчестве Бирса) Андрей Танасейчук, большой специалист по американской литературе, автор биографий Эдгара По и О Генри.

Майкл Ши «Вскрытие и другие истории». Изд-во «Астрель-Спб», переводы Роман Демидов, Наталья Екимова, Анастасия Колесова, 18+

Еще один классик «жанра ужасов», только уже современный. Майкл Ши – фигура культовая среди любителей жанра «хоррор». Известный писатель, лауреат всемирных премий за достижения в области фэнтези и фантастики. В состав книги вошел полностью сборник Майкла Ши «Полифем», считающихся высшим достижением его литературного творчества. А сама повесть «Вскрытие», давшая название книге, легла в основу одного из эпизодов сериала Гильельмо дель Торо «Кабинет редкостей». В общем, золотой фонд жанровой литературы. Пожилой врач-патологоанатом приезжает в небольшой городок, чтобы провести вскрытие, но находит нечто чудовищное и немыслимое. Исследовательская экспедиция на чужой пустынной планете встречается с хищной формой жизни. Обыкновенный бездомный помимо своей воли вступает в битву со смертоносным монстром, преследующим пассажиров рейсового автобуса. Убийца, держащий в страхе весь город, сталкивается с неожиданным противником, могущественным межпланетным странником, прибывшим на Землю исследовать людей. Парадоксальные сюжеты, порожденные писательским воображением, необычные коллизии, встречи героев со страшными монстрами из иных миров – словом, выход сборника Майкла Ши можно только приветствовать, у нас много любителей подобного рода чтива. Хотя называть чтивом тексты Майкла Ши я бы не стал – это хорошая, достойная проза на грани психологического триллера и ужастиков.

Ирина Костикова «Основы лоскутной техники. Шитье и аппликации». Изд-во «Бослен», 12+

Новая книга в серии «Традиции мастерства» – серии уникальной и по-своему замечательной, поскольку здесь рассказывается о малоизвестных и забытых техниках народного прикладного и декоративного искусства. Лоскутное шитье, как принято считать, пришло к нам из Индии, когда в Европе появились вещи, изготовленные индийскими переселенцами, сшитые из пестрых разноцветных лоскутков ткани. В России лоскутное шитье стало развиваться во второй половине XIX века, когда широкое распространение получили хлопчатобумажные ткани фабричного производства. Примечательно, что предметы из лоскутных тканей стали вскоре неотъемлемым элементом при украшении крестьянских изб. Помимо чисто утилитарных вещей вроде одеял или ковриков, сшитые из лоскутов вещи можно назвать настоящими произведениями народного творчества. Кроме того, нередко эти предметы становились результатом совместного творчества, когда несколько хозяек объединяли свои «лоскутные запасы» для изготовления какой-то вещи. Да и сама технология – сшивать вместе лоскуты разных цветов и размеров – кажется на первый взгляд простой. Тем не менее у нее есть свои особенности, принципы и секреты, о которых и рассказывает эта книга. Как и все издания в серии «Традиции мастерства», книга Ирины Костиковой богато иллюстрирована.

Анна Орлова, Ольга Малинина «Любовная травма». Изд-во «Альпина Паблишер», 16+

Если вы переживаете такие явления как «разочарование в любви, созависимые отношения, измена, тяжелое расставание, мысли о бывшем, страх потерять отношения, неразделенная любовь, расставание, развод, желание расстаться, невозможность закончить отношения, возвращение бывшего, сложные эмоции, застревание в прошлом, жажда мести, френдзона, запасной партнер, замещающие отношения, желание все вернуть, любовный треугольник, общая компания с бывшим, страх отношений, предательство, обман в любви, ложь в отношениях», «Любовная травма» – книга для вас. Авторы (профессиональный психолог и арт-директор) написали эту книгу для людей, по той или иной причине потерявших любовь, или не понимающих, как ее сохранить. Книга – на это сразу обратил внимание – сделана остроумно, в такой комиксовой стилистике, с картинками, броскими выносами, цитатами, реальными историями – хотя тема, которую взяли Анна и Ольга, сама по себе эмоционально непростая. Отношения между людьми сами по себе сложны для описания, и мне понравилось, что авторы постарались максимально доступно, взвешенно и профессионально описать и отрефлексировать опыт любовных разочарований. «Сам по себе разрыв может стать причиной тяжелых переживаний, но если его сопровождали преследование, шантаж, запугивание, манипуляции и т. д., то нередко в такой ситуации

возникнет любовная травма, потому что некорректное поведение партнера при расставании почти наверняка принесет много дополнительной боли, гнева, страха и разочарования». Хорошее, профессиональное исследование.

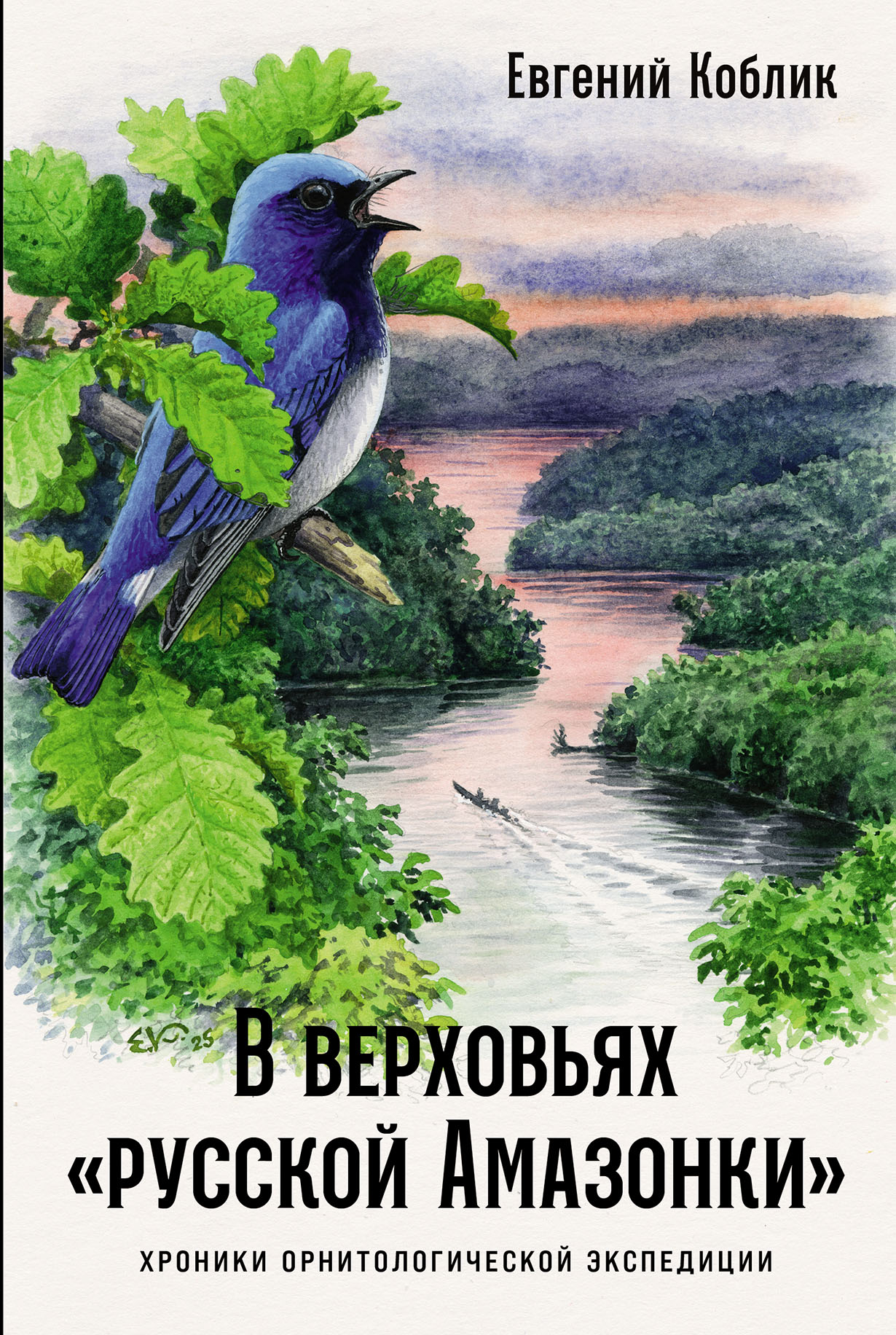

Евгений Коблик «В верховьях «Русской Амазонки». Хроники орнитологической экспедиции». Изд-во «Альпина нон-фикшн», 16+

«На Зевинском плато Центрального Сихотэ-Алиня, выше 1000 м над уровнем моря. В северо-восточном углу Приморского края» – вот куда занесло главного героя и автора книги, отправившегося в орнитологическую экспедицию. Сама экспедиция проводилась еще в 90-е на протяжении пяти лет, только сейчас Евгений Коблик обработал свои записи и рассказал о захватывающем путешествии в безлюдные леса и горы Уссурийского края. Работа, прямо скажем, непростая: «Попавшихся кедровку или дятла было издалека слышно по оглушительной какофонии, а выпутывать их — сущее мучение: мало того, что слух страдает, так еще приходится беречь пальцы от мощных клювов и острых когтей. Нужные экземпляры птиц я отбирал для коллекции, подавляющее большинство отпускал, стандартно проверив их пол, возраст, наличие линьки и степень упитанности». Книга Евгения Коблика – хорошее чтение для любителей природы, сочетание научной точности с художественной выразительностью. Тем более движение «бердвотчеров», наблюдателей за птицами в России в последние годы активно развивается.

Антон Короленков, Евгений Смыков «Помпей». Изд-во «Молодая гвардия», серия «Жизнь замечательных людей», 16+

Интересно, что Помпей, один из немногих римлян, получивший при жизни прозвище Великий, является известным деятелем древнеримской истории – но книга о нем в биографической серии «ЖЗЛ» выходит впервые. Помпей – случай по-своему уникальный. Успешный генерал, сражавшийся в армии Суллы, участвовавший в подавлении восстания Спартака, победитель киликийских пиратов, наконец, триумфатор, разбивший войска персидского царя Митридата. Как выдающийся полководец он сделал политическую карьеру в Риме, став сначала консулом, а после сенатором. Но впоследствии совершил, может быть, главную ошибку, подняв восстание против Юлия Цезаря, защищая принципы Римской республики. Он двинулся на Рим, но его легионы потерпели поражение в битве при Фарсале, после чего Помпей бежал в Египет, где, скорее всего, был убит. А в истории стал жертвой черного пиара – чрезвычайно популярный при жизни, в римских хрониках Помпей теперь упоминался исключительно как зачинщик гражданской войны и неудачливый противник Цезаря. Антон Короленков и Евгений Смыков восстановили историческую справедливость, написав хорошее жизнеописание Помпея – и для всех, кто интересуется античной историей (а таких много) эта книга станет весьма полезной.

Мишель Пастуро «Розовый. История цвета». Изд-во «Новое литературное обозрение», перевод Н.Кулиш, 16+

Французский культуролог Мишель Пастуро в свое время написал целый цикл книг, каждая из которых посвящена культурной истории того или иного цвета. Все эти книги перевели и издали в том же издательстве «НЛО» – «Белый», «Синий», «Красный», «Черный» и так далее. Я думал, что проект уже закончился, тем более сейчас в издательстве «АСТ» выходит другой цикл Пастуро – о культурной истории животных (ворон, бык, кит, волк – «Читатель Толстов» писал об этих книгах). И вот неожиданно Пастуро решил продолжить «цветовой» цикл и написал книгу о розовом – который, собственно, не цвет, а оттенок. Примечательно, что в Европе розовый считается оттенком красного, а в Азии – желтого. И что еще интересно – свое название цвет получил только в XVIII веке, с развитием моды, когда придворным портным потребовалось как-то определить популярный оттенок, получивший распространение в одежде европейских дворов. Тогда же розовый стал считаться «женским» цветом, и, кстати, считается таким до сих пор. Между тем в Средние века розовый, наоборот, считался символом мужественности – сложно поверить, что многие рыцари шли в походы, облачившись в доспехи розового цвета! А вообще у розового крайне необычная и удивительная история – от популярности среди художников романтической эпохи до детских игрушек в наше время. Как всегда, безупречно написанное, занимательное и познавательное исследование.

Стивен Ликок «Безумная беллетристика». Изд-во «АСТ-NeoClassic», 16+

Канадский писатель британского происхождения Стивен Батлер Ликок – это очень известный на Западе писатель-юморист, вроде нашего Зощенко, такие короткие рассказы с безумными сюжетами и не менее чудаковатыми персонажами. К тому же творили Ликок и Зощенко примерно в одно и то же время, в 1920-е, в какой-то момент Ликок считался самым популярным англоязычным писателем в мире. И вот сейчас его лучшие произведения перевели и издали у нас – вернее, переиздали, книги Стивена Ликока выходили в советские годы. У Ликока действительно искрометный юмор, неиссякаемая фантазия, умение обнаружить комичное в самых, казалось бы, бытовых историях вроде посещения банка или похода в бар. Тонко подмечая самые мелкие нюансы окружающей действительности, Ликок остроумно высмеивал человеческие слабости и пороки и иронизировал над повседневной рутиной. Он одинаково талантливо писал блестящие пародии на шаблонные дамские романы, приключенческие истории и низкопробные детективы. В эту книгу вошли рассказы из самых известных сборников – «Литературные ляпсусы», «Сумасбродные сочинения» и «Безумная беллетристика», дающие представления о творчестве этого хорошего, но, увы, подзабытого писателя.

Владимир Петрухин «Погребальные обряды и культ предков. От завета Одина и некромантии до упырей и похорон Ярилы». Изд-во МИФ, 16+

Совсем недавно «Читатель Толстов» писал о предыдущей книге Владимира Петрухина «Мифы о мире мертвых. От Осириса и Хель до похищения Персефоны и «Божественной комедии». Петрухин теме смерти и загробного существования человек не чуждый. Он защитил диссертацию по погребальным обрядам, он участвовал в создании энциклопедического справочника по славянским культам, и о том, как устроены царства мертвых в разных религиозных системах и у разных народов рассуждает вполне компетентно. Еще в доисторические времена наши самые далекие предки задумались о важнейшем вопросе: как распорядиться покойником, чтобы он не только не приходил по ночам издеваться над живыми, но и, быть может, принес им какую-то пользу? Из тщательных коллективных раздумий над этой проблемой родились первые погребальные обряды, а могилу можно считать первейшим произведением человеческой культуры. А что следует положить в могилу? А как обустроить похоронный обряд так, чтобы покойнику в царстве мертвых было комфортно (и он не приходил к нам, нарушать покой живых)? Это не такие простые вопросы, и Владимир Петрухин подробно, с отсылками к научным исследованиям, дает на них ответы. Несмотря на небольшой объем и популярную подачу, эта книга наверняка откроет много нового даже самому искушенному в некрокультах читателю.

Хавьер Пенья «Агнес» Изд-во No Age, перевод Елена Горбова, 16+

Пожалуй, любимая тема в западной прозе (или одна из любимых) – сюжеты про писателей и какие причудливые формы приобретает литературное творчество. В романе «Агнес» главная героиня, не очень успешная журналистка, решает написать биографию известного писателя Луиса Форета. Только проблема в том, что Форет – это псевдоним, писатель-призрак, никто его не видел, никто не знает, кто скрывается под этой маской. Агнес удается вступить с ним в переписку, и со временем она понимает, что все куда сложнее, чем виделось изначально. Луис Форет существует, но у него были серьезные причины скрыться под псевдонимом. Полный хитросплетений психологический триллер о границах реальности и творчества, когда цена вдохновения — чья-то жизнь. На создание этой напряженной головоломки у испанского писателя Хавьера Пенья ушло четыре года, и в одном из интервью он признался, что порой сам не представлял, куда вырулит эта история.

четырёх лет серьёзной работы. В сюжете полно блестящих решений и поворотов, а также чёрного юмора. Это одновременно и история одержимости любимым писателем, и погружение в бездны творчества, когда человек начинает сочинять истории и в какой-то момент обнаруживает, что сам стал персонажем собственных фантазий. Отличная книга.

Горан Петрович «Под осыпающимся потолком». Изд-во «Эксмо», перевод Арина Кузина, 16+

Горан Петрович (ударение на «е») – знаковый сербский писатель, один из мастеров так называемого «магического реализма». У нас его долгое время не издавали, а сейчас издательство «Эксмо» открыло целую линейку романов Петровича, книжную серию «Балканская коллекция», в которой первым изданием стал роман «Под осыпающимся потолком». У сапожника Лозы Йовановича была мечта открыть отель. Для этого он за бесценок купил вагон солдатских ботинок на правую ногу, а потом – вагон ботинок на левую ногу. А потом открыл отель, которому дал название в честь страны, которой больше нет – «Югославия». Под потолком зала для концертов и танцев с гипсовой картиной Вселенной будут проноситься истории людей. Руди Прохаска арендует зал и начнет показывать там фильмы. Его попугай по кличке Демократия не произнесет ни слова. Правительство новой страны национализирует кинотеатр, а попугай перейдет по наследству старому билетеру. Демократия не произнесет ни слова. Лишь после одного знаменательного сеанса, на котором соберутся тридцать человек, Демократия наконец заговорит, но лучше от этого не станет… Именно после этого романа Петровича стали сравнивать с Габриэлем Гарсиа Маркесом, Хорхе Луисом Борхесом и даже с нашим Михаилом Булгаковым. Какие-то переклички, общие мотивы, умение нагнетать в повествование мистическую атмосферу – определенно, что-то общее есть, конечно.

Кемен Байжарасова «В ожидании Кайроса». Изд-во «Фолиант», 18+

Кайрос, если кто не знает, это древнегреческий бог счастливого мгновения, удачи, благоприятного стечения обстоятельств. А «В ожидании Кайроса» – роман молодой казахской писательницы. У нас в России казахскую современную прозу знают очень мало, к сожалению, и издательство «Фолиант» эту печальную лакуну заполняет. Потому что если бы события романа Кемен Байжарасовой происходили в каком-нибудь российском городе, разница была бы незначительной – проблемы у городских жителей в разных странах схожие, переживают и страдают все одинаково. Главная героиня оканчивает медицинский институт, приходит домой с дипломом и сообщает, что хочет в качестве врачебной специальности выбрать психиатрию. Потому что после практики в онкологическом хосписе она не хочет работать там, где сталкиваешься с физической болью. Впрочем, в психиатрической больнице, куда она попадет работать, боль тоже присутствует, пусть и не в телесных, физических формах. У пациентов болит душа, а это бывает куда пострашнее любых физических страданий. За закрытыми дверями больницы – свой мир, свои герои, свои персонажи, где трагедия соседствует с иронией, логика оборачивается абсурдом. В советское время были популярны подобные романы о «становлении молодого специалиста», первых столкновениях героев с реальностью. Сейчас правильнее назвать «В ожидании Кайроса» романом воспитания. Уточню – хорошим, дельным, с отлично прописанными историями персонажей романом.

Цинь Мин «Немая улика». Изд-во «Эксмо», перевод Алина Севостьянова, 18+

На родине в Китае Цинь Мин – один из заслуженных мастеров остросюжетного жанра. По его произведениям даже сериалы снимают. «Немая улика» – первый его роман, переведенный и изданный для российского читателя. Интересный прием: главного героя зовут Цинь Мин, как и автора. Хотя вряд ли тут есть какие-то автобиографические мотивы, скорее, это как у Харлана Кобена, который дает своим персонажам имена людей, которые внесли самые большие вклады в его благотворительный фонд. Итак, на территории школы произошло чудовищное убийство старшеклассницы, ее зверски убили прямо возле школьного туалета. Эксперты изучают тело Лянь, но не смогли собрать материала для ДНК-исследования. За дело берется судмедэксперт Цинь Мин, у которого в этом деле личный мотив, убитая была двоюродной сестрой его невесты. Цинь Мин начинает изучать материалы и приходит к выводу, что убийство Лянь было только эпизодом из серии, а убийца придумал систему, при которой следов практически не остается. «Уникальность триллера в том, что в нем помимо основной сюжетной загадки — жуткого убийства, читателю предстоит раскрыть множество мелких благодаря наблюдательности судмедэкспертов. Это как «Менталист» или «Декстер», когда по брызгам крови, обстановке на месте преступления можно сделать кучу любопытных выводов и даже вычислить убийцу!», написал об этом романе блог «Pro книги и кино».

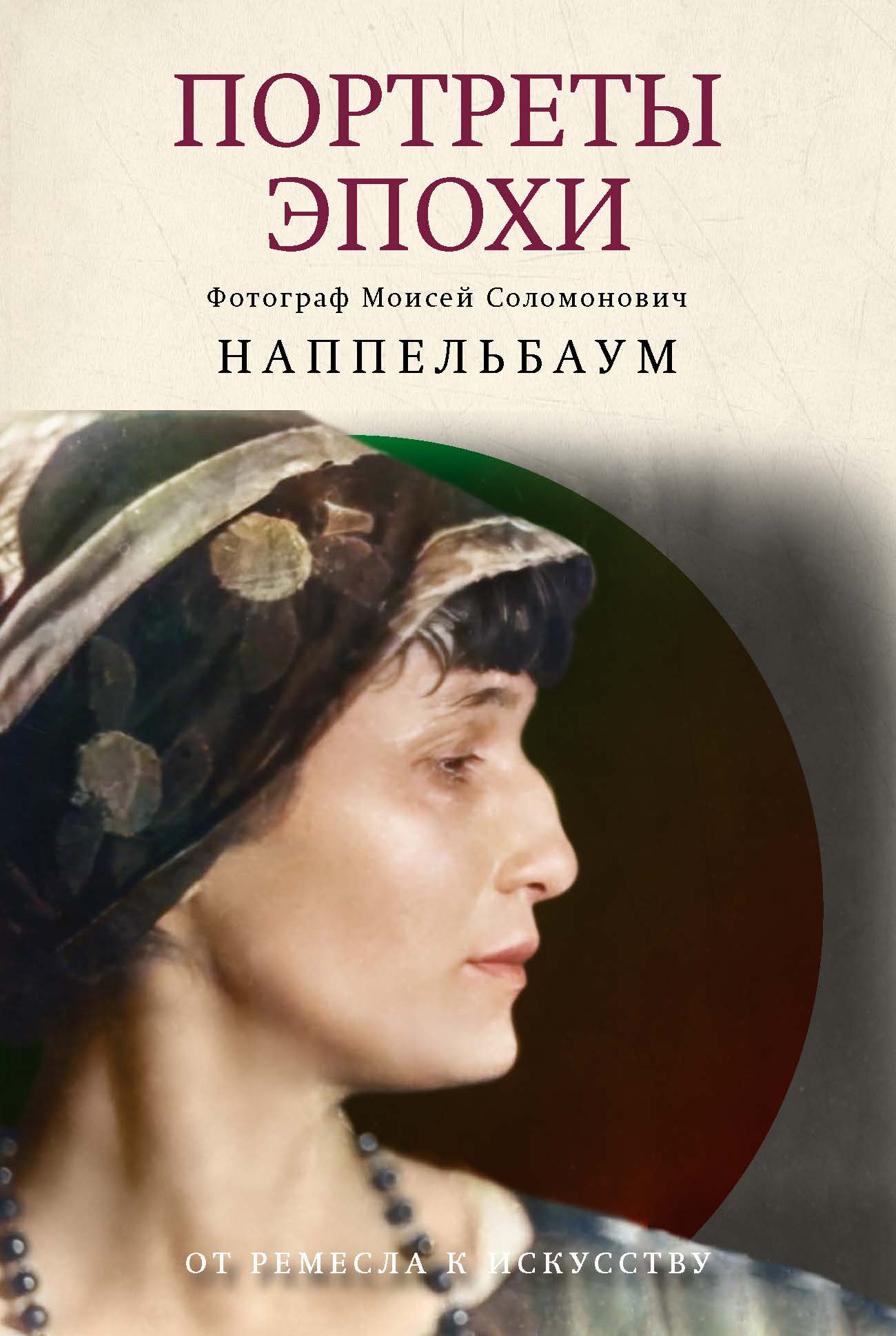

Моисей Наппельбаум «Портреты эпохи». Текст Владимира Лидского. Изд-во «Рипол Классик», 12+

Еще одна новинка из знаменитой (не такой знаменитой, как хотелось бы) «фотографической» серии «Рипол Классик». Это когда они берут за основу архив какого-нибудь великого фотографа, создают некую концептуальную галерею, приглашают знаменитого писателя, который пишет комментарии к фотографиям – и получается такой маленький шедевр. «Читатель Толстов» уже писал о новинках из этой серии, построенных на фотографиях Сергея Прокудина-Горского. Но Прокудина-Горского знают все, а вот Моисей Наппельбаум, ленинградский фотохудожник, известен меньше. Он был скорее фоторепортером, запечатлевал события бурной эпохи строительства социализма, но в его объектив часто попадали и известные современники – от Анны Ахматовой до Веры Мухиной, от Владимира Ленина до Ольги Лепешинской. Кстати, именно Наппельбаум снимал мертвого Сергея Есенина в номере гостиницы «Англетер», и это фото тоже есть в книге – как и прижизненный портрет поэта, сделанный Наппельбаумом.. Луначарский, Молотов, Юон, Ойстрах, Пастернак, Блок, Мейерхольд, Лемешев, Олеша, Горький, Крупская – книга становится такой летописью лиц 1930-х годов, своего рода путешествием в прошлое, где искусно пойманные выражения лиц, глаз, тщательно выстроенные композиции и «рембрандтовские» ракурсы передают очарование, эстетику и психологию того времени. Книга, как все в «фотографической» серии, отличная, великолепно придуманная и оформленная.

Подпишись на Telegram-канал «ТОП Тверь»: мы публикуем актуальные новости в коротком формате.