«Читатель Толстов» поздравляет всех с началом нового учебного года! А также напоминает, что на этой неделе с 3 по 7 сентября проходит Московская книжная ярмарка. Между началом учебного года и книжной ярмаркой, согласитесь, есть связь. Для чего мы получаем знания? Для того, чтобы читать хорошие книжки. А в сегодняшнем обзоре таких книжек хватает Изучайте, выбирайте, читайте!

КНИГА НЕДЕЛИ

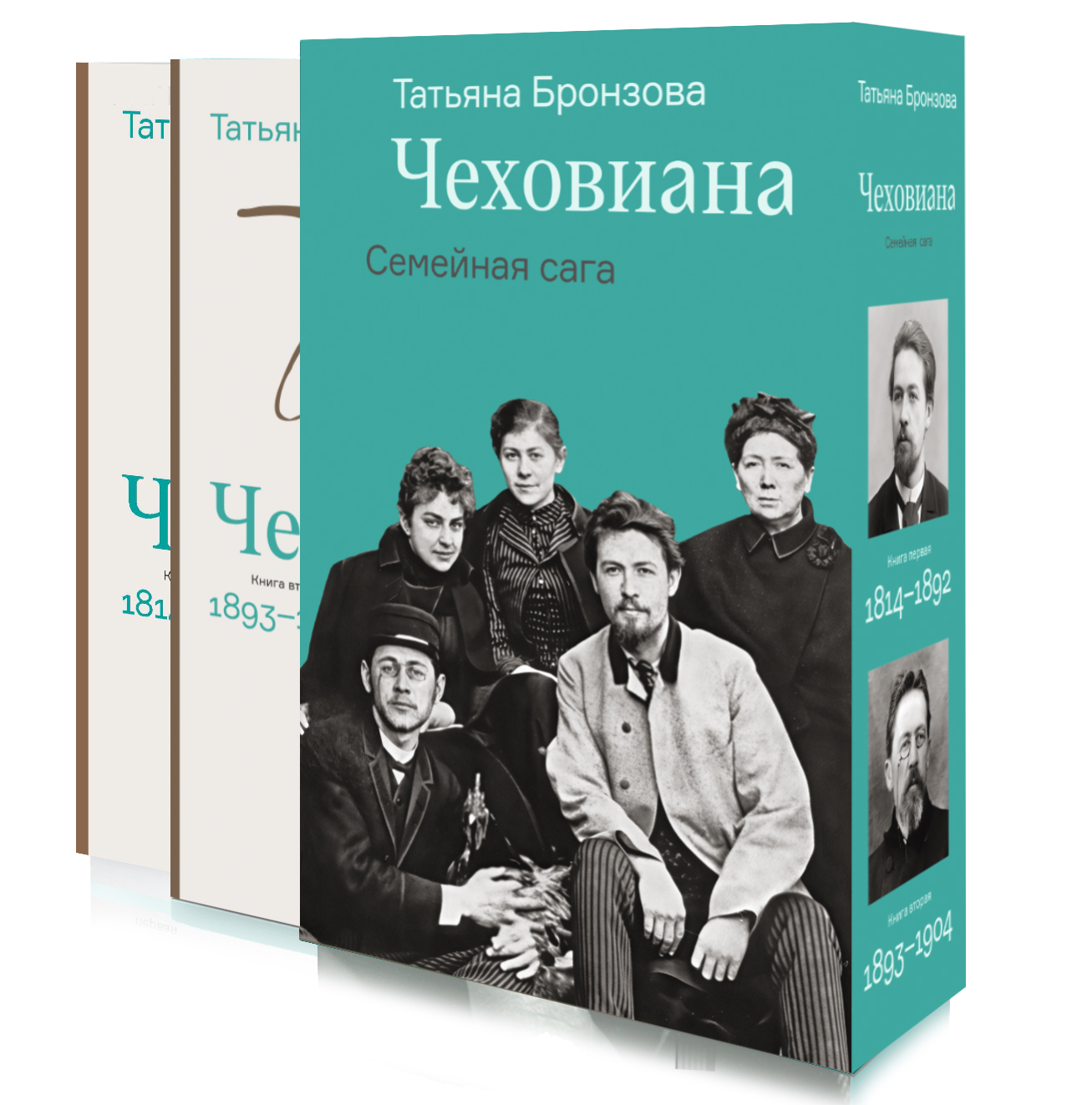

Татьяна Бронзова «Чеховиана. Семейная сага». В двух томах. Изд-во «Бослен»,16+

Это одна из премьер Московской книжной ярмарки – и новинка, как принято сейчас говорить, топовая. Во-первых, сама Татьяна Бронзова рассказывает о том, как создавался ее труд. Она служила в Московском художественном театре имени Чехова, и главный режиссер МХТ Олег Ефремов был исключительным, фантастическим поклонником чеховского творчества. Он встречался с чеховедами, знал наизусть всех членов чеховской семьи, поставил на сцене своего театра все пьесы Чехова и даже именно Ефремов добился, чтобы театру присвоили имя Чехова! Татьяна Бронзова была настолько заворожена (можно сказать, заражена) этой неистовой любовью к Чехову, что уже тогда, в 70-е годы, стала собирать материал для своего будущего романа. Писала его несколько десятилетий. И вот книга вышла. Два тома. В первом – Чехов с рождения до 1891 года, второй – до 1904 года.

Во-вторых, это роман, биографическая проза. Что, конечно, отличает «Чеховиану» от многочисленных трудов о Чехове – жизнеописаний (в серии «ЖЗЛ» вышло, если не ошибаюсь, три чеховских биографии), литературоведческих трудов, всяких адаптаций, трактовок, толкований чеховских пьес и рассказов. Не забудем и книгу английского писателя Дональда Рейфилда, который подробнейшим образом описал интимную жизнь писателя (толстый том). Но вот роман, где Чехов был бы главным героем – такое впервые.

«Чеховиана» – роман не о жизни писателя Чехова, а об Антоне Павловиче Чехове, который прежде всего был членом большой (шестеро детей) и, в общем, дружной купеческой семьи из Таганрога. Судьбы членов чеховской семьи, его братьев и сестры сложились по-разному (и обстоятельства их жизни, даже самые незначительные, подробно отражены в романе). Антон Чехов из всей семьи оказался самым, скажем так, социально успешным, добился читательской любви, звания классика. А вот снискать любовь московских писателей не сумел – и это еще одна линия в романе, отношения Чехова с литературной тусовкой того времени. Его считали выскочкой, незаслуженно занимающим чужое место («талант талантом, а душа-то у него купеческая», говорит о нем одна из недоброжелательниц в романе). Да и в семье долгое время не могли понять, как можно было променять хлебную врачебную стезю на какие-то литературные труды.

Чехова одни искренне любили (и читатели, и издатели, и женщины), другие так же искренне недолюбливали. Он не был, вопреки слухам о нем, успешным дельцом, разбогатевшим на своих книгах. Доходы достаточно бессистемные (об этом тоже много говорится в романе). Написал повесть, послал издателю, а тот говорит – сейчас лето, все на дачах, в октябре будем печатать. А у Чехова денег почти нет, а семью надо на что-то кормить. А в октябре начинают печатать, и отводят в газете место, где раньше был отдел фельетонов – и фельетонисты «из-за Чехова» лишаются заработков и принимаются сочинять про Чехова злобные слухи, и таких эпизодов в романе тоже немало. Чехов настолько выделялся на фоне той литературы, что его нельзя было не заметить, не признать, но нельзя было и молчать о феномене его прозы, а после и пьес. Похоже, он был не очень счастливым человеком, да и умер, как мы помним, от туберкулеза в 44 года.

Но главное – Чехов до сих пор интересен, актуален, словно нас не разделяет с ним целое столетия. И именно об этом напоминает роман Татьяны Бронзовой – невероятная, мощная, очень качественная проза об этом писателе. Читайте, оторваться невозможно.

Михаил Гундарин, Евгений Попов «Саша». Изд-во «ПЕН», 16+.

После великолепных писательских биографий Василия Аксенова, Фазиля Искандера, Василия Шукшина и книги о 1968 годе творческий дуэт Евгения Попова и Михаила Гундарина написал книгу о журналисте и писателе Александре Кабакове. В отличие от героев прежних книг, Кабаков – практически наш современник, его не стало всего пять лет назад. И тем не менее он тоже принадлежит к поколению «шестидесятников», а первую широкую известность получил в конце 80-х, когда Кабакову было уже сильно за 40 – после выхода его нашумевшей повести «Невозвращенец». Собственно, это произведение так и осталось главным в творческом наследии Александра Кабакова, хотя он после этого написал еще много – в том числе даже пьесы в соавторстве с Евгением Поповым, одним из авторов этой биографии. Авторы как раз поставили задачу понять, почему Александр Кабаков не стал главным российским писателем новой России, хотя все данные у него для этого были. Отдельно отмечу крайне интересные страницы, посвященные жизни Кабакова в постсоветской Москве 90-х и «нулевых», когда он стал модным автором, светским львом, редактором глянцевого журнала. Вот этим и интересна книга об Александре Кабакове: она не столько о литературной биографии писателя, сколько история человека, живущего в переломные времена, история того, как эпоха влияет на творчество. Хорошая книга.

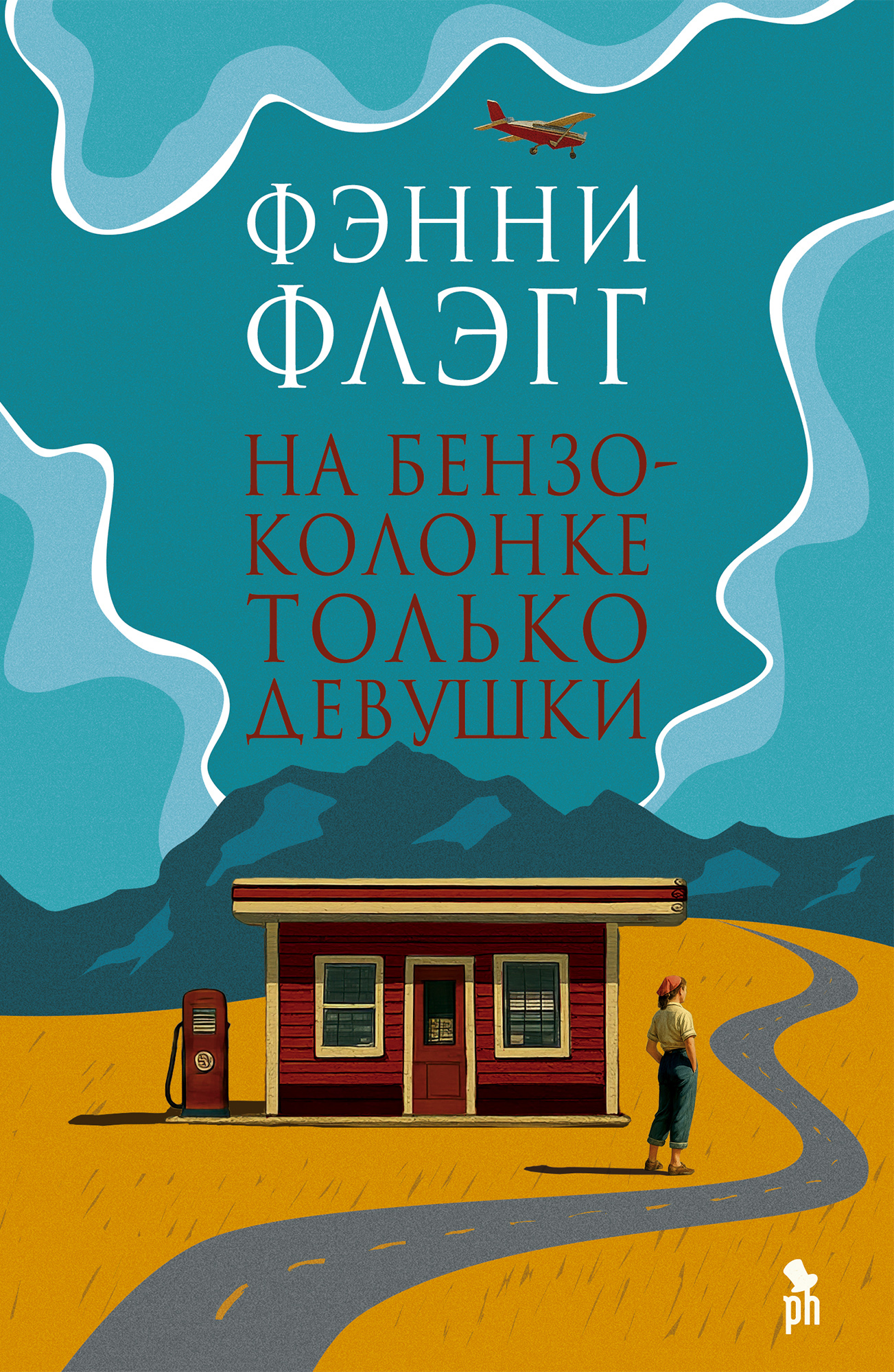

Фэнни Флэгг «На бензоколонке только девушки». Изд-во «Фантом Пресс», перевод Шаши Мартынова, 16+.

На самом деле это серьезное, заметное достижение в нашем книжном и читательском мире. В свое время издательство «Фантом Пресс» стало первым (и единственным) в России, открывшим для отечественного читателя Фэнни Флэгг – удивительную американскую писательницу, автора романов, где и юмор, и сюжет, и тонкие наблюдения за человеческой природой, и психология – словом, прекрасные романы пишет Фэнни Флэгг. Можно напомнить хотя бы о «Жареных зеленых помидорах в кафе «Полустанок» – романе Флэгг, ставшем бестселлером в России. А вот роман «На бензоколонке только девушки» до российского издания шел почти десять лет – сами понимаете, сложности с получением авторских прав, санкции и все такое. И еще важное достоинство этой книги – ее перевела Шаши Мартынова, лучший в России мастер перевода, которому доверяют тексты с тонкой нюансировкой юмора (чтобы шутки все были понятны, а они у Флэгг весьма непростые). Ну, и сам сюжет – история Сьюки Пул, которая выдала замуж последнюю из четырех дочерей, собирается в путешествие с мужем, но тут в ее жизнь вмешиваются (не спрашивайте, как) истории женщин-летчиц второй мировой войны. Двадцатый век в пяти поколениях, от сумрачной предвоенной Польши до томной Алабамы наших дней: героические женщины-летчицы и простые домохозяйки, а история у них оказывается общая. Проза Фэнни Флэгг – это такое кино-кино, только в форме романов, такая мелодрама пополам с меланхолией, и сначала хочется плакать, а потом смеешься без удержу. Очень давно ждали новый роман Фэнни Флэгг, спасибо, дорогой «Фантом»!

Кайюс Беккер «Поражение на море». Изд-во «Центрполиграф», 16+.

Это воспоминания немецкого офицера, служившего непосредственно в адмиралтействе, в главном штабе военно-морских сил Германии в годы второй мировой. Там как получилось: Гитлер хотел, чтобы Германия стала самой могущественной на планете военно-морской державой, к этому все и шло, в какой-то момент немецкий флот был непобедимым. И денег флоту давали столько, что новые корабли и подводные лодки сходили со стапелей пачками. А потом союзники поднажали, объединились – и выяснилось, что немцы войну на море проиграют при любом раскладе.Вот об этом и пишет Беккер: как сначала у всех головокружение от успехов, но постепенно закрадывается ощущение (а после – и ожидание) неминуемой катастрофы. Есть роскошные эпизоды. Когда в штаб приносят трофейный образец американского радара, способного распознавать подводные лодки на большой глубине. И высшие офицеры флота разглядывают эту штучку, а потом смотрят друг на друга и молчат. Потому что понимают, что самим такое не сделать, и что десятки субмарин благодаря этой штучке отправятся на дно. И ничего не исправить.

Сергей Курехин «Немой свидетель». Изд-во «Азбука», 16+.

Довольно странное издание, призванное, судя по всему, напомнить о личности и творчестве советского и российского музыканта Сергея Курехина, одного из самых заметных деятелей рок-подполья в советские годы, получившего вдобавок мировое признание как необычный и оригинальный композитор. Курехин при этом был человеком легким, обладал даром такого высокого троллинга (спросите у родителей, что такое «Ленин – гриб», это спич Курехина, который он произнес еще по советскому телевизору, вызвал дикий скандал). В книгу включили интервью Курехина, в том числе и те, которые он сочинял сам («я хочу быть одновременно Моцартом и Майклом Джексоном»). Курехин был мастером неформальной, несерьезной, стебной стилистики, хотя его литературные опыты всегда оставались как бы на заднем фоне его бурной и многообразной музыкальной деятельности. Он создал свою версию тотального театра – группу «Поп-механика», на концертах которой на одной сцене сходились известные рок-музыканты, эстрадные артисты, акробаты и какие-нибудь студенческие театральные студии. Его музыкальное наследие до сих пор изучается в музыкальных академиях по всему миру, а вот тексты, пожалуй, впервые собраны и помещены под одну обложку. Тут и сценарии, и интервью, и какие-то юморески, и эссе о самом Капитане, как звали Сергея Курехина в рок-тусовке. Книга важная, но, боюсь, адресована только тем, кто помнит этого музыканта и композитора.

Эдмунд Шклярский «И нет, и никогда не было». Изд-во «Лайвбук», рисунки автора, 16+.

Еще одна книга, написанная известным рокером – слава богу, живым. Эдмунд Шклярский – лидер легендарной рок-группы «Пикник», композитор, поэт и художник. А с недавних пор еще и автор книг, эта книга – уже четвертая в его биографии. Об одной из предыдущих, «Белее белого», «Читатель Толстов» когда-то писал. У Шклярского необычная манера выражаться, собственный стиль. Это слова человека, который окружающий мир воспринимает как художник и как философ одновременно. Потому что не так важен сюжет, как философские максимы, которые изрекает автор. Вот эта, например: «Только самого близкого человека можно назвать кретином, уродом или ослом. И эти слова будут звучать для него как еще одно доказательство любви и памяти, как еще одна похвала». Или вот такая – «Стыдно просить у Божества богатств, благополучия или новую любовницу. В лучшем случае ответом будет столбняк, который, будто железный гвоздь, пронзит тело. Но что делать, если хочется низкого, а собственной крови не хватит, чтобы напоить всех идолов, которые берутся за любую работу, но, кроме пустых обещаний, не способны ни на что?». Сам я не поклонник музыки группы «Пикник», но те, кому нравится творчество Эдмунда Шклярского (человека, безусловно, талантливого), не оставят эту книгу без внимания.

Ксения Друговейко «Вкус истории. Кулинарная биография человечества». Изд-во «Азбука», 18+.

Вот сколько у нас выходит книг по гастрономии, по истории национальных кухонь, сборники рецептов, автобиографии шеф-поваров. Трудно в этом половодье придумать что-то оригинальное, но у научного журналиста Ксении Друговейко, на мой взгляд, получилось. «Вкус истории» – это нескучное, занимательное, остроумное, легкое и вместе с тем познавательное изложение того, как течение истории человечества влияло на появление, формирование, развитие и распространение разных вкусовых и кулинарных практик. Скажем, приготовление еды на открытом огне – это один этап истории, люди научились так называемому «внешнему пищеварению», приготовлению еды, а не поеданию ее в сыром виде. Употребление в пищу специй – уже другая история. Изобретение кухонной посуды, сохранение вкуса готовой еды – еще один этап. Ну, в общем, принцип вы поняли. Ксения находит неочевидные связи и переклички такой, казалось бы, заурядной практики как приготовление пищи с разной политической, дипломатической, торговой, военной историей. Иногда эти сближения выглядят поистине поразительными. В самом деле, не будь кругосветных путешествий, эпохи великих морских открытий – и мы бы не узнали (вернее, узнали бы, но лет на 200-300 позднее) таких продуктов как картошка или помидоры. Ксения Друговейко написала книгу очень уважительную не только к еде, но и к тому, что в каждом рецепте, который мы используем в быту, отражена история всего человечества. Весьма оригинальный подход, и итог получился впечатляющим – книгу прочел не отрываясь.

Альба Кардальда «Как посылать к черту вежливо». Изд-во «Альпина Паблишер», перевод Надежда Исаева, 16+.

Известный испанский психолог с многолетней практикой Альба Кардальда обращает внимание на то, что современному человеку приходится гораздо чаще, чем раньше, делать неприятный выбор – отказывать в просьбах, предложениях, приглашениях к участию и так далее. Кардальда обнаруживает несколько важных причин многократного увеличения этой «тотальной назойливости». Вот рыночная экономика, капитализм, все хотят продать тебе свой товар, всучить что-нибудь бесполезное – и надо научиться отказывать. А вот соцсети, где бурлят разные активные общественники, которым непременно нужно получить от тебя мнение, поддержку, участие – и тут тоже надо уметь отказать. А вот наши общественные отношения, «новая эмпатия», предполагающая, что всех людей вокруг надо любить, уважать и понимать. Но ведь у нас есть собственные суждения, своя картина мира, которая вовсе не предполагает выражения сочувствия к человеку, которого вы терпеть не можете? Альба Кардальда рассказывает, как выстраивать личные границы и реагировать на критику, сохраняя уверенность и эмпатию. Освоив такие методы, как активное слушание или «я-сообщения», вы научитесь лучше понимать свои эмоции, обретете свободу быть собой и укрепите отношения с близкими.

Вячеслав Никонов «Жемчужина Советского правительства». Изд-во «Молодая гвардия», 16+

Несколько лет назад Вячеслав Никонов (политолог, историк, популярный телеведущий, ведет «Большую игру» на Первом канале) написал для серии «ЖЗЛ» обстоятельную биографию своего деда – главы советского правительства Вячеслава Молотова. Это одна из лучших, я считаю, книг в этой биографической серии, потому что автор писал не только об историческом деятеле, но и члене своей семьи, к которому сохранил самые теплые чувства. Биография Полины Жемчужиной в какой-то степени может восприниматься как продолжение жизнеописания Вячеслава Молотова. Полина Жемчужина была женой Молотова, прошедшей с ним всю жизнь. А еще она была одной из немногих в советском правительстве женщин-министров. Полина Жемчужина практически с нуля создавала парфюмерную отрасль СССР, после руководила наркоматом рыбной промышленности, оставила свой след в развитии таких отраслей советской экономики как легкая промышленность. «Сложный человек, – признается автор в предисловии к книге. – В ней сочетались безумная внутренняя сила и обычная женская слабость. Готовность свернуть горы и крайне хрупкое здоровье, подорванное еще в молодые годы. Удивительная выдержка, самообладание и кокетливая капризность. Беспредельная преданность семье и готовность пожертвовать собой ради нее. Внутренняя собранность во всем, что касалось дела, и удивительная беспечность в личном общении с людьми, которых считала близкими. Человек со стальным стержнем и одновременно человек настроения, эмоций, болезненный, нервный».

Чайна Мьевиль «Октябрь. История русской революции». Изд-во «Альпина нон-фикшн», перевод Александр Мовчан, Владислав Федюшин, Тина Белякова, 16+

Это история русской революции (вернее, двух революций, Февральской и Октябрьской), написанная модным британским писателем. Писателем-фантастом, хотелось бы уточнить, это важно. Тут сразу два плюса. Первый – Мьевиль хороший писатель, история наших революций он описывает увлеченно, видно, как она захватила его воображение. Второй – он все-таки человек западный, в России никогда не жил, тем интереснее отмечать, на что именно он обращает внимание, рассказывая, в общем, тысячу раз рассказанную историю. И еще один плюс – это уже для историков: Мьевиль обращается к текстам, которые на русский не переводились, и находит неожиданные источники и аргументы: «Один малоизвестный источник, генерал-майор Уильям Грейвз, который командовал силами США в Сибири, считал, что «на каждого убитого большевиками в Восточной Сибири приходится сто убитых антибольшевиками». Многие вожди Советской власти боролись за ограничение их собственного террора, масштабы которого им были прекрасно известны». И да, Мьевилю не нравится страна, которая появилась в результате революции, имейте в виду.

Евгений Зубарев «Наш человек в Киеве». Изд-во «АСТ-КПД», 16+.

Это отличная книга! Читается как остросюжетный роман или даже как плутовской роман, хотя фактура более чем реалистичная. Журналиста из московской редакции в 2016 году отправляют в Киев. Там недавно случился Майдан, и редактор ждет от своего собкора зажигательных репортажей о том, что творится в украинской столице. А там творится такое, что представляться, что ты российский журналист, опасно, и даже смертельно опасно. Поэтому главный герой выдает себя за репортера болгарского радио. И подробно записывает свои встречи, разговоры, уличные сценки, всякие события, которым он становится свидетелем. Временами это читается как роман абсурда, потому что складывается впечатление (впрочем, многократно с тех пор подтвердившееся), что целый народ в одночасье сошел с ума. Сошел с ума на почве зависти, ревности и ненависти к России. Оголтелая русофобия, причудливые персонажи, безумные речи и встречи – все это складывается в какую-то фантасмагорическую картину. И хотя бы становится более-менее понятно, что там у них творится последние десять лет. Книга вышла в редакции «КПД», которая активно издает книги на тему современной геополитики, великолепную военную публицистику и мемуаристику – Анну Долгареву, Дмитрия Филиппова, многих других, «Читатель Толстов» постоянно пишет о новинках этой редакции. И книгу Евгения Зубарева очень рекомендую к прочтению.

Кирилл Чунихин «Американское искусство, Советский Союз и каноны холодной войны». Изд-во «Новое литературное обозрение», 16+.

У нас в последние годы происходит как бы «второе издание» «холодной войны», которую вели СССР и США с после второй мировой до крушения Советского Союза. И сама «холодная война» проходила в крайне разнообразных формах. Вот, например. В 1959 году в Москву привезли Американскую национальную выставку, в экспозиции которой были и картины современных художников, и шедевры из американских галерей. Но больше всего советских людей поразили представленные на выставке образцы американских интерьеров – с холодильниками, электроплитами, огромными пространствами. Ничего подобного наши люди не видели, и эффект от этой выставки был, возможно, одним из самых сильных эмоциональных поражений, которые советское общество потерпело во время «холодной войны». Одно дело – спорить о преимуществах социалистического строя, другое – увидеть, как «упакована» средняя американская кухня. Историк искусства и культуры, руководитель питерской лаборатории визуальной истории Кирилл Чунихин предлагает посмотреть на противостояние двух мировых систем не через военные конфликты, а через сопоставление уровня жизни «у них» и «у нас», на тонкие и сложные культурные влияния, которые, в конечном счете, и обеспечили американцам успех в «холодной войне» – потому что «вражеская сторона», советский народ, в массе своей захотели жить «как на Западе». Искусство стало инструментом разрушения, хотя оставалось и площадкой для диалога – а американское искусство, от голливудских фильмов до нефигуративных картин, фактически обезоружило советских партийных идеологов. Отличное исследование.

Мария Косовская «Смотри, как я ухожу». Изд-во «Издательские решения – Ридеро», 16+.

В прошлом году на платформе «Ридеро» выходил сборник рассказов Марии Косовской «Люба, исполняющая желания», рассказы мне понравились. Вообще непонятно, почему крупные издательства еще не заинтересовались этим автором, потому что проза Косовской – это практически готовый бестселлер, на уровне Евгении Некрасовой или даже Виктории Токаревой. Короткие, емкие, отлично придуманные истории, написанные хорошим русским языком, с понятными и знакомыми героями. Герои Марии Косовской – это наши соседи, наши коллеги по работе, это прохожие на улице и те, кто едет с нами в общественном транспорте. Собственно, это мы и есть. Рассказы разные по жанрам – есть драматические истории, есть в жанре «вот как оно в жизни случается», есть смешные – у Марии Косовской редкое для современных писателей чувство юмора и умение замечать и описывать комические ситуации. В новом сборнике главная тема – несвоевременная любовь, которая приходит внезапно, или захватывает людей, и больше уже ничего нельзя сделать. Любовь как очарование, любовь как разочарование, любовь как самообман. В общем, вот вам потенциальная звезда отечественной прозы, рекомендую!

Анатолий Баранов, Дмитрий Добровольский «Запретные слова. Заметки лингвистов о русском мате». Изд-во МИФ, 18+.

Сразу следует предупредить, что ценз 18+ не случаен: матерных слов в этой книге много, в разных вариациях и сочетаниях. Так оно и понятно – книгу написали два ученых, лингвист и филолог, чтобы разобраться в насущной важной проблеме – почему обсценная лексика, как мат называют в научных кругах, так распространилась в современной литературе, политическом языке, и тем более в Интернете. Это действительно проблема, у которой немало аспектов. Вот такой, например: «Общеизвестно, что обсценный дискурс не кодифицирован, то есть нет какого либо регулятора обсценной или просто грубой, неприличной лексики. Не существует, например, государственной инстанции или академической организации, которая в рамках национальной языковой политики определяла бы правила, обычаи и нормы ругани. Но это вовсе не значит, что мат лишен норм. Это хорошо осознают носители языка, владеющие соответствующими дискурсивными практиками». И в самом деле, никакого официального реестра матерных слов в России не существует, хотя все граждане эти слова знают! Мат – это способ максимально эмоционально выразить свое отношение, восприятие, переживание, и в книге «Запретные слова» самые интересные страницы – это собственно лингвистические разборы наиболее употребляемых неприличных словосочетаний. Забавно.

Георгий Данелия «Кошмар на цыпочках». Изд-во «Рипол Классик», 16+.

Новое издание под одной обложкой всей мемуарной трилогии великого режиссера Георгия Данелии – «Безбилетный пассажир» / «Тостуемый пьет до дна» / «Кот ушел, а улыбка осталась». В свое время это были настоящие бестселлеры! Данелия не только снимал великолепные фильмы («Осенний марафон», «Афоня», «Тридцать три», «Кин-дза-дза», «Мимино» – всегда останутся в списке моих любимых картин), но и обладал редким, уникальным даром рассказчика. Умел рассказать о своей работе на съемочной площадке, о людях, с которыми работал, о разных забавных случаях. Жанр – короткие застольные байки, но читается это с невероятным интересом – даже не потому, что «в ролях» в этих сюжетах появляются Олег Басилашвили, или Евгений Леонов, или другие известные актеры. Это мемуары человека, которому выпало заниматься творчеством, снимать фильмы в условиях советской цензуры. И поэтому самые восхитительные истории – о том, как Данелии удавалось в очередной раз перехитрить советских цензоров (впрочем, и чувство печали они оставляют – какой же фигней приходилось заниматься!). Вот, например, про съемки фильма «Кин-Дза-Дза»: «Приход к власти Горбачева с его антиалкогольной программой немало нам доставил хлопот. Дело в том, что Гедеван привез из Грузии бутылку чачи (виноградный самогон), она была у него в портфеле. А тогда вышел указ, что за изготовление и распространение самогона — восемь лет лишения свободы. Но бутылку мы все же сняли во многих эпизодах, и переснять их было невозможно. — И что нам делать? — с тоской спросил я Резо. — «Ку» делать, — сказал Резо. И мы решили, пусть Гедеван скажет, что у него в этой бутылке уксус. (Хотя какой дурак повезет из Батуми в Москву уксус?) И вынуждены были вычеркнуть из сценария хорошую сцену застолья». Настоящий, в общем, подарок всем любителям советского кино – и творчества режиссера Георгия Данелии.

Антуан Сенанк «Пепельный крест». Изд-во Corpus, перевод Елена Тарусова, 16+.

Главные герои «Пепельного креста» – парочка молодых монахов-доминиканцев, которых отправляют с важным заданием, найти и доставить в монастырь неподалеку от Тулузы старинный манускрипт. Книга, описывающая путешествие, в котором главным героям предстоит пережить разные приключения и много с кем повстречаться, – это уже заявка на бестселлер. Но мне куда больше понравился исторический, даже бытовой аспект романа. Там подробно описывается само устройство монастырской жизни, как монахи были связаны с распространением знаний – потому что тот же манускрипт нужен для того, чтобы его переписать (книгопечатание в Европе изобретут лет через двести), распространить. Попутно мы узнаем о повседневной жизни Европы, пережившей чуму, какие легенды и версии объясняли это катастрофическое испытание. Оказывается, все началось с осады Каффы, нынешней Феодосии, и когда портовый город пал жертвой чумы, в крупных портах объявили карантин. Само это слово означает на латыни «сорок» – именно столько дней экипажи кораблей должны были оставаться на рейде, чтобы гарантировать от проникновения на берег чумы. Четырнадцатый век, Европа – что мы знаем о том времени, и тем более об устройстве тогдашней монастырской жизни? «Пепельный крест» – роман, в общем, познавательный. Хотя, конечно, с «Полубородым» Шарля Левински, о котором недавно писал «Читатель Толстов» (там тоже про раннее Средневековье) не сравнить.

Антонио Муньес Молина «И смерти твоей не увижу». Изд-во No Age, перевод Елена Горбова, 16+.

Новый роман Антонио Молины, одного из главных современных испанских писателей. Молина долгое время работал ведущим колумнистом в главной газете Испании El Pais, потом стал писать романы, а потом издательство No Age стало издавать их в России, и оказалось, что романы-то отменные: «Ночь времен», «Ночь в Лиссабоне» и мой любимый «Бельтенброс» («Читатель Толстов» писал о всех романах Молины, а «Бельтенброс» даже включил в список 50 лучших книг года пару лет назад). «И смерти твоей не увижу» – роман довольно причудливый, даже, можно сказать, экспериментальный. Состоит из двух частей. В первой некий Габриэль Аристу, успешный консультант по международным финансам, рассказывает о своей первой любви, Адриане Цебер. Они не виделись полвека, потому что Адриана осталась в Испании, скованной диктатурой Франко, а Габриэль уехал в Штаты. Прошло много лет, оба они уже очень пожилые люди, жизнь прожита, а ведь Габриэль мог стать хорошим музыкантом… А потом происходит сюжетный твист, и мы узнаем эту же историю в изложении университетского преподавателя, который был приятелем Габриэля в США, и по-своему видит эту историю, добавляя в исповедь Габриэля свои детали и обстоятельства, о которых сам Габриэль умолчал. Получается такой меланхолический и чувственный текст, исполненный тоски по прошлому, о безвозвратно ушедшей эпохе. Очень сложно устроенная и в то же время кинематографически увлекательная, психологически точная проза.

Маргарита Федорова «Хорошо упакованный мир. История Danaflex: как из семейной компании вырасти в игрока мирового уровня». Изд-во «Альпина ПРО», «Лаборатория «Однажды», 12+.

За что я люблю книги, которые делает «Лаборатория «Однажды» Дмитрия Соколова-Митрича (и стараюсь почаще о них писать) – так это за креативность подхода. В мире российского бизнеса не существует неважных или проходных тем – вот и эта книга, написанная журналисткой Маргаритой Федоровой, рассказывает об истории казанской компании Danaflex, выпускающей гибкую упаковку. Ту самую, в которых мы покупаем чипсы, сухарики и прочие необходимые продукты. Упаковка – это не только элемент, составляющая часть товара. Упаковка – это целый мир, особенно для людей, которые ее разрабатывают. Есть эргономика упаковки – это когда ее делают максимально приятной на ощупь, удобной для пользователя. Есть психология упаковки (определенное сочетание цветов, побуждающее человека снять с полки в супермаркете именно этот пакетик). Есть философия упаковки – об этом сами прочтете. Наконец, есть даже этика упаковки! Потому что пакетик с чипсами после того, как съели чипсы, становится мусором, и ответственность за то, чтобы этот мусор вовремя переработали – это в том числе и ответственность тех, кто эту упаковку делает. Поэтому важная часть книги – описание того, как компания, производящая упаковку, решает заодно проблемы ее переработки. Здесь, казалось бы, история успеха одной компании (основанной в Казани), но вместе с тем – крайне интересный очерк истории упаковки как товара, как бизнеса и как своеобразного символа решение экологических задач. Мне понравилось.

Эдвард П.Томпсон «Виги и охотники. Происхождение Черного акта 1723 года». Изд-во «Новое литературное обозрение», перевод Н.Л.Лужецкой, 18+.

Есть в исторической науке такое довольно распространенное (относительно молодое) направление как «микроистория». Это когда предметом исторического исследования становится какой-нибудь крошечный факт, событие, история деревни, например. И вот книга Эдварда Томпсона – это как раз микроистория. Интересна судьба этой книги: Томпсон написал ее еще в 1976 году, то есть полвека назад, а перевели на русский ее только сейчас – и это первая книга Томпсона, которая выходит в России. И которая посвящена действительно «микрособытию». В 1723 году британский парламент принял так называемый «черный акт»: закон о борьбе с браконьерами, которые шалили в частных владениях. Закон предполагал, что каждого, кого поймают за этим делом, владелец имения имеет право повесить. Даже по тем временам, самое начало Нового времени, «черный акт» был законом чрезвычайно жестким, суровым, произвел сильное впечатление на добропорядочных британцев. Томпсон начал писать свой труд как небольшой комментарий к «черному акту», но чем глубже он погружался в историю, чем серьезнее изучал эпоху, предпосылки появления такого законодательного акта, тем серьезнее выглядела эта тема – показать на примере «черного акта» максимально широкую панораму общественной, политической и культурной жизни Британии того времени. У него, надо сказать, получилось. Эффект «черного акта»: от защиты интересов крошечной верхушки землевладельцев он породил дискуссию о социальной справедливости, фактически чуть не стал провозвестником левых идей в Европе. Отличное исследование, замечательная книга!

Подпишись на Telegram-канал «ТОП Тверь»: мы публикуем актуальные новости в коротком формате.