На этой неделе мы отмечаем интересный юбилей: 125 лет назад, 8 сентября 1900 года, в нашем городе открылась первая постоянная переправа через Волгу. Речь о хорошо нам известном Старом мосте, одной из визитных карточек Твери.

Сегодня мы страдаем из-за того, что переправ в городе не хватает, и ждем, когда наконец-то откроют Западный мост. А представьте, как сложно было нашим предкам еще в конце XIX столетия! Хотя через Волгу они, разумеется, перебирались еще в более давние времена – Заволжский и Затверецкий посады возникли не просто так.

И все же появление металлического моста через Волгу – событие впрямь эпохальное. Поговорим об этом подробнее.

Вовсе не первый

Строго говоря, пионером среди тверских мостов через Волгу следует считать Железнодорожный. Его построили и открыли в середине позапрошлого века, в 1850 году, и ему, получается уже 175 лет.

Он, конечно, неоднократно переделывался и дорабатывался – например, в 1887-м изначальные деревянные конструкции были заменены металлическими. И все же это тот самый мост, построенный к открытию Николаевской железной дороги. Кроме того, наш заслуженный инженер-путеец Константин Оппенгейм отмечал, что Тверской мост (так он правильно называется целиком — Тверской железнодорожный мост) является самым ранним на Волге по времени возведения опор.

Однако его нельзя назвать мостом общего пользования, Железнодорожный – исключительно для поездов. А вот Старый мост в центре Твери действительно можно смело считать первой постоянной переправой для пешеходов и обычного транспорта, гужевого и впоследствии автомобильного.

Справедливости ради стоит отметить, что разговоры о возведении моста через Волгу в Твери велись еще в начале XIX столетия, и в 1810 году проект строительства одобрил император Александр I. Но в 1812-м планы пришлось отложить – из-за нашествия Наполеона. Строить постоянную переправу в итоге начали лишь в 1897 году.

Удачно расположенный

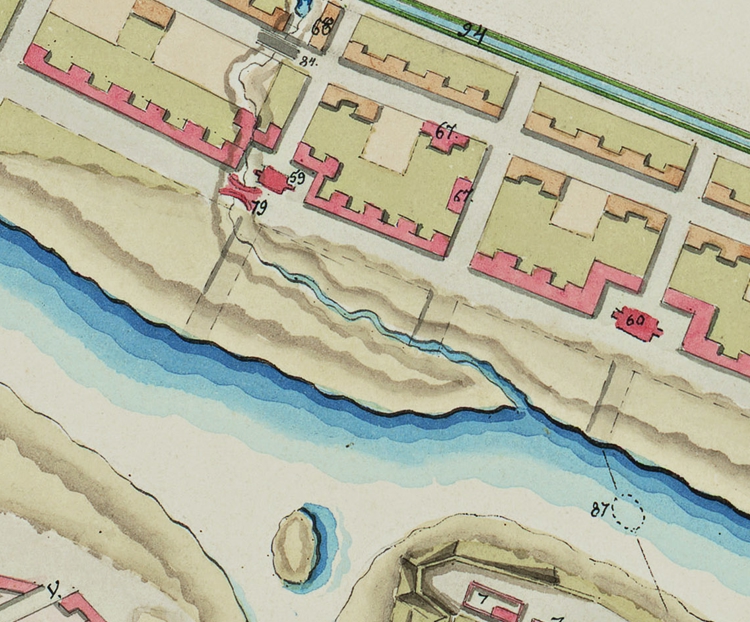

Почему первый мост через Волгу в Твери перекинули именно там, где он есть сейчас? Все просто – он соединяет исторический центр города с Заволжским посадом. Раньше, до его открытия, на другой берег можно было перебраться по двум наплавным (плашкоутным) мостам. Один возводили в районе нынешней обзорной площадки в Горсаду и пристани прогулочных катеров. Еще ориентир – центральная аллея, которая изначально является засыпанным рвом тверского кремля. А уже за Волгой переправа выходила к церкви Трех Исповедников, прямо за современным памятником Афанасию Никитину.

Про второй мост говорится гораздо реже, и даже когда коллеги-журналисты готовят материалы о тверских переправах, то там обязательно фигурирует плашкоутный мост в Горсаду, но почти никогда – такой же чуть ниже по течению. А он, между тем, нередко встречается на архивных снимках нашего города. Отходил этот мост от нынешней набережной Степана Разина (ранее просто Набережной) примерно в районе домов с современными номерами 18 и 19. А вел, соответственно, к мужскому Отрочу монастырю.

Но первый мост, разумеется, ближе к центру, а еще именно в тех краях была старинная переправа – от устья Тьмаки к Торговому ручью, ныне текущему под землей. На его бережках были и постоялые дворы, и торговые ряды, и склады с амбарами. Там же взималась и дорожная подать, мыт, поэтому второе название этого ручья – Мытный.

Действовала там временная переправа и в XIX веке – на старых картах можно найти «весенний перевозъ». И переправляли по нему пассажиров и грузы так называемые «самолеты», то есть самоходные паромы, использовавшие для движения течение реки.

Так что выбор места для постоянного моста через Волгу выглядит в свете истории очень логичным.

Ни разу не Староволжский

Как только не называют первую волжскую переправу! Ажурный мост, Белый мост, мост в Горсаду, мост в центре, мост у «Химика», даже Железный мост. А еще нередко встречается название, царапающее душу любого историка и краеведа – Староволжский.

Если услышите это слово от экскурсовода, то это повод удивиться, как он получил лицензию на свою деятельность. Название «Староволжский» не только исторически неправильное, но и безграмотное. Такой мост может быть перекинут только через Старую Волгу, но у нас такой сроду не было и сейчас точно нет. Эта же зараза перекинулась и на Новый мост, открытый в пятидесятых – по аналогии со Староволжским его порой зовут Нововолжским. Соответственно, он должен вести через некую Новую Волгу…

Запомните, пожалуйста, и расскажите друзьям: тверитянин, уважающий историю своего города, ни за что не назовет себя «тверяком», а Старый мост «Староволжским».

Только Старый мост через Волгу или Старый Волжский. Точно так же – Новый мост через Волгу или Новый Волжский.

Дважды перестроенный

Во время Великой Отечественной войны Старый мост серьезно пострадал – оккупанты взорвали его, фактически разломив пополам. Но горожане бережно восстановили символ Калинина, как тогда называлась Тверь, и по нему вновь побежали машины с трамваями. Потом движение последних перенесли на Новый мост, по Старому же впоследствии ходили троллейбусы.

Еще одну грандиозную реконструкцию Старый мост пережил в восьмидесятых годах. Тогда было решено расширить его полотно, чтобы увеличить пропускную способность. К тому моменту он уже считался слишком узким и неудобным. В итоге Старый мост заметно раздался в стороны и стал таким, каким мы привыкли его видеть сегодня.

К сожалению, реконструкция лишила его былой изящности, он перестал «парить» над рекой.

Похожий на венгерский

Тверской Старый мост через Волгу любят сравнивать с Мостом Свободы через Дунай в Будапеште, венгерской столице. И это вовсе не лишено оснований – они и впрямь очень похожи, и конструкция у обоих консольная, лишь с некоторыми отличиями. Но на них мы подробно останавливаться не будем, эти детали интересны разве что специалистам.

Венгерский «кузен» тверского моста был построен чуть раньше, в 1894-1896 годах. Существует даже популярное заблуждение, что у обоих проектов один автор, но это не так. Венгерский мост разработал Янош Фекетехази, в нашем случае – Генрих Точиский, а строил его уже инженер Машек.

Объединяет оба моста не только внешняя схожесть, но и военная судьба — мост через Дунай был взорван немецкими войсками в 1945-м, однако уже к августу 1946-го его восстановили. Причем сделали это советские войска, наши соотечественники.

Сергей САВИНОВ