Недавно на нашем портале вышел материал о скульптурах в честь Иосифа Сталина. Все они, напомним, исчезли в 1961 году по приказу Никиты Хрущева. Последний боролся с культом личности «отца народов», и демонтаж памятников стал лишь одним из проявлений этой борьбы.

Однако исчезли с улиц и площадей Твери не только памятники Иосифу Виссарионовичу. О других, самых разнообразных, мы и решили вам рассказать сегодня. Уверены, некоторые факты из этой статьи смогут вас удивить.

Памятник Екатерине Великой

К государыне-императрице в Твери было особое отношение. И неудивительно, ведь именно Екатерина Вторая фактически возродила город из пепла, направив в него лучших зодчих вроде Никитина и Казакова. При ней Тверь получила свой первый регулярный план застройки (и всего лишь второй в стране после Петербурга). При ней же наш город стал губернской столицей. Есть за что поблагодарить!

Предводители тверского дворянства не стали тянуть и 26 января 1776 года испросили разрешения установить памятник императрице. Открыли его в 1777-м, 28 июня, а местом выбрали нынешнюю площадь Ленина. Изначально она называлась Фонтанной, но с появлением памятника стала Монументной. Сам же он представлял собой столб из серого мрамора, увенчанный шаром – да-да, памятник Екатерине Великой был именно таким, а вовсе не статуей самой императрицы. Зато он считается первым в Твери, во всяком случае, о других памятниках точных сведений нет.

Простоял он, правда, недолго. Уже в 1811-м монумент пришлось разобрать – он сильно обветшал и пришел в негодность. Говорят, его собирались восстановить, но дело до этого так и не дошло. Остался от памятника лишь первый закладной камень, который тоже в итоге исчез после 1917-го.

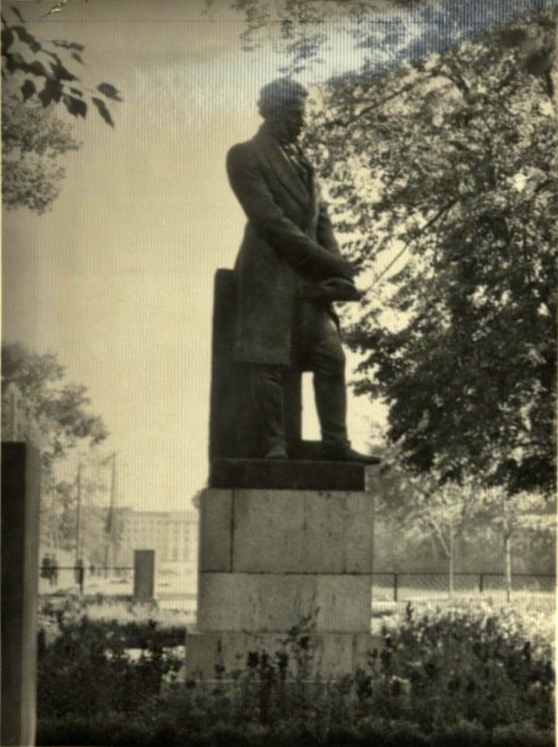

Памятник Карлу Марксу

Возможно, кому-то это покажется удивительным, но первым, кого увековечили в революционной Твери, стал не вождь мирового пролетариата, а автор бессмертного «Капитала».

Монумент в честь Карла Маркса считается первым в нашем городе скульптурным памятником – как мы уже знаем, Екатерине посвятили столб с шаром. А тут уже бюст, при взгляде на который сразу понятно, чей он. Установили его в 1918 году, по разным данным то ли 5-го, то 7-го ноября. Местом выбрали бывшую Судебную площадь, на скорую руку переименованную в площадь Правды. Скульптором указан Б.В. Лавров, материал – гипс.

Стоял памятник примерно на том же месте, где сейчас расположена фигура Владимира Ленина, только чуть дальше вглубь, севернее, в сторону Волги. Уже в 1919-м бюст убрали, так как он считался временным, а у ограды Общественного сада на Советской установили постоянный – бетонный, работы А.А. Шимкунаса. Именно он, известный нескольким поколениям тверитян и калининцев, считается одним из старейших памятников Карлу Марксу в России и даже в мире. Увы, в 1991 году он был атакован неизвестными вандалами и разбит на куски.

Позднее, в 1997-м, бюст появился на прежнем месте, только уже коричневый, а не серый. И еще это не оригинал, а реплика. Тот самый, разбитый в начале девяностых, хранится в музейных запасниках.

Памятники Ленину

Да-да, это не опечатка – именно во множественном числе. По данным энциклопедического справочника «Тверская область», всего на территории региона в годы советской власти было установлено свыше 100 памятников вождю мирового пролетариата. Из них аж 9 в самой Твери, и не все они, понятное дело, сохранились.

Первым считается бюст работы Лаврова, установленный в октябре 1919-го на Почтовой площади (впоследствии Советской, ныне Святого Благоверного князя Михаила Тверского). Памятник не сохранился. А следующей, вы удивитесь, стала статуя Ильича на Пролетарке, установленная на средства рабочих. Торжественное открытие состоялось во время Первомая 1925 года, на церемонию прибыл сам скульптор Георгий Алексеев. К слову, бывшая Прядильная площадь также стала именоваться в честь Владимира Ленина. Какое-то время в городе было две площади с таким названием, но с 1950-х оно осталось только у привычной нам.

В 1941-м, когда город был оккупирован гитлеровцами, памятник чуть было не погиб. Захватчики сбросили скульптуру с пьедестала, однако не уничтожили. Рискуя жизнями, рабочие фабрики перенесли статую Ильича из кучи металлолома, где она валялась, и спрятали в другом месте, укрыв досками. И уже 22 апреля 1942 года, в годовщину рождения Ленина, памятник стоял на своем месте. Увы, до настоящего времени он в итоге не дожил.

В 2004 году он таинственным образом исчез, и его местонахождение до сих пор неизвестно. Во дворе Пролетарки, на теперь безымянной площади, сиротливо высится пустой постамент. А ведь, что самое интересное, скульптура считалась оригинальным произведением искусства, и на Казанском вокзале в Москве стояла ее копия. Вовсе не наоборот.

Памятник же на площади Ленина, хорошо нам известный, тоже не первый на этом месте. Сначала была бронзовая скульптура работы Сергея Меркурова, установленная 22 января 1926 года. С этого времени площадь также носит название в честь Ильича. В 1941 году немецкие оккупанты уничтожили памятник выстрелом из артиллерийского орудия прямой наводкой. Вместо него на уцелевшем постаменте водрузили свастику… К счастью, простояла она недолго – фашистский символ уничтожили после освобождения города. А в 1942 году, в годовщину изгнания из Калинина гитлеровцев (16 декабря), на прежнее место поставили бетонную отливку другого варианта скульптуры. Автором был тоже Сергей Дмитриевич Меркуров.

Современный памятник появился на том же месте уже в 1959 году, 23 октября. Скульптура была выполнена из бронзы, авторство принадлежит Баркову и Кенигу. А бетонного Ленина перевезли в деревню Шорново, недалеко от Завидова. Стоит он там до сих пор.

Еще один памятник Ильичу располагался в сквере за домом культуры Полиграфкомбината. Само здание выходит фасадом на проспект Ленина, а двор – на улицу Бобкова. Там в пятидесятых годах (точная дата неизвестна) установили очередной монумент вождю революции, а в конце семидесятых убрали. Вместо него появился Ильич в сквере напротив здания Политеха.

Напоследок не можем не отметить исчезновение бюста Ленина с территории бывшего «Химволокна». В конце 2010-х он там еще был, а к началу текущего десятилетия куда-то пропал. Скорее всего, памятник стал жертвой вандалов и навсегда канул в Лету.

Памятник Пушкину

Кто-то наверняка скажет: «Стоп! Неужели и памятник солнцу русской поэзии не единственный?» Именно так. Но для начала маленькое уточнение: даже сейчас в Твери два монумента «нашему всему». Первый, конечно же, самый известный – на набережной Михаила Ярославича в Горсаду (открыт в 1974 году). А второй – менее известный бюст на Театральной площади (открыт еще раньше, в 1972-м). Однако был и другой, который если бы сохранился, то стал бы старейшим в городе, посвященным поэту.

Где же он был? Ответ прост: на площади, которую многие по ошибке называют Московской, а на самом же деле она тоже носит имя великого русского поэта. Мы подробно писали о ней в одном из выпусков «Велохронометра», напомним лишь, что за более чем двухвековое существование площадь многократно меняла названия. Была она и Восьмиугольной, и Торговой, и площадью Детских Садиков, и даже Октябрьской в восьмидесятых. Хотя последний вариант, к слову, официально оформлен не был. Так ее между собой называли обкомовские работники.

В честь Пушкина она стала именоваться в 1937 году, когда отмечали трагическую годовщину смерти поэта. Тогда же, скорее всего, появился там и памятник. Есть мнение, что он был типовым, отливался в Москве из гипса или бетона и рассылался по стране по линии городского хозяйства. Иными словами, как стандартный элемент благоустройства. А потом вдруг взял и исчез.

Скорее всего, его вывезли или даже просто разрушили во время масштабной реконструкции площади. Происходила она с конца шестидесятых и до восьмидесятых. Именно тогда снесли лютеранскую кирху и множество старинных домов, построив на их месте высотку обкома КПСС, коробки почтамта и госстата, а также доску почета и жилые здания с магазином «Кириллица» и выставочным залом.

Памятник тверичанке

Есть такой научный термин – этнохороним. Он означает название жителей определенной местности. Например, Москва – москвичи. Санкт-Петербург – петербуржцы. С нами, жителями Твери, все не так просто.

Одно время мы были калининцами, как петербуржцы ленинградцами, потом вновь стали тверитянами. И да – именно такой вариант предпочтителен, как раз он встречается в летописях и других старинных документах. «Тверичанин» и «тверичанка» вполне допустимо, так как удобнее для современного произношения. Но Розенталь вас упаси говорить «тверяк»! Если кто-то вас уверяет в исконности этого слова, не слушайте. Это такое же безграмотное убожество, как Староволжский и Нововолжский мосты вместо Старого Волжского и Нового Волжского.

«Тверичанкой» свою скульптуру из дерева назвал Михаил Васильевич Басов, в семидесятые годы занимавший должность замдиректора Полиграфкомбината. Он работал над ней целый год, а в 1974-м скульптура, изображающая девушку с длинной косой, появилась в Городском саду. Установили ее на главной аллее, где она простояла вплоть до начала девяностых. Ухаживал за ней сам скульптор, ежегодно подправляя и очищая от грязи. Увы, в итоге «Тверичанки» не стало.

Бонусы

Конечно же, мы перечислили здесь не все утраченные скульптуры нашего города. К примеру, в конце прошлого десятилетия куда-то бесследно пропала «Эволюция» – одно из гранитных произведений искусства, появившихся в нашем городе после проходившего в 1989-м пленэра.

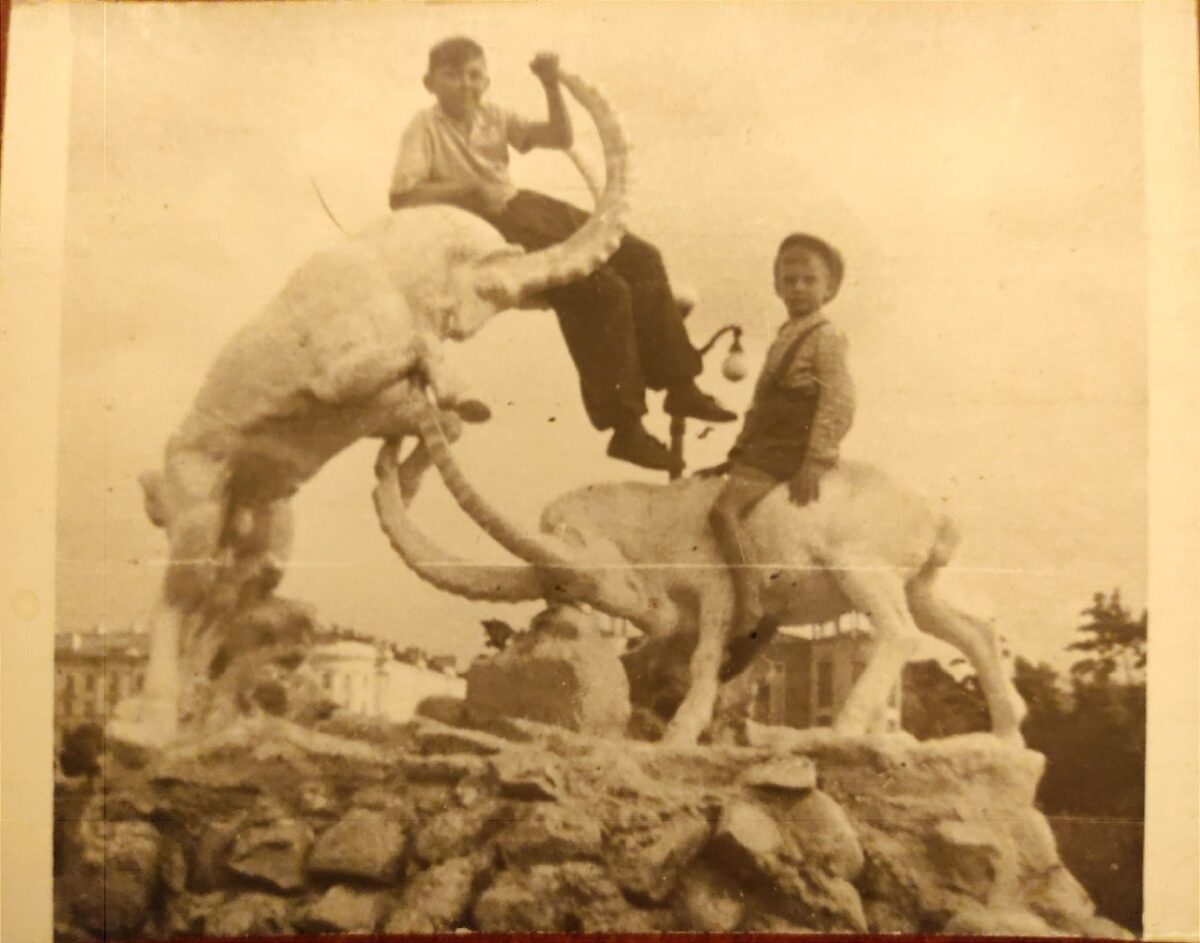

Два пустых постамента остались от скульптур горных козлов в Заволжском парке напротив сгоревшего в 2022-м здания НИИ-2. Установили их в пятидесятых годах, как раз когда участок нижней набережной между мостами активно благоустраивался. А спустя два десятка лет козлов демонтировали, и даже их фотографий почти не осталось. Лишь два валунных кургана, использовавшихся в качестве постаментов, напоминают о пропавших козлах. Да и то многие горожане проходят мимо, не замечая, или просто не знают, откуда это взялось.

Много различных скульптур в свое время появилось в Горсаду, все они в основном были парковыми, и памятниками их называть было бы не совсем правильно. Но так же неправильно было бы их не упомянуть хотя бы в двух словах. Сегодня из того великого множества сохранились только «Олени» рядом с колесом обозрения, установленные предположительно в пятидесятых. А были еще, например, сменившие друг друга «Стрелок из лука» и «Рыбак с осетром». Обе скульптуры украшали фонтан на главной аллее, а из стрелы и рыбы била струя воды. «Стрелок» появился, скорее всего, после войны (хотя, возможно, и раньше – в 1930-х, когда три сада объединили в один), «Рыбак» – в конце сороковых или начале пятидесятых. Простоял он до первой половины восьмидесятых.

И, наконец, в ноябре 1961 года в Твери не осталось ни одного памятника Иосифу Сталину. Их уничтожили по всему Союзу, исполняя приказ Никиты Хрущева. У нас в городе таких памятников было как минимум два (еще один, на площади Революции, уничтожили немцы во время оккупации): на проспекте Чайковского и в Городском саду. Еще два предположительно располагались при входе в парк «Текстильщик» и во внутреннем дворе старого Суворовского училища. Плюс какое-то количество было на предприятиях.

А вы помните исчезнувшие скульптуры, застали их? Может, знаете о каких-то еще, нами не упомянутых? Расскажите в комментариях к этой статье в соцсетях.

Сергей САВИНОВ