В центре Твери стоит неприметное здание, за которое обычно не цепляется взгляд прохожего. Это старая двухэтажка через дорогу от центрального корпуса ТвГУ на улице Желябова. На нем даже есть памятная табличка, но люди обычно спешат по своим делам и на всякие надписи внимание не обращают. А если и обратят, то пожмут плечами и направятся дальше.

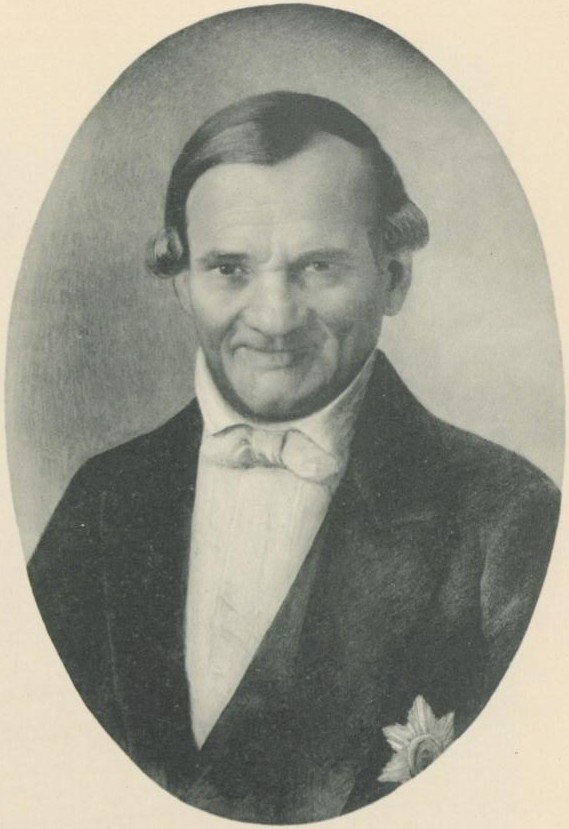

Между тем, дом этот хранит память о старине – в нем жил герой Отечественной войны 1812 года Федор Николаевич Глинка. Некоторые, что примечательно, путают его с другим представителем этого древнего дворянского рода с польскими корнями. Да-да, вы верно подумали, речь идет о Михаиле Ивановиче, известном композиторе. Они действительно родственники, но все же разные люди. Тот Глинка, что жил по современному адресу улица Желябова, дом 30, это поэт, публицист, прозаик и еще член декабристских обществ.

Сам Федор Николаевич, как и другие носители его благородной фамилии, родился и вырос в Смоленской губернии – в имении Сутоки (сейчас это деревня в Духовщинском районе Смоленской области). Затем стал воспитанником Первого кадетского корпуса в Петербурге, был определен в Апшеронский пехотный полк и далее состоял адъютантом при генерале Михаиле Андреевиче Милорадовиче.

Участвовал Федор Глинка и в Аустерлицком сражении, и в Отечественной войне 1812-го, и продолжил сражаться с Наполеоном вплоть до взятия Парижа в 1814-м. Будучи талантливым не только в военном деле, он работал над своими «Письмами русского офицера», которые и сделали его известным литератором. А уже в 1819 году поступил на хорошую должность в Санкт-Петербурге – стал правителем канцелярии при своем армейском начальнике Милорадовиче, который к тому моменту занимал пост столичного генерал-губернатора.

Это, однако, не помешало Федору Николаевичу стать членом декабристского «Союза спасения», а потом еще и сооснователем «Союза благоденствия». В 1826 году Глинку арестовали и посадили в Петропавловскую крепость, но уже спустя несколько месяцев освободили. Даже определили потом советником Олонецкого губернского правления. Но в Петрозаводске, который был центром этой губернии, он пробыл недолго, и в 1830 году Федор Глинка поселился в Твери. Там он встретил свою будущую супругу – Авдотью Павловну Голенищеву-Кутузову, дочь куратора Московского университета и княжны Елены Ивановны Долгоруковой. Они поженились в марте 1831-го, некоторое время пожили в нашем городе, а потом уехали в Орел. Дальше супругов, что называется, «помотало» по России – после Орла Москва, Петербург и, наконец, снова Тверь. Вернулись Глинки на берега Волги в 1862 году.

Федор Николаевич времени зря не терял – занимался не только литературой, но и археологией, участвовал в общественных делах и даже был избран гласным городской думы Твери (так раньше называли депутатов). К слову, было ему уже к этому времени глубоко за восемьдесят, но современники отмечали «свежесть» его ума, так что возраст не стал помехой. А умер Федор Николаевич Глинка в возрасте девяноста трех лет в 1880-м и похоронен был в Желтиковом монастыре. К сожалению, могила его, как и сама обитель в прежнем виде, не сохранилась. Зато сохранился дом в Твери – тот самый по Желябова, 30.

Раньше, во времена Глинки, сама эта улица называлась по-другому – Козьмодемьяновской. А дом, о котором мы говорим, был построен в пятидесятых годах XIX века специально для Федора Николаевича и его супруги Авдотьи Павловны. После смерти Глинки его усадьбой владел Петр Александрович Орфанов, гласный городской думы, основатель первой тверской водолечебницы, председатель местного отделения Лиги борьбы с туберкулезом и вдобавок инициатор организации Туберкулезного санатория в Черногубове.

Водолечебница, к слову, располагалась в соседнем доме – №32, который был выстроен в конце XIX столетия. И хоть это совсем другая история, мы просто не могли пройти мимо.

Не проходите и вы. Вспомните сразу трех замечательных людей: Федора Николаевича Глинку с его женой Авдотьей Павловной и Петра Александровича Орфанова.