Накануне Дня учителя мы вспоминаем тех, чья преданность профессии стала фундаментом для тысяч судеб. Тверская земля подарила России выдающихся наставников и учителей, заложивших основы образования не только в регионе, но и за его пределами. Сегодня в нашей традиционной рубрике мы представляем топ-5 известных педагогов Верхневолжья.

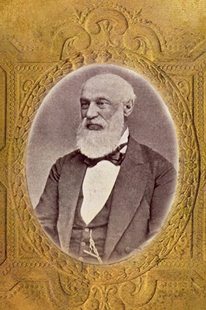

1. Павел Максимович (1816-1892)

Нельзя приуменьшить влияние на образование тверского края одного из известных общественных деятелей и основателя Тверской женской учительской школы имени П.П. Максимовича. Наш земляк окончил Морской кадетский корпус первым в выпуске, но оставил флот и поселился в Кашинском имении, где всерьез занялся вопросами народного образования. Его взгляды на педагогику сформировались под влиянием знакомства с жизнью крестьян и активной работы в земских учреждениях.

Главным делом жизни Максимовича стало создание в Твери в 1870 году уникальной школы для подготовки народных учительниц. Он считал, что именно женщина должна быть преподавателем. Несмотря на все трудности, Павел Павлович сумел не только сохранить, но и развить свою образовательную инициативу. Основанная им школа стала фундаментом для создания целой системы педагогического образования в регионе, заложив основу современного Тверского государственного университета.

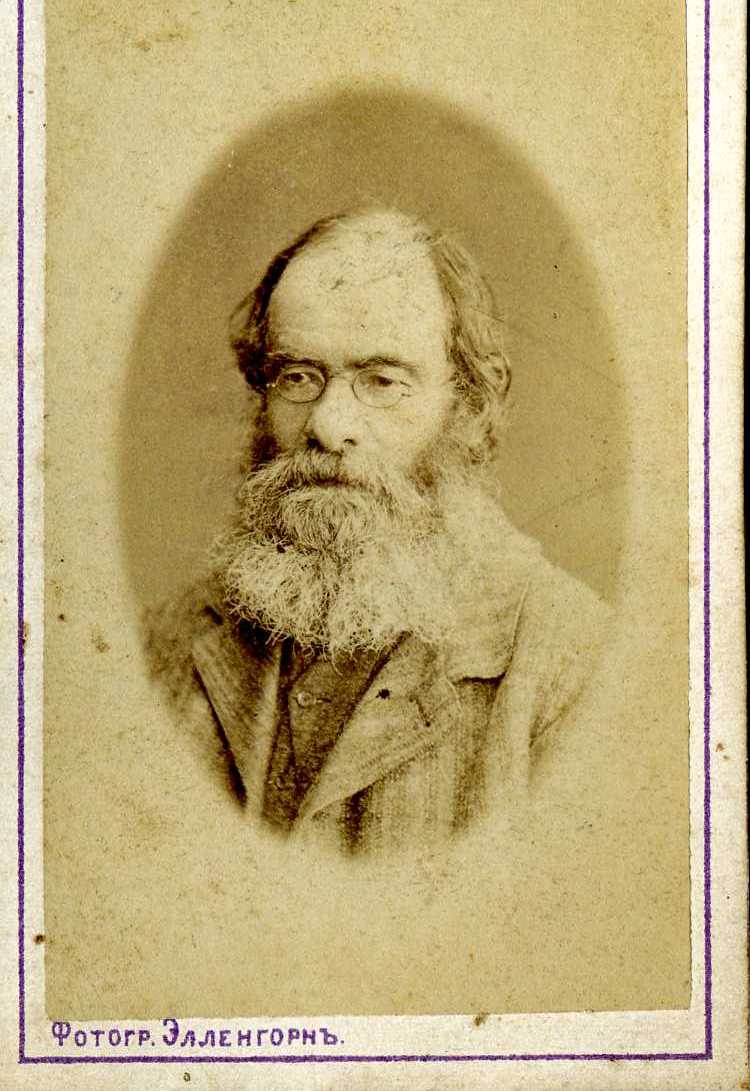

2. Александр Робер (1819-1880)

Нельзя обойти стороной и одного из педагогов школы Максимовича –Александра Робера. Он стал одним из прогрессивных реформаторов российского образования XIX века. Начав свой профессиональный путь в московских гимназиях, Александр Николаевич разработал уникальную педагогическую систему, основанную на развитии личности ученика. Он отрицал формализм и не поддерживал тенденцию преобладания оценки над знанием во время учебы.

Переехав в Тверь в 1866 году, Робер возглавил мужскую гимназию, а затем нашел свое истинное призвание в школе Максимовича для подготовки народных учительниц. Здесь он полностью отказался от оценок и экзаменов, создав атмосферу семейственности и доверия между учителями и ученицами. Его педагогические принципы, основанные на уважении к личности ребенка и развитии самостоятельного мышления, стали образцом для многих педагогов.

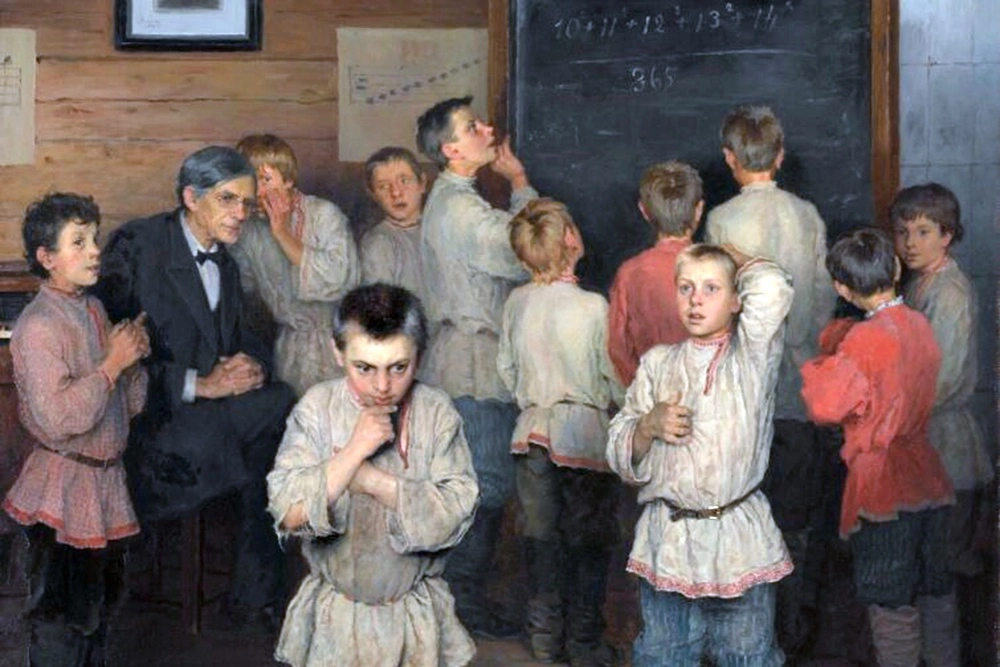

3. Сергей Рачинский (1833-1902)

Но тверская земля славилась не только школой для подготовки народных учительниц. Были у нас и другие учебные заведения. Одно из них – Татевская школа, которую основал Сергей Рачинский. Уроженец смоленского села Татево (ныне Оленинский округ Тверской области) получил образование в Московском университете и немецких вузах, защитил докторскую диссертацию по ботанике, возглавлял кафедру в университете и переводил труды Дарвина.

В 1872 году после конфликта с администрацией вуза Сергей Александрович оставил столичную карьеру ради организации сельской школы в родовом имении.

В Татевской школе, на обустройство которой он потратил собственное состояние, педагог создал уникальную образовательную модель, объединив православное воспитание с практическими знаниями. Рачинский разработал программу, включавшую церковное пение, счетоводство и ремесла.

Один из его уроков запечатлен на известной картине Николая Богданова-Бельского «Устный счёт. В народной школе С.А. Рачинского» (1895 год). На холсте, помимо учеников, изображен учитель – сам Рачинский. Сейчас картина находится в Третьяковской картинной галерее.

4. Леонтий Магницкий (1669-1739)

Были и те, кто не основывал школы, а сконцентрировался на конкретной педагогической сфере, открывая ворота науки для остальных. И имя Леонтия Магницкого подходит сюда как нельзя лучше. Будущий математик родился в крестьянской семье Осташковской слободы. Именно он создал первый русский учебник по математике, который почти полвека был настольной книгой для многих учащихся. По его трудам учился сам Ломоносов, давший высокую оценку проделанной Магницким работе.

Путь к знаниям Магницкого начался в мужском монастыре «Нило-Столобенская пустынь», а затем – в московской Славяно-греко-латинской академии, где он освоил несколько европейских языков и математику. Говорят, что фамилию «Магницкий» ему даровал император Петр I, оценивший тягу молодого человека к знаниям.

Главным делом жизни Леонтия Филипповича, помимо 40 лет работы преподавателем в Навигацкой школе в Москве, стало создание учебника «Арифметика» в 1703 году. Книга была полезной и теоретикам, и практикам: в ней содержались основы математики, а также практические применения в геодезии, астрономии и навигации, тем самым становясь универсальным пособием.

5. Юрий Смирнов (1932-2020)

Юрий Смирнов, уроженец станции Удомля, прошел уникальный путь от производственных цехов до академической науки. Окончив Ленинградский горный институт, он оказался на Запорожском титано-магниевом комбинате. Там он начинал помощником мастера при начале своей работы, а ушел с предприятия в должности начальника полупроводникового цеха.

Смирнов руководил созданием уникального на всю страну производства монокристаллов германия, обеспечивавшее сырьем полтора десятка приборных предприятий СССР. За плечами нашего земляка стояли разработки технологии выращивания кристаллов для импульсных диодов и систем ПВО, что позволило решить стратегическую задачу создания отечественных инфракрасных детекторов для противодействия крылатым ракетам.

В 1974 году начался академический этап его карьеры – переход в Калининский университет, где Юрий Мстиславович основал тверскую научную школу кристаллографии, ставшую авторитетной не только в России, но и за ее пределами. Ученый, на основании своего опыта и знаний, публиковал пособия и учебники, которые впоследствии стали важной частью в образовании будущих физиков.

Наряду с научной деятельностью Смирнов занимался краеведением Тверской области, внеся в его развитие значительный вклад. Из-под его пера вышло несколько монографий по топонимике региона, например, «Пешком по Тверской области», «О названии Волги» и не только.

На самом деле известных и поистине великих учителей на тверской земле гораздо больше. Каждый из них внес свой уникальный вклад в развитие образования страны и региона, доказав, что настоящий преподаватель способен не только учить, но и вдохновлять, открывая перед учениками безграничные возможности познания. Их труды стали основой для той системы обучения, которая действует сегодня, и которую развивают и улучшают уже педагоги нашего времени, продолжая дело своих коллег из прошлого.

Андрей Егоров