Начну, не ходя вокруг да около, с комплимента: чтобы решиться на выставку, посвященную работе художников с натурой, да еще и на основе только своих музейных фондов, нужна как минимум смелость. То есть дерзновение. Ведь, если вы задумали экспозицию с названием «Натурный класс. От штудии к образу» (18+), вам придется пройти между сциллой скуки и харибдой пошлости – все получится только при наличии стройной и умной концепции.

Ведь что такое натурный класс в обывательском понимании? Это пыльное нетопленое место, где в центре зала замер в неудобной позе натурщик, а вокруг над мольбертами корпят студенты. Зачем выставлять это ученичество? Не играют же музыканты в концертных залах этюды Черни… А еще есть часть публики, которая при слове «натура» встает в боевую стойку, и одни, потирая потные руки, бегут смотреть ню, а другие их за это бичуют. Иногда рикошетом прилетает и музеям.

Так вот: оба опасных рифа коллектив Тверской областной картинной галереи с легкостью миновал, поскольку точно знал, что, кому, а главное, зачем хочет показать. По секрету мне рассказали, что на идею выставки там набрели, столкнувшись с феноменом натурного класса тверского художника Анатолия Войтова. Класс этот работает в городе много лет, кто только туда не ходит, и вот вам великая сила штудий на общих квадратных метрах – совершенно разные мастера начали цитировать друг друга, а в каждом тверском полотне и в графике обнаруживается нечто «войтовское». Как же так вышло, что самое интересное и живое происходит вокруг натурного класса? В какой момент в работе с натурой заканчивается штудия и начинается образ, творческая игра, то есть рождается искусство?

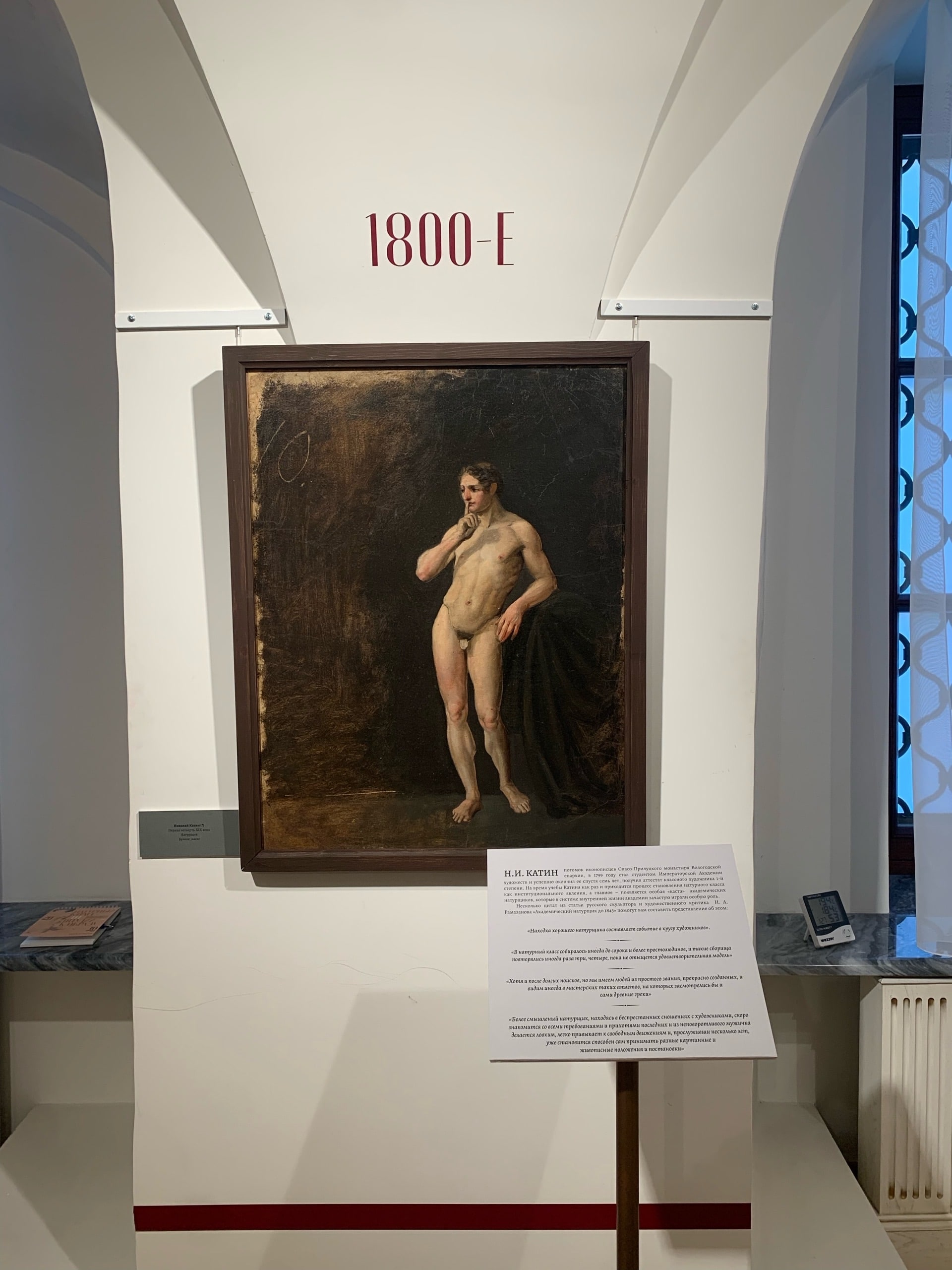

Под таким вот необычным углом музей провел ревизию своих фондов, собрав для выставки массу интересных работ. Где бы и когда еще довелось показать их широкой публике? Но вот их нанизали в хронологической последовательности на тему «натурного класса», и получился интереснейший нарратив – связный рассказ об истории русского искусства, чинно сидевшего в залах Академии художеств в XIX веке, а потом вырвавшегося на оперативный простор… Ведь действительно, никогда работа с натурой не была для художников простым техническим упражнением, анатомической штудией. Натура – это всегда с пристрастьем, это всегда про эстетику, которой здесь и сейчас увлечен художник, а еще это всегда – про влияния. И это не говоря о мощнейшем историко-культурном контексте: ведь в разные периоды в моде были разные натурщики (и натурщицы), а сама организация процесс – целый детектив для историка искусств. И все же самое интересное – это то, как художники работали, занимаясь натурными штудиями, с традицией и современными им экспериментами.

Трудно не увидеть в ясном классическом женском образе «натурной штудии» Алексея Тыранова увлечение Брюлловым. Кто в первой половине XIX века не был увлечен Великим Карлом? Но в случае с «венециановцем» Тырановым история вышла трагическая: художник был по уши влюблен в прекрасную итальянку, бесконечно ее рисовал, эта же страсть, по одной из версий, его и разорила. Так что же перед нами, подражание или соревнование, копирование приемов или состязательность, которая неизбежно витает в стенах любого натурного класса, где все рисуют одно и то же?

Любопытно, кстати, что как раз академический период, время расцвета натурных штудий, представлен на выставке буквально парой имен. Объяснение простое и прозаическое: натурные наброски в те времена не сохраняли, не видя в них предмета искусства. Это сейчас, через два века, мы понимаем, что они – слепок эпохи, ее эстетических концепций времени и всегда словно концентрируют в себе особенности манеры художника.

Зато вторая половина XIX века и рубеж веков представлены на выставке не просто полно, а первыми именами. Великий наш Илья Репин любил поругать время от времени французских импрессионистов, но вот, пожалуйста, великолепный офорт мастера, работа с обнаженной натурой, где в каждом точном штрихе сухой иглы мерещится «стиль Монмартра». А вот наброски Валентина Серова, напротив, реалистичны: и кто из двух великих художников лучше справился с натурой, спорить можно до бесконечности.

В двадцатом веке искусство прошло через все возможные потрясения и эксперименты, и кто только не воевал в той или иной форме с натурой и «натурными штудиями». Но вот вам целый зал этих самых штудий: рисовали все! На одной стене мирно уживаются блестящий рисовальщик, суперакадемичный Владимир Серов, и Александр Самохвалов, начинавший с модерна и «Мира искусства». Тут, кстати, галерея оказалась перед сложным выбором – манера мастера постоянно менялась вместе с велениями времени, рисовать с натуры он при этом не переставал. И какого же Самохвалова, спрашивается, показывать: раннего символиста, авангардного 1930-х или монументального эпохи победившего соцреализма? Было принято соломоново решение – показать много и разного, и многоликий Самохвалов стал, на мой взгляд, одним из главных украшений выставки. А как удобно на его примере демонстрировать и объяснять, как понимали натуру разные группы художников в бурном XX веке, и почему именно на ней сначала оттачивались классические приемы, а потом ставились эксперименты с формой и цветом!

Натурный класс XX века невозможно представить без набросков Владимира Лебедева – вот уж кто умел деликатно и тонко работать с обнаженной натурой в любой технике, от акварели до граттажа. А вот о том, что с ней работал, к примеру, художник-керамист Николай Коковихин, я, например, и не подозревала. Его «Обнаженная» – яркая (впору назвать ее декоративной), широкие мазки, цветовые пятна (ковер под ногами, лента в волосах) выдают истинную страсть и призвание мастера: керамика. Однако с задачей он справляется прекрасно, и небольшая по размеру работа легко «держит» (как выражаются в таких случаях музейщики) главную стену в зале, посвященном XX веку.

Это было мудрое решение – отвести под «натурный класс» Анатолия Войтова, с которого, собственно, и начался весь выставочный проект, оранжерею – отдельное помещение, до которого еще нужно дойти. Пауза в данном случае действительно нужна, ведь в этом тверском зале зрителю предлагается отвлечься от многовековой традиции работы с натурой и увидеть, как художники, буквально работающие бок о бок, осваивают стилевые, цветовые, композиционные приемы друг друга, а класс постепенно оформляется в школу. Все это, впрочем, ни в коем разе не ученичество, а полноценная творческая игра. Легко догадаться, видя женские образы на гофрированном картоне, что Александр Черкасов – архитектор. Не потому даже, что называет он их «моделями» – а потому, что смешанная техника и материал делают их вызывающе пластичными. Но вот что любопытно: пройдясь по залу, мы видим, как все «ученики» натурного класса увлечены линией Войтова, его нарочитой графичностью, а сам мастер пробует, тем временем, разные виды бумаг и картонов.

Отрадно, что в этой прекрасной творческой игре участвуют и художники нового поколения. Работы Никиты Дьяченко, Ивана Войтова, Екатерины Людской и других рядом с мэтрами выглядят более чем достойно.

Яркая точка на выставке – работа Шуры Журавлевой. Вот уж кто и в искусстве, и на любых экспозициях всегда стоит особняком, требуя особого взгляда и отдельного разговора! Вот и сейчас: круг, картон, в позе эмбриона спят обнаженные двое – женщина и мужчина. Так тихо и хорошо в этом мире, но что это перед нами – гармония любви, тайна рождения, что за сны им снятся, об одном или о чем-то своем? Почему символ-спираль на фоне повторяется в татуировке на женском плече? Где тут отсылки к Востоку с его Инь и Ян, а где к традиции византийского храма с его купольными фресками? Однако тут важно не упустить одну любопытную деталь: вот и Шуру не миновал интерес к пластическому, которым сейчас болеет в хорошем смысле слова вся тверская артистическая сцена.

К счастью, она, сцена, есть, и у нее, слава Богу, вполне себе жизнеспособная и, смеем надеяться, здоровая натура.

Юлия ОВСЯННИКОВА