«Читатель Толстов» напоминает, что на этой неделе с пятницы по воскресенье в «Горьковке» пройдет уже одиннадцатый по счету книжный фестиваль «Тверской переплет», так что дочитаете обзор – и туда. Изучайте, выбирайте, читайте!

КНИГА НЕДЕЛИ

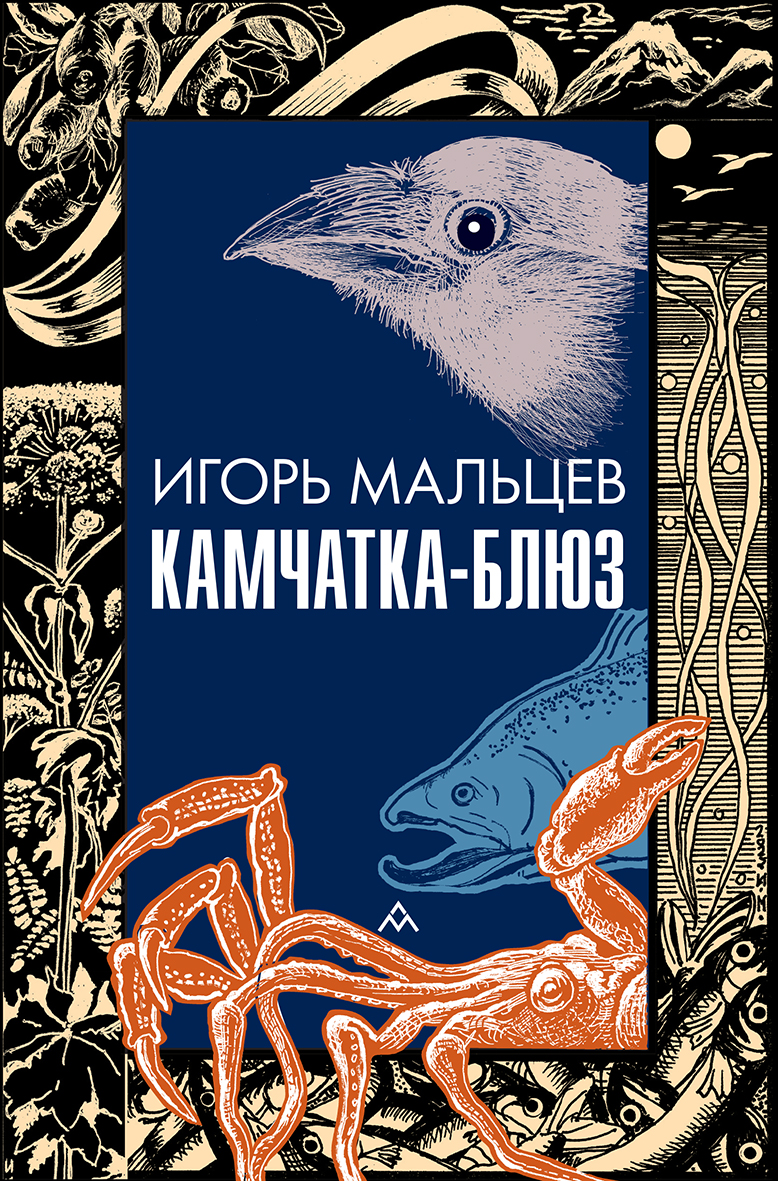

Игорь Мальцев «Камчатка-блюз». Изд-во «Литературная Матрица», 16+

У издательства «Литературная Матрица» то и дело выходят книги, после чтения которых начинаешь остро жалеть, что нет продолжения. Концептуально «Камчатка-блюз» Игоря Мальцева выглядит как заявка на новую серию. Я бы прочитал такие же книги о других регионах России – о Сахалине, о Дальнем Востоке, о Кубани. В 1856 году великий князь Константин Константинович собрал лучших писателей и разослал их в командировки во все углы России, чтобы они изучали, как там люди живут. А потом эти путевые очерки публиковал в «Морском вестнике». Кто-то назвал это «ощупыванием России посредством литературы». В Тверскую губернию, кстати, с таким заданием приезжал великий драматург Александр Островский. Вот после чтения «Камчатки-блюз» начинаешь ждать такого же проекта – чтобы российские писатели рассказали о самых заповедных уголках России.

Кто такой Игорь Мальцев? Очень уважаемый журналист, редактор, радиоведущий (у него на «Радио Спутник» выходит еженедельное шоу «Злые парни»), фигура поистине культовая. Это именно он еще в 90-е завел в «Коммерсанте», где тогда работал, рубрику про алкоголь – а позже написал первую русскую книгу про виски, весь десятитысячный тираж которой был моментально распродан. Это именно Мальцев писал потрясающие рецензии на фильмы – обращая внимание не столько на сюжет, сколько на то, какие песни звучат за кадром. Это Мальцев руководил журналом «Другой», самым умным глянцем России, где печатали статьи про Badfinger и «Монти Пайтон». Наконец, совсем недавно в издательстве «Евразийское книжное агентство» вышла его книга «Видеогид», сборник биографий известных кинорежиссеров, написанных опять же не по стандарту, а через личное восприятие самого Игоря Мальцева. Еще говорят, он крутой гитарист, о чем не могу сказать, не слышал. А еще он написал книгу «Камчатка-блюз», которую очень советую прочесть. Кстати, и рисунки для книги Мальцев тоже сделал сам.

«Камчатка-блюз» – это про детство, про советского мальчика Игоря Мальцева, который родился и вырос на Камчатке, в офицерском клубе в военном городке бегал смотреть фильмы, читал книжки, ходил в школу (вернее, ездил на военном грузовике за десять километров). Потом, после школы, поступил в институт рыболовецкого хозяйства, получил диплом инженера по судовым силовым установкам, много раз ходил в море, не собирался уезжать с любимой Камчатки. Но стал журналистом, а потом его позвали в Ленинград – и на малую родину он уже не вернулся. Вернее, вернулся спустя 40 лет, написав ««Камчатку-блюз» – пронзительное признание в любви Камчатке, людям, которые там живут, своим воспоминаниям, природе, вулканам, поселкам, крабовым ногам (это во всей России считается деликатесом, а на Камчатке самый распространенный товар в продуктовых магазинах, и никто их уже не берет, объелись) – и еще о многом, многом, многом другом. Книга совершенно сногсшибательная – потребовалось несколько десятков лет, чтобы все эмоции, воспоминания, люди, которые жили в памяти Игоря Мальцева, собрались под одной обложкой и превратились в одно из самых удивительных произведений, посвященных отдельному региону России. Вот это и есть то самое «ощупывание России посредством литературы», которого нам сегодня так жестоко не хватает. Книгу можно читать буквально с любого места, она и написана с такой подчеркнутой как бы небрежностью, но оставляет удивительно цельное впечатление. Можно только поздравить «Литературную Матрицу» с таким безусловным шедевром. И пожелать, чтобы «Камчатка-блюз» получила все книжные премии и стала бестселлером.

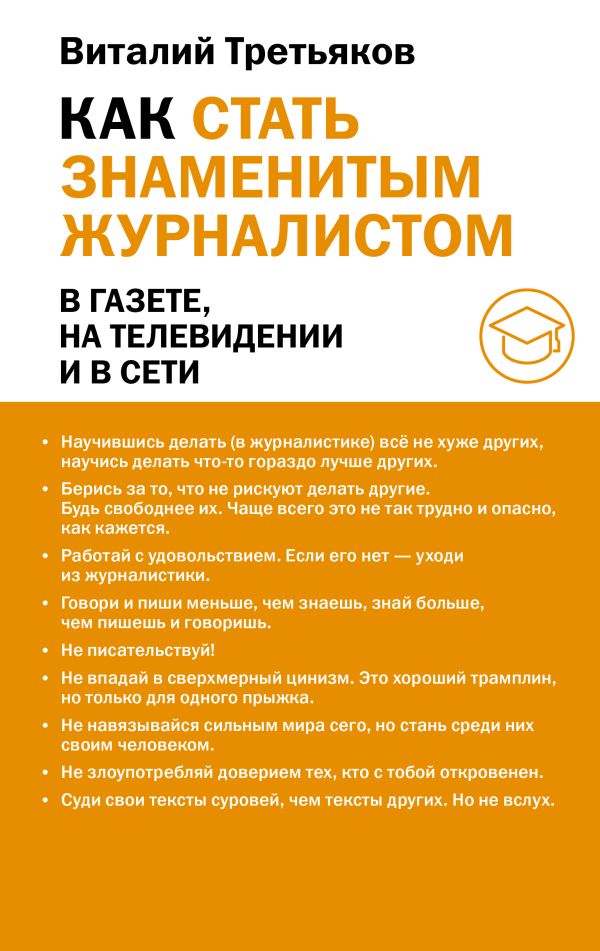

Виталий Третьяков «Как стать знаменитым журналистом». Изд-во «АСТ-Времена», 18+

Еще одна книга, написанная журналистом – и книга про журналистику. Виталию Третьякову в этом смысле можно доверять, прислушаться к тому, как он воспринимает российские медиа, которым отдал более полувека – он много лет руководил «Независимой газетой», часто появляется в политических передачах в качестве эксперта. Третьяков, как говорится, откатывает журналистику к заводским настройкам, начинает разговор с того, что есть журналистика с точки зрения общественного блага, зачем эта профессия нужна, в чем заключается работа людей, которые добывают и распространяют информацию – то есть говорит о профессии «с азов», буквально произносит прописные истины. Но это тот случай, когда многие вещи заставляют задуматься. Виталий Третьяков пишет несколько старомодно, академично, старается все растолковать, но в его книге присутствует мощный здравый смысл. Он предлагает свою систему критериев для оценки качества журналистской работы, он на конкретных примерах показывает, чему надо учиться, а чего следует избегать. Как своего рода неформальный учебник, как основы журналистского ремесла эта книга для коллег (и для тех, кому эта тема интересна) поистине незаменима.

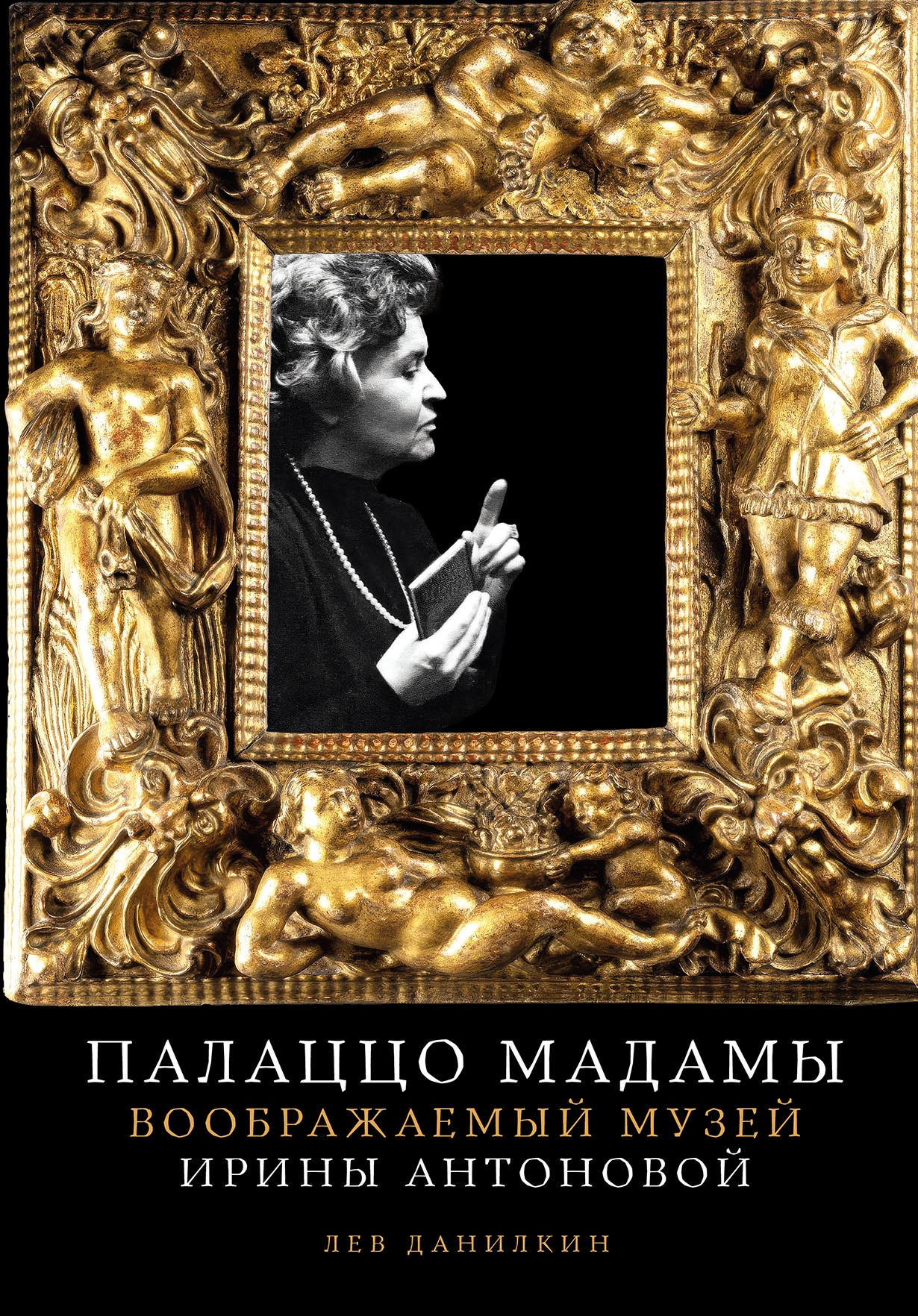

Лев Данилкин «Палаццо Мадамы». Изд-во «Альпина нон-фикшн», 16+

Несколько лет мы ждали новую книгу Льва Данилкина! Согласитесь, если читатели готовы несколько лет ждать книгу полюбившегося автора, это что-то о нем говорит. Данилкин начинал как литературный критик, причем очень хороший – цепкий, внимательный, остроумный. Потом написал биографию писателя Александра Проханова. Потом – биографию Юрия Гагарнина. Последней из его книг стало жизнеописание Владимира Ленина – самое обстоятельное и полное, выдержавшее уже несколько переизданий («Читатель Толстов» писал о всех книгах Данилкина). И вот – новая книга, снова жизнеописание, вернее, это такая как бы экскурсия по воображаемому музею с главной героиней – директором Государственного музея изобразительных искусств Ириной Антоновой. Антонова – уникальная фигура в отечественной культуре. Она родилась еще при Ленине, а не стало ее совсем недавно, в 2020-м году, ей было 98 лет. Антонова много лет руководила Пушкинским музеем, она стала своего рода символом «высокой культуры», уцелевшей при советской власти и сумевшей расцвести уже в наши времена. При этом о самой Антоновой известно не так много – во всяком случае, в книге Данилкина чуть ли не на каждой странице делаешь новые открытия. «Палаццо Мадамы» — это не только биография, но и воображаемый музей. В центре — 38 экспонатов, связанных с жизнью и работой Антоновой. Картины, скульптуры, документы превращены в своеобразную экспозицию, где каждое произведение рассказывает о чертах характера героини, ее взглядах и поступках.

Наталья Елецкая «Таежный, до востребования». Изд-во «Астрель-Спб», 16+

Замечательный роман, такой, по атмосфере, вполне советский даже – тем более и время действия там 1981 год, советская эпоха. Молодой врач-невропатолог Зоя Завьялова обнаруживает, что жизнь ее летит под откос. Муж, с которым прожили шесть лет, уходит к другой, отец тоже решает обзавестись семьей. Единственный выход – уехать куда-нибудь далеко-далеко и там начать все с нуля. И вот Зоя получает вызов из далекого сибирского поселка Таежный, Богучанский район Красноярского края, в котором совсем недавно построили больницу – и отправляется туда. Уехать из Ленинграда, где тебя, возможно, ждет научная карьера, в какую-то таежную глушь, где вообще неизвестно как все сложится – это уже мощный сюжетный конфликт. А дальше Зоя начнет выстраивать свою жизнь на новом месте – живя в общежитии, работая среди коллег, многие из которых когда-то также решили «сменить судьбу», уехав куда подальше – да так и задержались на новом месте. Роман, повторюсь, очень хороший, написанный, судя по всему, по реальным событиям. Это и своеобразный «роман воспитания», когда главная героиня проходит испытания и становится другой. И вместе с тем редкий для современной российской литературы роман о том, как человек уезжает и строит себя с нуля на новом месте.

Сергей Минаев, Александр Файб «ПростоВещи». Изд-во «Рипол Классик», 16+

Многие наверняка подписаны на канал Сергея Минаева «МИНАЕВ Live» и знают, что там есть такая рубрика про вещи – когда рассказывают, например, историю сахара, или угля, или золота, или нефти. В общем, самые обычные вещи, оказывается, сильно повлияли на человеческую историю. Вот тот же сахар – в античности его применяли исключительно как лекарство, и только через тысячу лет европейцы по время крестовых походов захватили большие запасы продукта, который они называли «сладкой солью» – и после этого сахар стали употреблять в Европе. Или забавная история, связанная с хлебом. Почему средневековые крестьяне ненавидели мельников (мельники – одни из самых отвратительных персонажей в сказках), но при этом любили пекарей? Потому что мельники наживались на простых крестьянах, а с пекаря какой спрос – сколько ему дали муки, из того он и хлеб испечет, социально близкий. Или вот какой интересный факт: Германия в 1939 году, во время похода на Польшу, за три месяца сожгла две трети всего бензина, что был у армии. И после этого стали планировать войну с Советским Союзом по-другому, нацелившись на богатые нефтеносные районы в Баку и на Северном Кавказе. Вот так нехватка нефти повлияла на военные планы агрессивного Третьего Рейха. Хорошая, легко написанная история материальной культуры, сейчас такие книжки популярны у читателей. Ну, и имя Сергея Минаева на обложке многих привлечет.

Ричард Осман «Клуб убийств по четвергам». Изд-во МИФ, перевод Галины Соловьевой, 16+

Первое издание этой книги вышло три года назад (в том же издательстве МИФ), и тогда вызвало настоящую сенсацию. А до этого Ричард Осман (известный британский телеведущий, и «Клуб убийств по четвергам» был его первым романом) стал самым коммерчески успешным дебютантом и получил приз за лучший детективный роман 2020 года. А сейчас вышла экранизация с Беном Кингсли и Хелен Миррен, так что переиздание (с новой обложкой) было ожидаемым. Дом престарелых, четверо друзей – два пожилых джентльмена и две пожилые леди – по четвергам собираются для того, чтобы предаваться необычным заданиям. Благодаря тому, что один из них имеет доступ к архивным полицейским делам, друзья получают материалы об убийствах, расследования которых остались незавершенными, преступники не были найдены – внимательно читают, изучают, обнаруживают ошибки следствия или новые зацепки. Они все детективы-любители, но располагают достаточным временем и выдающимися аналитическими способностями. И вот им, скажем так, повезло: в округе совершено убийство, и теперь старички начинают свое расследование, всякий раз оказываясь на шаг впереди полицейских инспекторов. Очень уютный, забавный, трогательный (сложно представить, что такие эпитеты можно отнести к криминальному жанру, правда?) детектив, в лучших традициях английского детектива, что и объясняет невероятную популярность этого дебютного романа (написанного к тому же известным английским комиком и телеведущим).

Роберт Торогуд «Клуб убийств Марлоу». Изд-во МИФ, перевод Киры Бугаевой, 16+

Еще одно переиздание – три года назад эта книга выходила под названием «Смерть на Темзе». Это тоже, как и книга Османа, детектив в жанре «сыщики на удаленке». 77-летняя старушка Джудит Поттс отправляется на велосипеде к речке (Темзе) – принять солнечные ванны и получить водные процедуры. Но становится свидетельницей убийства. В полиции ей никто не верит, потому что нет ни сообщений об убийстве, ни тела, ни улик, полицейские не скрывают, что пожилая леди просто перегрелась на солнце. Но у Джудит есть подруги! Одна непрерывно пьет чай, а ее муж-викарий – чего покрепче, другая – заядлая собачница. И вот они садятся и начинают распутывать эту историю – и чем еще заниматься английским пенсионеркам, как не распутыванием убийства? Все это подается с такой иронией, мягким юмором, перемежается всякими историями из богатой на впечатления жизни энергичных старушек. С нескрываемой симпатией к героиням, которых, как поется в песне, старость дома не застанет. И с неожиданной развязкой. Хорошее чтение.

Кристофер Тоцци «Ради удовольствия и прибыли. История революции свободного и открытого программного обеспечения». Изд-во Института Гайдара, перевод под научной редакцией Артёма Смирнова, 16+

Кристофер Тоцци, один из главных экспертов по истории цифровых технологий, автор книги о корпорации «Майкрософт», утверждает, что свободное программное обеспечение с открытым исходным кодом – такое же важное изобретение человечества, как огонь, колесо или сельское хозяйство. Потому что только открытый код дает возможность уйти от засилья корпораций (той же «Майкрософт») и свободно развивать программное обеспечение, которое является проявлением одной из важнейших свобод – свободы распространения информации. Именно эта свобода сделала наш мир максимально удобным, потому что информация, как пишет Тоцци – безусловная общественная собственность, важное благо, позволяющее получать знания бесплатно и максимально доступно. В книге Тоцци рассказывает не только о феномене «новой цифровой революцией», которой стало изобретение открытого кода, но и о том, кто участвует в этих процессах – киберанархистах, хакерах, юристах, пользователях. Включая свой комп или проводя пальцем по экрану смартфона, вы скорее всего и не догадываетесь, какие сложные общественные дискуссии бурлят вокруг технологий, которые в них используются.

Сергей Сурин «Покой и воля». Изд-во «АСТ-Времена», 16+

Настоящему пушкинисту сегодня непросто. Все, что можно было сказать о жизни Пушкина, сказано давно. Приходится креативить, предлагать не столько жизнеописание поэта, сколько приглашать читателя погрузиться в пушкинскую эпоху. Упоминая мимоходом о том, например, как сложилась судьба фельдъегеря, который вез Пушкина из ссылки в Москву на встречу с императором, или посвящая изрядный фрагмент балам, танцующему Пушкину (а он это умел делать очень хорошо), попутно излагая, какие танцы тогда были модными, и как дворяне превращали их в игру. «Покой и воля» – вторая книга Сергея Сурина, пушкиниста, не погрешу против истины, веселого, умного, изобретательного. Первый «пушкинский» том вышел в прошлом году, как раз к очередному пушкинскому юбилею – и оказался лучшей книгой: самой нарядной, самой красиво оформленной, наконец, наиболее интересной. «Покой и воля» доводить описание пушкинских дней до 1837 года, до последних дней – вот он уже женился, вот написал «Евгения Онегина», вот едет на роковую дуэль. А все это обрамляется полезными сведениями о его времени – какие полезные штуки изобрели, какие красавицы в Петербурге считались топовыми, какие эмоциональные состояния переживал сам Пушкин. И даже какими видами спорта занимался поэт! Пушкин-спортсмен – что и говорить, новое слово в пушкиноведении. «Покой и воля», как и первый том, прекрасно оформлена, много иллюстраций, это такой альбом + путешествие по пушкинским местам + путеводитель по эпохе + собственно жизнь Пушкина. Прекрасное издание, книга чудесная – и по замыслу, и по языку, и по форме, и, конечно, по содержанию.

Александр Долинин «От Сирина к Набокову. Избранные статьи 2005-2025». Изд-во «Новое литературное обозрение», 18+

Предыдущая книжка про Пушкина, а вот про Набокова. Владимир Набоков уже лет 30 остается в фокусе нашего читательского внимания. Напомню книжную серию «Набоковская линия», отличную, напомню многочисленные издания, посвященные Набокову. Александр Долинин, известный филолог, начал заниматься Набоковым еще на закате советской власти, написал о нем много статей, которые теперь сведены под одну обложку. Статьи отличные! Набокова какими боком (уж извините за такой каламбур) ни поверни – всегда интересно. Вот, скажем, русскоязычные его романы, которым посвящен первый раздел. Почему Набоков вслед за Достоевским и Толстым так много писал о смертной казни? А как складывались его отношения с молодой советской литературой? А вот второй раздел, полностью посвященный роману «Лолита», его интерпретациям, его американским издателям и изданиям – и опять же масса интересного. Переход на английский язык, как известно, дался Набокову нелегко. В послесловии к «Лолите» он сокрушался об отказе «от природной речи, от моего ничем не стесненного, богатого, бесконечно послушного мне русского языка ради второстепенного сорта английского языка, лишенного в моем случае всей той аппаратуры — каверзного зеркала, черно-бархатного задника, подразумеваемых ассоциаций и традиций — которыми туземный фокусник с развевающимися фалдами может так волшебно пользоваться, чтобы преодолеть по-своему наследие отцов». В общем, это отличная книга, настоящее чтение как наслаждение для любого поклонника Владимира Набокова (а таких много, очень).

Елена Первушина «Литературные герои на улицах Петербурга. Дома, события, адреса, персонажей из любимых произведений русских писателей». Изд-во «Центрполиграф», 16+

Опять про литературу, вернее, про литературных героев, автор книги – Елена Первушина, которая пишет много, книги ее выходят часто, стараюсь не пропускать. Потому что у нее любимый жанр – это такая прикладная история, вот как в этом случае, когда сюжеты русских классических романов «проецируются» на истории петербургских дворов, церквей, мостов и улиц. Петербург в этом смысле, конечно, самый «литературный» город страны. На этих улицах происходит действие многих известных произведений, здесь в разные годы жили писатели и критики, поэтому любой встретившийся в книге адрес (например, Печорин едет на свидание по Караванной) тут же сопровождается историей названия, и еще добавляется парочка исторических анекдотов в тему. Попутно выяснится, что, например, Достоевский страдал географическим кретинизмом, потому что у него в романах герои нередко ходят такими маршрутами, которыми в реальности пройти нельзя. Ну, и много прочих интересностей о Петербурге. Толковая книга, не забудьте взять ее с собой в Питер, получится очень забавный путеводитель.

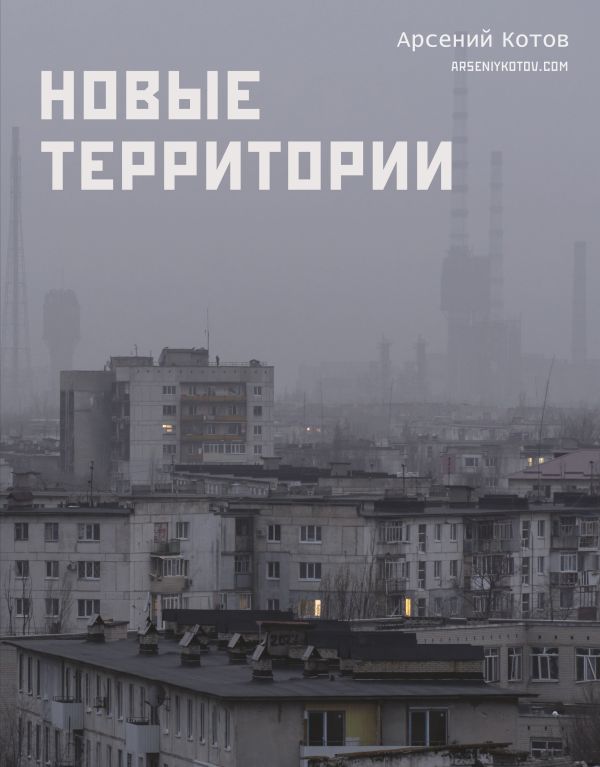

Арсений Котов «Новые территории». Изд-во «АСТ-Времена», 16+

Арсений Котов — документалист советского монументального искусства XX века. Уже более восьми лет он путешествует по России в поисках необычных объектов архитектуры, некогда обитаемых, а теперь покинутых мест, чтобы воочию увидеть остатки былого, так называемые «следы высокоразвитой цивилизации», простиравшейся от северных ледяных морей до жарких пустынь загадочной Средней Азии, от балтийских городов до бескрайней тайги Дальнего Востока и сделать памятные снимки. Стремление постоянно находиться в пути уже привело фотографа в заброшенную Припять и индустриальный Норильск, в Воркуту и Магадан… 30 сентября 2022 года в состав России были включены четыре новых региона: Донецкая и Луганская Народные Республики, а также Запорожская и Херсонская области. Фотограф, писатель и журналист Арсений Котов несколько десятков раз побывал на новых территория – и как журналист, и сопровождал гуманитарные грузы. Он снимал репортажи, местные пейзажи, людей, а с ноября 2023 года воюет в качестве добровольца на переднем крае, но продолжает фотографировать. Альбом «Новые территории» собрал его лучшие фотоработы за последние три года.

Стивен Кинг «Институт». Изд-во «АСТ-Neoclassic», перевод Екатерина Романова, 18+

13 июля на сервисе MGM+ стартовала восьмисерийная экранизация романа с Беном Барнсом и Мэри-Луиз Паркер в главных ролях. А первое издание «Института» выходило пять лет назад, но после премьеры сериала ее оперативно переиздали с «кинообложкой». «Институт» – это тот Кинг, которого постепенно стали забывать, Кинг в своей лучшей форме и любимыми темами. А его любимые темы, как мы знаем – это про спасения детей, оказавшихся в беде. Это очень сильный, плотный, насыщенный текст, где главного героя судьба забрасывает в маленький пыльный городок, а он, как водится, отставной полицейский, и пока решает, что можно провести в городке пару месяцев, чтобы переждать трудные времена и прийти в себя после тяжелых испытаний (развод, запой, увольнение из полиции), оказывается, что именно ему суждено спасать детей. Гениальные дети, которых похитили и привезли из разных городов, собираются в некоем месте, которое называется Институт – здесь исследуют их паранормальные способности, учат развивать свою суперсилу. Как всегда в поздних романах Кинга в «Институте» множество «пасхалок», отсылок к другим его романам. Как человек, прочитавший и перечитавший всего Кинга, постоянно натыкался на разбросанные по тексту для тех кто понимает, намеки. Картина с кораблем – это из «1408», старый фермерский «додж» – из «Под куполом», группа Ramones, плакаты которой продолжают висеть в комнатах американских подростков – это, вестимо, любимая группа Стивена Кинга, мы помним. Роман отличный, хотя и сериал (а Стивену Кингу как известно, фатально не везет с экранизациями его произведений) тоже получился неплохой.

Александр Исаков «Мифы Байкала. От сына неба Гэсэра и загробной канцелярии до горы Сумбэр и Чингисхана». Изд-во МИФ, научный редактор Л.Дампилов, 16+

Новая книга из великолепной «мифической» книжной серии издательства МИФ, рассказывающей о мифах разных эпох и народов. С Байкалом все сложно. Во-первых, существует Прибайкалье и Забайкалье. С точки зрения этнографии, там и там самым многочисленным народом являются буряты, но прибайкальские буряты – шаманисты, язычники, а забайкальские – буддисты. И у них сложились совершенно разные (хотя во многом пересекающиеся) мифологические системы. Звезды и духи, тэнги и чулугды, шаманы и богатыри и прочие персонажи легенд, преданий, сказок бурят и эвенков, с заходами в монгольский фольклор. Так, «в эвенкийской мифологии есть несколько высших божеств, которых считают создателями и покровителями мира. В первую очередь это богиня Энекан-Буга (Небесная бабушка). Ее действительно представляли как пожилую женщину, живущую на небе. Иногда также говорили о ее обличии лосихи или оленихи, что неудивительно, так как эти животные занимали особое место в картине мира эвенков. Бабушка Энекан-Буга является доброй покровительницей людей и животных».

Виталий Пенской «Военное дело Московского государства». Изд-во «Центрполиграф», 18+

Тоже переиздание – «Читатель Толстов» постоянно пишет о книгах белгородского историка Виталия Пенского, которые издаются в «центрполиграфовской» серии «Новейшие исследования истории России». Пенской исследует военную историю Русского Средневековья – от Ивана Великого до Ивана Грозного. Причем исследует не столько исторические события, которые более-менее известны, а погружается в саму «механику войны», скрытую от массового читателя. Что представляла собой война с точки зрения снабжения, промышленной и хозяйственной жизни той эпохи (напомню – это эпоха Ивана Грозного, 16-й век). Пожалуй, это одно из самых впечатляющих исследований, посвященных русской военной машине времен Ивана Грозного. На самом деле это невероятно интересно читать – как люди воевали, как их призывали, вооружали, оснащали, как они двигались к театру военных действий. А это, напомню, шестнадцатый век, четыреста лет назад. Пенской исходит из того, что любая армия немыслима без снабжения, обеспечения, научных разработок и логистики, и именно об этом и пишет. Как осуществлялся подвоза фуража и продуктов, как везли боеприпасы, как работали оружейники, на каких принципах формировалось «поместное верстание» (по-нынешнему – призыв на военную службу), и много прочего. В его книге не так много удали, побед, всех этих патриотических «навалились-одолели», но много скрытой практики и бухгалтерии военного хозяйства. Весьма познавательно.

Д.Чураков и другие «История участия Российской Федерации в локальных гибридных войнах в 1991-2008 гг. Лекции и материалы». Изд-во «Директ-Медиа», 16+

Очень интересный сборник, представляющий собой расшифровку курса лекций о постсоветской военной истории России. Локальные конфликты, которые в 90-е у нас называли «горячими точками», две чеченские войны (несмотря на то, что они представлялись в официальной риторике как «восстановление конституционного порядка», это были именно масштабные боевые действия с применением танков и авиации), наконец, «принуждение Грузии к миру» в 2008 году – это те страницы отечественной истории, которые до сих пор остаются не очень изученными. Плюс события СВО как-то заслонили их в общественном внимании. За эти два десятилетия кардинально изменилась и военная наука, и тактика, и применение войск – причем это все было еще до дронов. Авторы лекционного курса рассказывают как об истории конкретных конфликтов, так и о действиях противоборствующих войск. Много внимания уделено принципам «гибридной войны», что это вообще такое. В целом полезный сборник для тех, кто интересуется темой военной истории – и, пожалуй, наиболее компетентный и профессионально составленный.

Дмитрий Корнилов «Русский вальс на африканских просторах, или история первой ЧВК». Изд-во «Директ Медиа», 16+

Небольшая монография о событиях (практически забытых ныне), которые происходили в Эфиопии в конце XIX века. Тогда небольшой русский отряд выступил на помощь эфиопскому царю – не случайно, поскольку Эфиопия до сих пор остается единственной в Африке православной страной. Дипломат и военный Николай Леонтьев рассчитывал получить в лице Эфиопии союзника Российской империи на африканском континенте. Простой есаул Кубанского казачьего войска сумел совершить головокружительные путешествия, создать частный военный отряд и… стать генералом и другом императора далекой африканской страны, даровавшего ему первый в стране титул графа. Ставший африканским графом Абаем, Николай Леонтьев является одним из родоначальников российско-эфиопских отношений. Ему удалось сделать немало – например, он фактически спас страну от захвата сначала итальянскими, а потом британскими колонизаторами, организовал регулярную армию Эфиопии, в которой командовали русские офицеры, эта армия выдержала несколько серьезных сражений с более многочисленными колониальными экспедиционными корпусами. Леонтьев, которого историки до сих пор называют амбициозным мечтателем, не смог закрепить российское влияние в Африке, но совершенно очевидно он стал первым русским, который добивался такого влияния. Сложись обстоятельства иначе – у нас был бы надежный союзник в Африке, но проект Николая Леонтьева провалился. Об истории экспедиции Леонтьева, о том, как в Африке действовала первая военная экспедиция русских войск, наконец, о личности самого Леонтьева, который прожил совсем немного, и рассказывает эта книга.

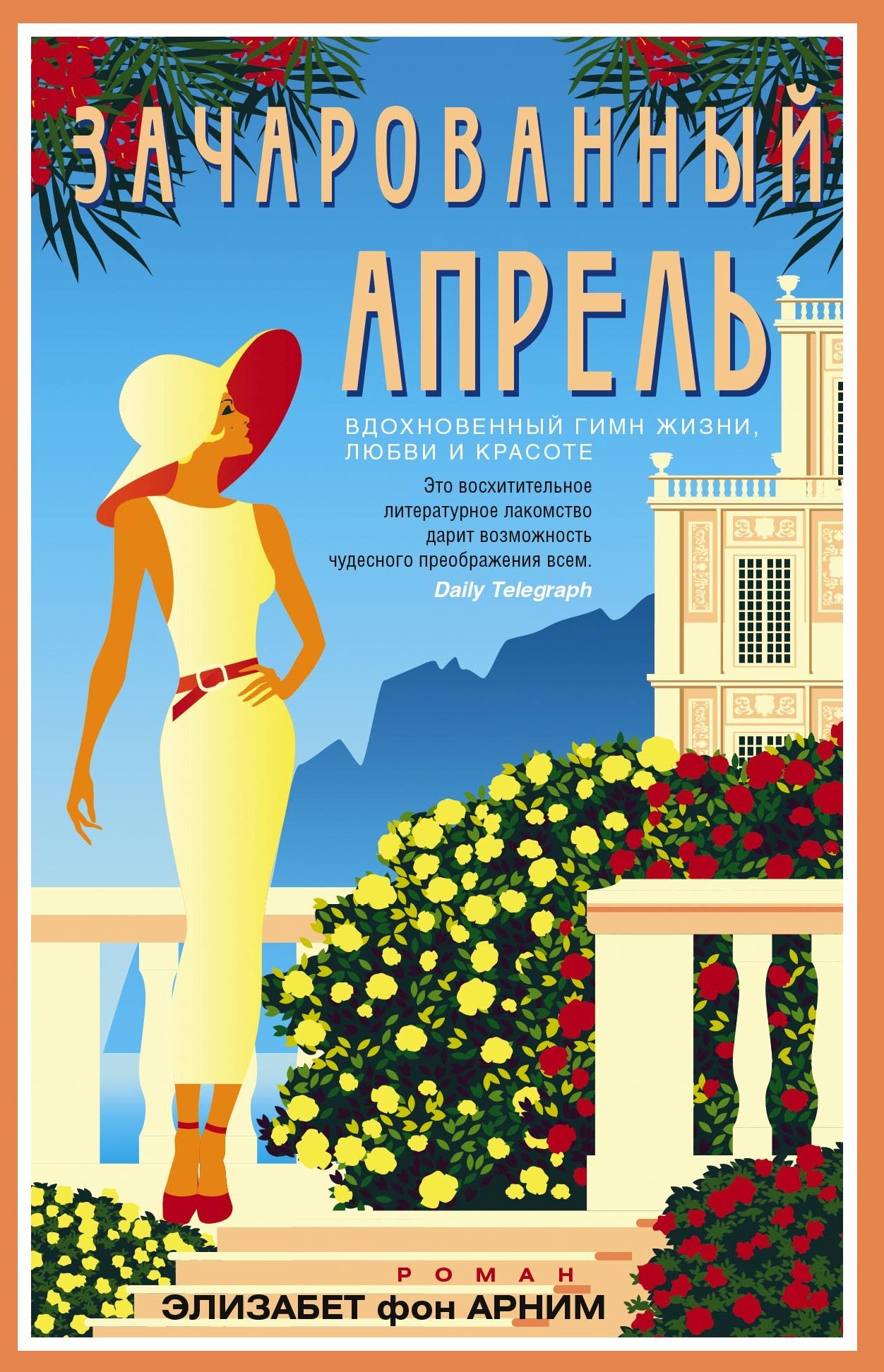

Элизабет фон Арним «Зачарованный апрель». Изд-во «Центрполиграф», 16+

Многовато переизданий в нынешнем обзоре, но вот еще одно, мимо этой книги не могу пройти. Три года назад ее выпускало издательство «Лайвбук» под названием «Колдовской апрель», тираж давно распродан, а роман фон Арним, написанный почти сто лет назад, заслуживает внимания. Элизабет фон Арним – известная австрийская писательница, очень богатая женщина, которая в какой-то момент решила писать романы из жизни «высшего общества» – и стала невероятно популярной в Европе. «Зачарованный апрель» (он же «Колдовской апрель») вышел в 1922 году. Это очень милая, буколическая и пасторальная, с пронзительными описаниями природы история о том, как две английские аристократки решили отдохнуть от светской жизни и своих несуразных мужей, собрались да и махнули в Италию. Потому что там солнце, там цветут глицинии, а еще можно за вполне приемлемые деньги снять настоящий средневековый замок. Можно ожидать, что «Зачарованный апрель» вот-вот вырулит в историю о том, как англичанки попадают на итальянский курорт и начинаются сплошные неудобства, но этого нет. Вернее, роман сразу немножко обо всем – и комедия положений, и мелодрама, и сентиментальное путешествие, и всякие философские рассуждения, и такая легкая сатира на путешествующих аристократок. Но главная мысль романа – не надо ничего откладывать на потом, можно стать расслабленной и счастливой вот прямо сейчас, прочитала объявление о сдаче замка в аренду, купила билет – и поехала. И да, чувствуется, что это хороший, действительно модернистский европейский роман, написанный сто лет назад: и язык там такой живой, и описания природы не скопипащены из путеводителя, а наполнены непосредственным чувством, и вообще такая нежная, женская, какая-то одновременно печальная и вдохновенная проза. К которой лучше всего подходит определение «очаровательная».

Подпишись на Telegram-канал «ТОП Тверь»: мы публикуем актуальные новости в коротком формате.