«Читатель Толстов» напоминает, что заканчивается сентябрь. И лучшее, что может отвлечь от осеннего дождливого настроения и серого пейзажа за окном – это чтение хороших книг. Хорошие же книги в нашей стране выходят регулярно, и лучшие новинки, как всегда, собрали в еженедельном обзоре. Изучайте, выбирайте, читайте!

КНИГА НЕДЕЛИ

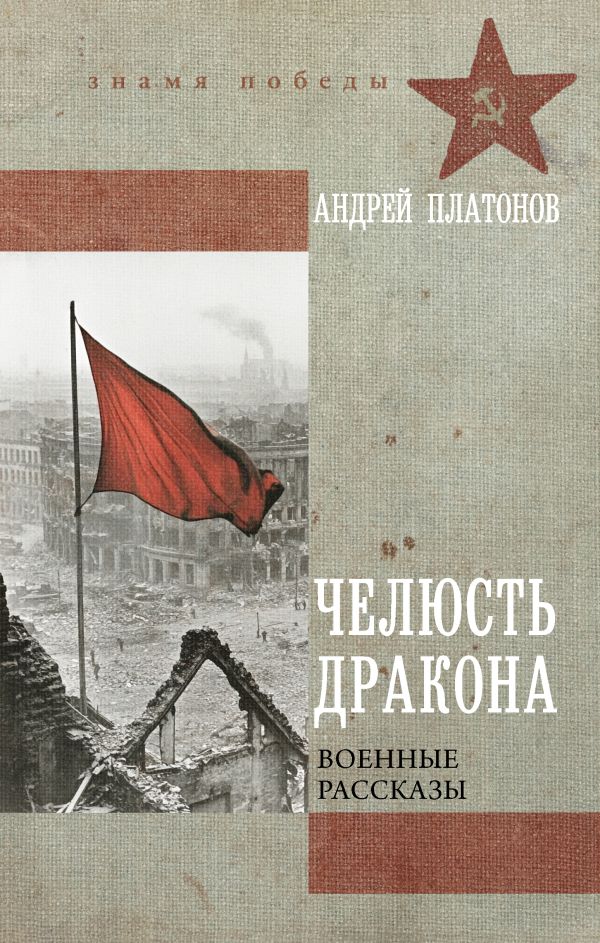

Андрей Платонов «Челюсть дракона. Военные рассказы». Изд-во «АСТ-КПД», 16+

Удивительно, что именно сейчас выходит полное собрание военных рассказов Андрея Платонова – писателя не то чтобы забытого, но не часто ныне упоминаемого. Примечательно, что выход «Военных рассказов» приурочен к юбилею Победы, а еще обращает внимание то, что книга вышла в редакции «КПД», где издается почти вся актуальная и яркая военная проза, только, конечно, о другой войне, про СВО. И военные рассказы Платонова оказываются удивительно актуальными в таком культурном контексте. Платонов в годы Великой Отечественной был военным корреспондентом газеты «Красная звезда», по его собственным словам все четыре года находился «внутри войны, а не снаружи её», был очевидцем многого – и героизма, и предательства, и поражений, и побед. Война настолько сильно затронула его, что свой военный цикл он спешил создать, будучи уже смертельно больным (в 1945 году ему диагностировали неизлечимый туберкулез).

Платонов писал не о подвигах – вернее, о подвигах тоже, но привносил в свое восприятие войны какую-то совершенно невозможную для военной прозы того времени атмосферу поэтического, философского, даже, я бы сказал, сказочного осмысления происходящего. У него есть рассказ «Одухотворенные люди» – описание эпизода сражения отряда краснофлотцев во время обороны Севастополя. А есть рассказ «Возвращение» – возможно, один из лучших рассказов о войне. Хотя именно о войне там не говорится. Там история, как израненный капитан возвращается с фронта домой и узнает (дети ему рассказывают), что жена его, пока он был на фронте, встречалась с другим мужчиной. «Возвращение» — не просто рассказ о любви и семье, о супружеской верности и измене, о разрыве и воссоединении хрупких человеческих связей, об отцах и детях нового времени. Это был первый рассказ, который Андрей Платонов написал после войны, и в нем сделан шаг «в сторону осмысления самой сокровенной для него с юных лет тайны преображения человеческого естества, его просветления и одухотворения», – так писал об этом рассказе Алексей Варламов, автор платоновской биографии в серии «ЖЗЛ».

А в рассказе «Неодушевленный враг» боец убивает фашиста, а потом видит, как на труп врага садятся комары. И это совершенно поэтический, пасторальный эпизод: «Я, русский советский солдат, был первой и решающей силой, которая остановила движение смерти в мире; я сам стал смертью для своего неодушевлённого врага и обратил его в труп, чтобы силы живой природы размололи его тело в прах, чтобы едкий гной его существа пропитался в землю, очистился там, осветлился и стал влагой, орошающей корни травы».

Военное творчество Платонова – одновременно и шедевры военной прозы и выдающиеся философские, экзистенциальные тексты, предлагающие совсем иной уровень осмысления «проклятых вопросов», которые в условиях войны приобретали невыносимый, предельный уровень откровенности и боли.

В предисловии к сборнику военных рассказов Андрея Платонова (кстати, это максимально полное собрание его рассказов о Великой Отечественной войне, спасибо составителям) есть очень точные слова: «В дни, когда война снова посетила наше Отечество, рассказы Платонова особенно значимы. Без высокого пафоса они учат подлинной любви к Родине, показывают лучшие нравственные качества русского солдата, который остаётся одним и тем же и на полях Великой Отечественной войны, и сегодня, на полях специальной военной операции». Издание этой книги – по-настоящему важное событие.

Сергей Медведев «Второй». Изд-во «Азбука», 18+

Ростовский писатель Сергей Медведев прежде всего известен как драматург, вполне успешный, «Второй» – его первый опыт в прозе. Жанр – антиутопия. После неких событий, которые герои романа называют Смутой, в приморском поселке Маргаритовка живут коммуной выжившие во главе с бывшим подполковником по кличке Первый. Есть у него и второй – старожил поселка Петров, бывший директор фабрики. Люди обустраиваются на пепелище – ловят рыбу, выращивают кур, общаются с другими такими же коммунами по соседству. Экология ни к черту, государственной власти нет, на дорогах хозяйничают бандиты, в Дону завелись крокодилы Чем хорош жанр антиутопии – можно насыщать сюжет любыми абсурдными событиями, придумывать во что горазд, помещать персонажей в реалии какого-нибудь «Безумного Макса». Больше всего это напоминает, уж извините, классическую детскую сказку Сергея Михалкова «Праздник непослушания», где дети остались без взрослого присмотра. Так и обитатели Маргаритовки в романе Сергея Медведева остались без власти, контроля, закона и правопорядка и стараются все это восстановить – вернее, заменить собственными силами. Не знаю, чего больше в романе – неких фантастических допущений вроде тех же крокодилов (правда, маленьких) в Дону или сатирических отсылок к обстоятельствам сельской жизни в Ростовской области.

Эйлин Энрайт Ходжетт «Девушка из спасательной шлюпки». Изд-во «Азбука», перевод П.Смирнова, 16+

Сценарист и писательница Эйлин Энрайт Ходжетт, кажется, впервые приходит к российскому читателю – не помню, чтобы у нас ее издавали. Она выросла в Англии и Уэльсе, также жила и работала в Южной Африке и Уганде, а сейчас обосновалась в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Ее жизненный опыт позволяет ей использовать экзотические сюжеты для своих романов и понять, как приключение может начаться всего с одного небольшого происшествия. Многое из того, что она пишет, свидетельствует не только о ее большой любви к Британским островам, но и о ее британском чувстве юмора, которое до сих пор видит смешную сторону в большинстве ситуаций. Вот и ее роман «Девушка в спасательной шлюпке» – необычный и неожиданный взгляд на катастрофу «Титаника» в 1912 году. В ледяной воде в спасательной шлюпке после того, как гигантский лайнер уходит под воду, оказываются две сестры, две представительницы аристократического британского семейства, которые волею судеб служили на «Титанике» горничными. Старшая Поппи и ее младшая сестра Дейзи спаслись, но их приключения, похоже, только начинаются в спасательной шлюпке. Почему Дейзи так странно себя ведет? Почему за ней тайно наблюдает один из спасшихся пассажиров первого класса? После возвращения в Англию правительство объявляет расследование причин гибели «непотопляемого лайнера», и Поппи начинает подозревать, что Дейзи знает факты, способные пролить свет на гибель судна…

Игорь Нарский, Наталья Нарская «Русская березка: очерки культурной истории одного национального символа». Изд-во «Новое литературное обозрение», 16+

Культуролог Игорь Нарский восемь лет назад написал совершенно замечательную книгу «Как партия народ танцевать учила» (тоже вышла в «НЛО») – исследование, не поверите, влияния на советскую действительность многочисленных «народных» хореографических коллективов, действовавших в каждом сельском клубе. Игорь Нарский (профессор Пермского университета, доктор наук) тогда выдвинул гипотезу, что танцы были своего рода формой «низовой дисциплины» советского общества: если у человека получается найти свое место в массовом танце, он всегда найдет место и в жизни (и со строевой подготовкой у него все будет в порядке). В новой книге Игорь Нарский исследует еще один интересный феномен советской (и не только советской) культуры. Почему именно береза, «березка» стала нашим национальным символом? Не какой-нибудь сибирский кедр или, скажем, воспетый Толстым дуб? Что это вообще за явление – поэтизация отдельного дерева, откуда это пошло? И почему пустило такие, извините за метафору, глубокие корни? Автор обнаруживает массу интересных и познавательных «фактов присутствия» березы в славянской мифологии, в стихах советских поэтов, в мистических обрядах, в бытовой культуре. Некоторые открытия поистине поразительные: советский поэт Асеев, например, сравнивал березу с солдатской вдовой, а Илья Эренбург – с надгробным памятником, называя это дерево символом «простодушной печали». Как всегда, отличное исследование, погружение, можно сказать, в самые малоисследованные глубины народной памяти и культуры.

Игорь Малышев «Изгнание богов зимы». Изд-во «Литературная матрица», 16+

Игорь Малышев – очень хороший писатель, работающий в разных жанрах. «Читатель Толстов» писал о его фантасмагорическом «Номахе» – романе из истории Гражданской войны, таком запредельном оммаже шолоховским «Донским рассказам». Есть у Малышева и книги для детей, и пересказ эпоса «Песнь о Нибелунгах». А новая книга демонстрирует, насколько Малышев уверенно чувствует себя в короткой прозе, в жанре небольшого рассказа. Рассказы у него тоже интересные. Есть, например, история, рассказанная от лица беспилотника, рыскающего в небе в поисках цели (кажется, первый такой опыт в современной российской прозе). Есть ностальгические сюжеты «из жизни», когда рассказчик вспоминает какую-то картинку, дети играют на берегу реки – и каждый персонаж на картинке обрастает собственным будущим, развитием, перспективой, как сложилась его жизнь. А вот два пацана забираются в заброшенную деревенскую школу, находят там книжный шкаф – и повествование неожиданно сворачивает на страстные и горькие обобщения: «Сейчас я уже очень и очень немолодой, говорю, что юность с одинаковой лёгкостью разбивает сердца, нарушает любые границы и не чувствует за то ни малейшей вины. Юность слепа, страшна, бесчеловечна, но всем лучшим, что есть у нас, мы обязаны ей». Хорошая умная проза, я же повторю, что Игорь Малышев – очень интересный писатель, небанальный, думающий, наблюдательный.

Алла Краско «Петербургское купечество. Страницы семейных историй». Изд-во «Центрполиграф», 16+

Купеческое сословие в Петербурге, столице Российской империи, составляло едва два процента от всего населения города. Но именно купцы, купеческие семьи оказывали сильное влияние на жизнь Петербурга. И книга исследовательницы Аллы Краско изучает истории наиболее влиятельных (а ныне практически забытых) купеческих семей – Елисеевых, Целибеевых, Полежаевых, Тарасовых, Овсянниковых, Смуровых, Растеряевых, Дурдиных, Леляновых, Новинских, Авериных. Купцы строили церкви, широко жертвовали на благотворительность, учреждали школы и институты, возводили бесплатные народные больницы… И при этом оставались сословием, которое «чистая публика», петербургская аристократия и интеллигенция считала невежественными толстосумами, нажившими капиталы не всегда праведным образом. В книге рассматриваются и истории купеческих бизнесов, и как петербургские купцы распоряжались своими капиталами, в том числе какие наследства передавали своим потомкам, и как складывалась судьба потомков лучших купеческих фамилий. Книга написана несколько академическим стилем, но читается интересно. Издание содержит множество старинных малоизвестных фотографий, в большинстве своем публикуемых впервые.

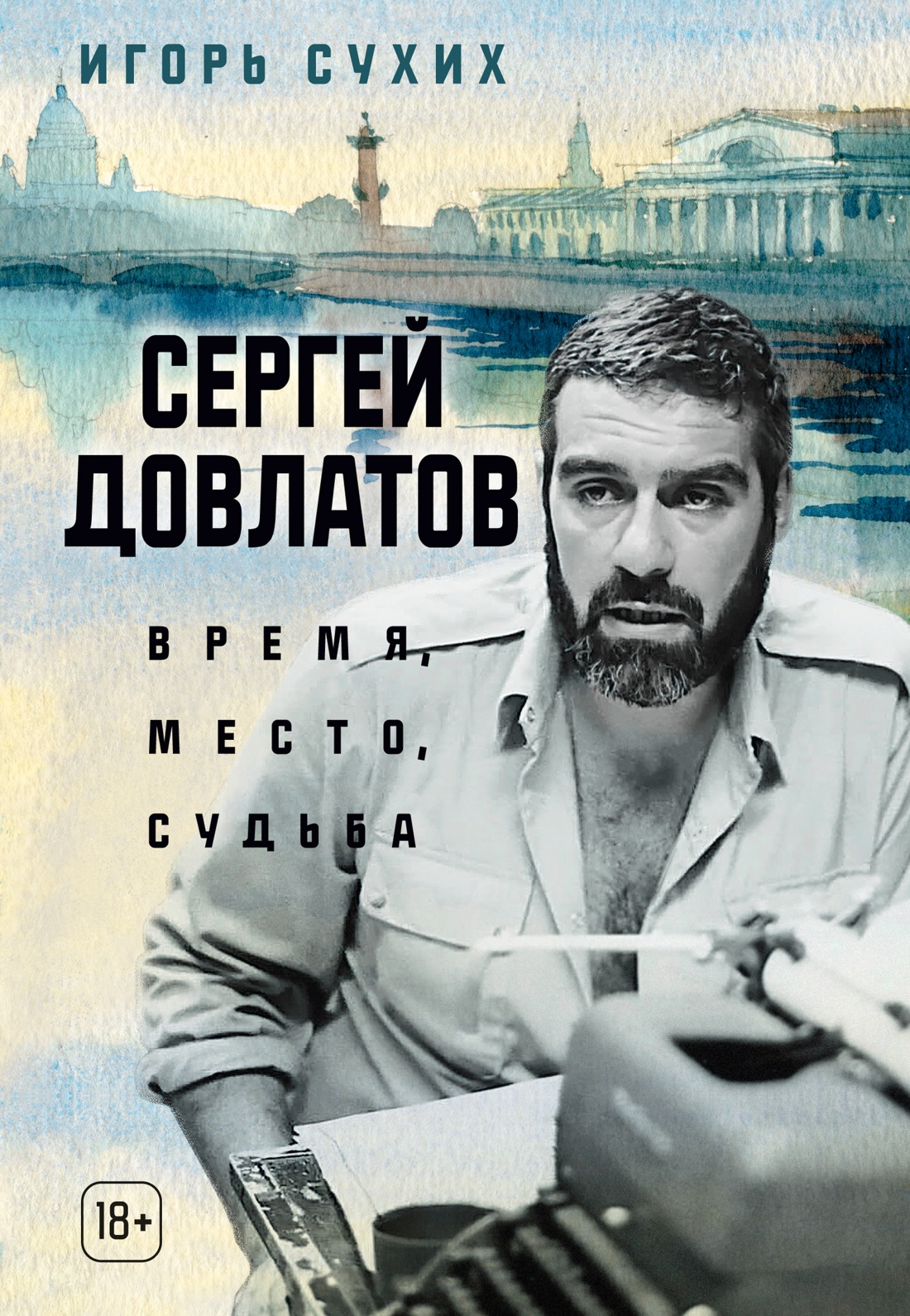

Игорь Сухих «Сергей Довлатов. Место, время, судьба». Изд-во «Азбука», 18+

Не так давно отметили 35-летие со дня смерти Сергея Довлатова. А эта книга – чуть ли не первый очерк его творчества, написанный известным литературоведом Игорем Сухих, и как раз к юбилею смерти писателя выходит ее пятое издание (дополненное и исправленное). Сухих пытается проанализировать феномен Довлатова – писатель, в общем, довольно средний, автор хохм и баек, «рассказов-анекдотов» (которые, например, Шукшин считал самым низким сортом прозы – и об этой заочной полемике тоже говорится в книге). Как и почему Довлатов обрел такую известность, славу, читательскую любовь, которая, судя по количеству переизданий его книг, не прошла и поныне? Игорь Сухих предлагает оставить за скобками обстоятельства жизни самого писателя, где было много поистине кинематографических поворотов (нищета, жизнь в статусе непризнанного прозаика, служба в конвойных войсках, дружба с Бродским, эмиграция, наконец, алкоголизм, который и свел Довлатова в могилу в возрасте 50 лет), а обратиться прежде всего к текстам. И именно в текстах Игорь Сухих и обнаруживает те признаки несомненного таланта рассказчика, которые и превратили Довлатова в одного из последних культурных героев советской эпохи. Книга довольно интересная, хотя после этого о Довлатове написано много куда более обстоятельных исследований – например, двухтомное жизнеописание Сергея Довлатова, написанное Михаилом Хлебниковым («Читатель Толстов» писал об этих книгах).

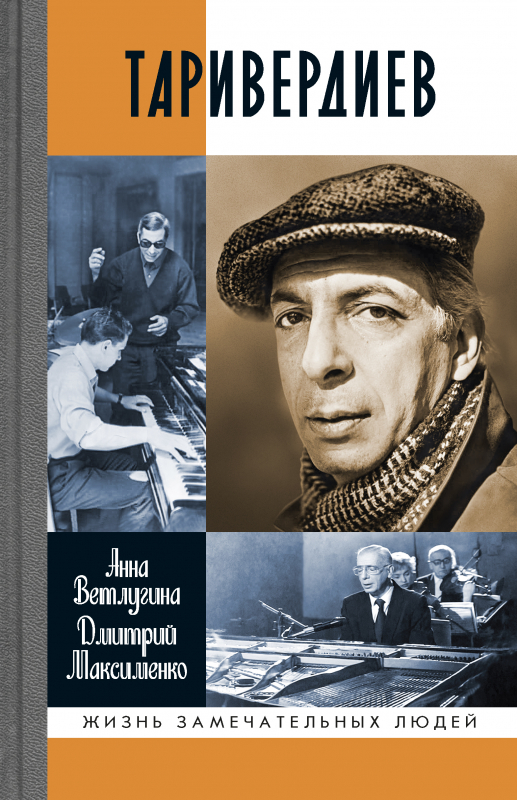

Анна Ветлугина, Дмитрий Максименко «Таривердиев». Изд-во «Молодая гвардия», серия «Жизнь замечательных людей», 16+

Еще одно жизнеописание если не культового, то весьма известного советского деятеля искусств. Микаэл Таривердиев вырос в Тбилиси, по национальности армянин, всю жизнь прожил в Москве и всегда считал себя автором, чей талант сформировался на стыке русской, грузинской и армянской культур. Вся страна до сих пор знает и помнит его прежде всего как композитора популярных мелодий для кино – «Не думай о секундах свысока», «Я спросил у ясеня», музыка к «Семнадцати мгновениям весны» и «Иронии судьбы». Однако Таривердиев был не только автором популярных киномелодий. Он много работал в сфере серьезной музыки, он экспериментировал, пробовал, сочинил более 100 романсов, 4 балета, 5 опер, камерные вокальные циклы, симфонию, 3 концерта для органа, 2 концерта для скрипки с оркестром и концерт для альта и струнного оркестра. И да, музыку к 132 фильмам и театральным спектаклям. Наконец, его имя носит единственный в России фестиваль органной музыки! Интересно, что автор книги о Таривердиеве Анна Ветлугина – музыкант, основатель и художественный руководитель ансамбля «Кантикум», главный органист кафедрального католического собора Москвы. И постоянный автор серии «ЖЗЛ» – она написала жизнеописания Игнатия Лойолы, Данте и Франциска Ассизского. Казалось бы, где эти деятели средневековой истории и где советский композитор Таривердиев, но книга получилась интересной.

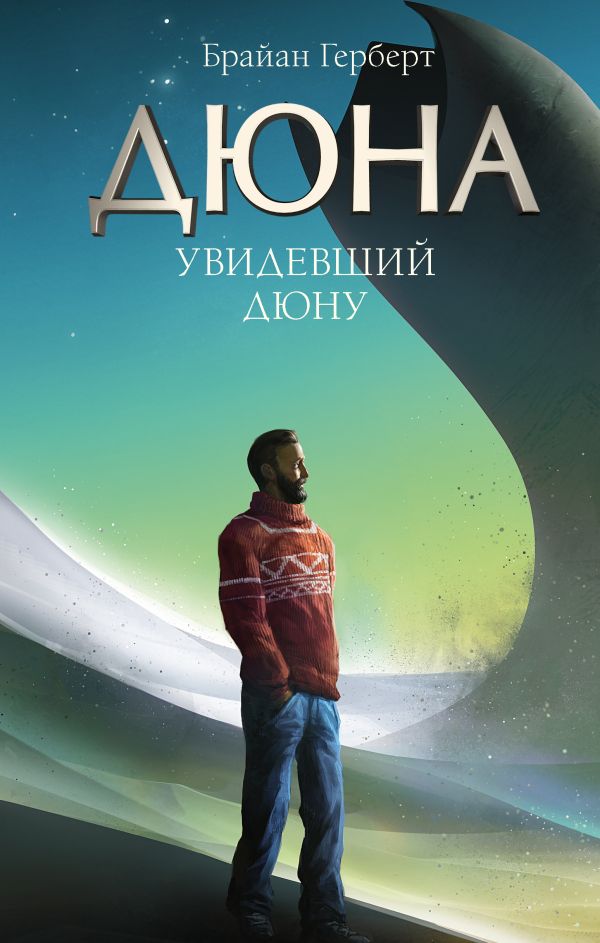

Брайан Герберт «Увидевший Дюну». Изд-во «АСТ-NeoClassic», перевод Игорь Фетисов, 16+

Старший сын известного писателя-фантаста Фрэнка Герберта, чей цикл «Дюна» остается одним из самых популярных произведений научно-фантастического жанра, написал книгу о своем отце – и не только проследил его творческий путь, но и сравнил многочисленные исправления и разночтения в разных изданий знаменитейшего цикла романов «Дюна», сделавшего Фрэнка Герберта, потомка немецких фермеров-переселенцев, одним из самых коммерчески успешных писателей-фантастов. Интересно, что долгое время сам Фрэнк Герберт воспринимал свои литературные опыты как хобби – он работал оператором на телевидении, ведущим на радио, газетным репортером. И только в 1965 году, когда «Дюна» стала бестселлером, полностью переключился на литературное творчество. Книга «Увидевший Дюну» мне показалась скучноватой – слишком подробно расписаны все тонкости и подробности творческого процесса. Но, с другой стороны, это издание адресовано в первую очередь многочисленным поклонникам «Дюны», которые узнают из этой книги о прототипах, нереализованных замыслах, забракованных сюжетных линиях и прочих эксклюзивных интересностях из творческой писательской лаборатории. И еще оказалось, что это не единственная книга Брайана Герберта о своем отце. С 1999 года в соавторстве с Кевином Андерсоном он выпускает романы о вселенной «Дюны», которые дополняют фантастический мир, созданный его отцом.

Ирина Лейк «Сто способов сбежать». Изд-во «Азбука», 16+

Не читал раньше Ирину Лейк, мне понравилась ее проза – стильно, остроумно, смешно, забавно. И тема вполне актуальная – как главная героиня отправляется в Европу (друзья пригласили), и что из этого получается. Бывшая одноклассница теперь осела во Франции, занимается виноделием, все у нее хорошо, а когда-то, в школе, Олю (одноклассницу) все третировали, и для нее пригласить подругу и показать, чего она добилась в жизни – своего рода компенсация за все унижения. Показать превосходство европейских умов над умами российскими, как об этом издевательским писал Достоевский. А Марина, главная героиня, никогда за границей не была, и вообще она довольно причудливый (хотя и часто встречающийся в жизни) типаж – благополучная женщина, ни разу в жизни не вылезавшая за границы своего маленького мира «семья-дом-работа». Приключения ее ожидают вполне постмодернистские (одна встреча с воскресшим утопленником чего стоит). Тема «русские за границей» в последние годы несколько отошла на второй план по понятным причинам – санкции, закрытые границы, да и в родном Отечестве хватает куда более горячих тем. Не скажу, что роман Ирины Лейк мне сильно понравился, но это такая добротная проза с хорошим чувством юмора, умением увидеть комическое даже в самых драматических моментах, и симпатичной главной героиней – у меня среди знакомых такие Марины тоже присутствуют.

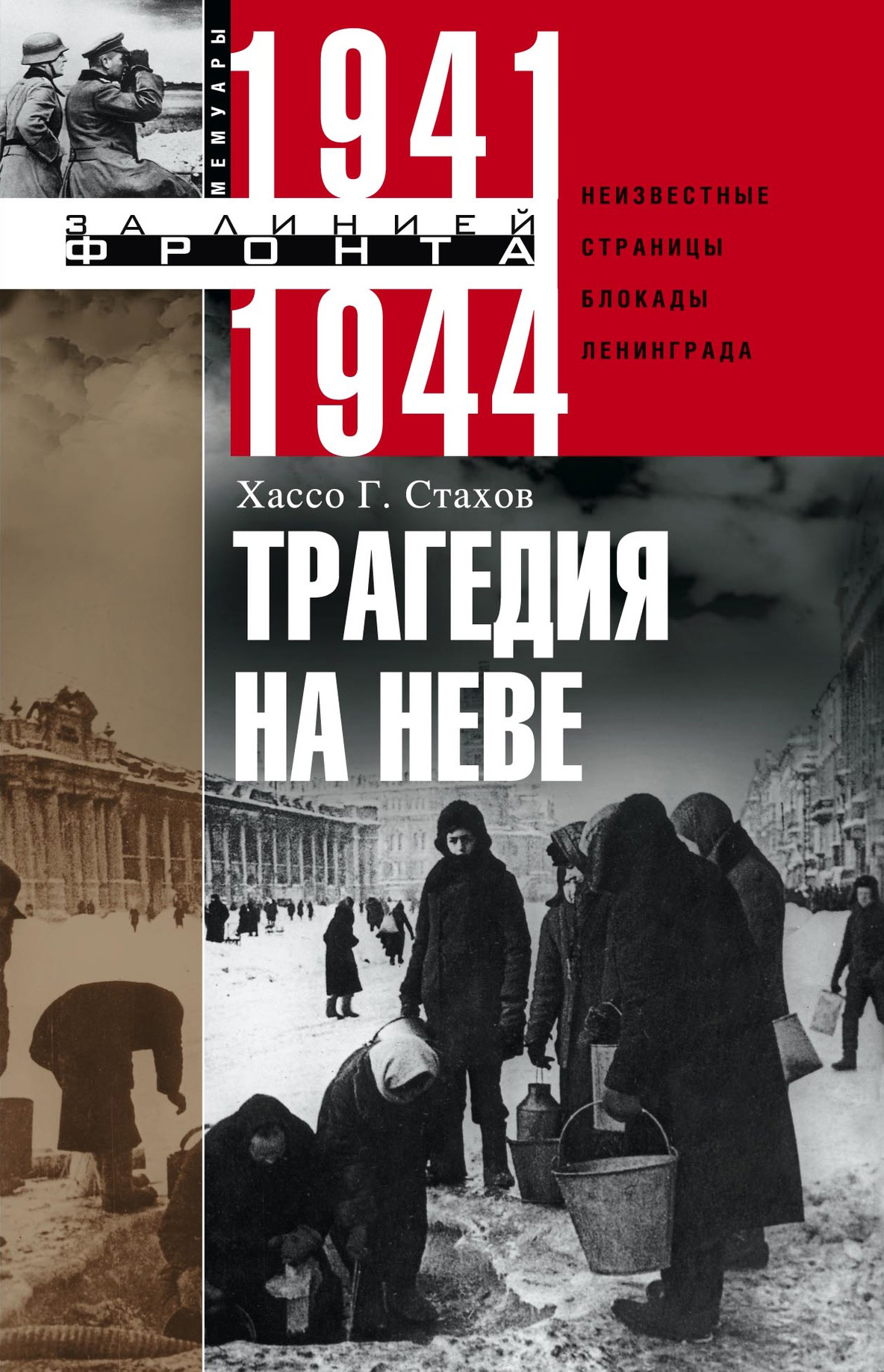

Хассо Г.Стахов «Трагедия на Неве». Изд-во «Центрполиграф», 16+

На немецком языке книга вышла 25 лет назад, и только сейчас переведена и издана у нас. А когда-то книга Хассо Г.Стахова вызвала бурную научную полемику. Сам Стахов совсем молодым человеком попал на Восточный фронт, под Ленинград. И его «Трагедия на Неве» представляет собой нечто большее, чем просто очередные воспоминания фронтовика. Стахов взялся проанализировать отношение к такому трагическому эпизоду войны, как блокада Ленинграда. Правда, делает это своеобразно. Например, описывает примеры героического поведения немецких солдат, которые держали фронт по пояс в снегу, но при этом не давали выйти из осажденного города мирным жителям. Как во многих воспоминаниях непосредственного участника событий, в книге Стахова достаточно интересных фактов. Как, например, русские перехватывали переговоры немцев по радио, поскольку немецкие радисты искренне полагали, что у их противника нет никого, кто понимает немецкий язык. Или как в немецких частях восприняли пленение генерала Власова (солдаты долгое время считали, что Власова взяли в плен в бою, и были сильно разочарованы, узнав, что Власов сдался сам). Глава о партизанах называется «Бандитская война партизан и военное право», в ней повествуется о том, что виселицы «считались законными с точки зрения действовавшего тогда всеобщего военного права». Автор признает, что «рабочих закрывшихся заводов… доставили на участок фронта перед 11-й и 21-й пехотными дивизиями». То есть кадровые победоносные немецкие части сражались с голодными рабочими. В целом многие пассажи не делают чести Стахову ни как солдату, ни как историку, и сам он, похоже, не замечает, насколько его признания разоблачают истинный смысл похода вермахта на Ленинград. Но как важное для изучения военной истории книга Хассо Стахова, безусловно, будет полезной.

Геннадий Черкашин «Последняя большевичка. Воспоминания Д.А.Лазуркиной», Изд-во «Директ-Медиа», 16+

Небольшая, но очень познавательная книга. Это запись воспоминаний Доры Абрамовны Лазуркиной – члена партии большевиков с 1905 года (она была участницей еще первой русской революции). Лазуркина была близкой подругой Надежды Константиновны Крупской, близко знала Ленина и всю его семью. В 1937 году ее арестовали, на свободу она вышла только в середине 50-х, но осталась все той же несгибаемой и убежденной сторонницей коммунистических идей. В 1955 году ее воспоминания были записаны на магнитофон, но только сейчас, спустя 70 лет, эти записи расшифровали и издали отдельной книгой. Точнее, это фрагменты воспоминаний с комментариями автора, который сравнивает официальное толкование отдельных эпизодов советской истории с тем, как они остались в памяти Доры Лазуркиной – свидетельницы и участницы тех событий. Например, последние дни Ленина, который фактически был изолирован в Горках, выглядят несколько иначе. Сталин не доверяли жене Ленина, он вообще с подозрением относился ко всем женам своих соратников. Это и стало роковым стечением обстоятельств и для Крупской, и для Лазуркиной. Познавательная книга.

Мэри Эммануэль «Queen. История в комиксах». Изд-во «АСТ-Кладезь», перевод Юлия Проистева, 18+

Забавное издание – комикс про группу Queen, причем автором его стала Мэри Эммануэль, которая на протяжении многих лет была близкой знакомой Фредди Меркюри, входила в гастрольную команду группа, и, в общем, накопила множество интересных историй. Это и какие-то эпизоды из хронологии Queen («В начале 1980х годов Queen решает пойти в ногу со временем и включить элементы диско в свои произведения. Альбом The Game уделяет особое внимание электронным синтезаторам, которые группа до сих пор решительно отказывалась использовать. Беспроигрышное решение, которое понравится не только публике, но и великим попзвездам»), и разные закулисные истории. Существует множество биографий, посвященных истории группы, но еще ни одна из них не была создана в формате комикса. Пройдите творческий путь Queen вместе с ее участниками Фредди Меркьюри, Брайаном Мэйем, Роджером Тейлором и Джоном Диконом от момента зарождения группы и до их масштабного концерта, посвященного памяти Меркьюри. В книгу вошли 20 комикс-историй, созданных разными художниками, и они рассказывают историю величайшей рок-группы, устроившей революцию в искусстве видеоклипов и способной ярко сочетать рок, джаз, диско и оперу.

Стивен Робертсон «До компьютеров». Изд-во «ИД Высшей школы экономики», перевод Алексей Королев, 16+

Хороший исторический очерк о том, как зарождение цифровых и информационных технологий привело к созданию компьютеров, которыми пользуется сегодня каждый. Стивен Робертсон родился в 1946 году и сам говорит, что видит в этом некий символический смысл – ведь именно в том году в Великобритании и США стали создавать первые, еще очень несовершенные компьютеры. Робертсон собрал множество фактов о том, как проходила эволюция компьютерной техники. Поначалу компьютеры предназначались только для сложных расчетов. Только потом возникла необходимость применять их для передачи информации, и только в последние 30 лет они стали массовым товаром, используемым для развлечения, просмотра фильмов и общения в Сети. Сам метод сбора данных и их обработки, то есть зарождение письменности, Стивен Робертсон рассматривает как первые опыты создания массивов информации, которые можно использовать не в памяти человека, а хранить на внешних устройствах (сегодня это флешки, а несколько тысяч лет эту роль выполняли книги). Придерживаясь границы между философией и историей техники, Робертсон использует свои обширные технические знания для повествования о развитии компьютеров, которые заставляют и задуматься, и остаются занимательным и популярным чтением. Книга посвящена развитию технологий в таких разнообразных областях, как криптография, изобразительное искусство и музыка, и даже почта!

Владимир Орлов «Альтист Данилов. Аптекарь». Изд-во «Азбука», 16+

Ого, как интересно – переиздали два главных романа Владимира Орлова, почти забытого ныне советского писателя. В 1980 году вышел «Альтист Данилов», ставший сенсацией среди советских читателей. К тому времени многие писатели (которые давно забыты) пытались создать произведение, которое производило бы на людей такое же воздействие, как булгаковский «Мастер и Маргарита». Чтобы была мистика, немножко сатиры, библейские коннотации, чертовщинка какая-нибудь. И именно «Альтист Данилов» наиболее полно воплотил эти замыслы. Владимир Орлов, возможно, не был высококлассным писателем, но ему удалось оказаться в нужное время и в нужное время, и написать роман, который несколько лет оставался самым популярным прозаическим произведением советской литературы. Роман написан в жанре «фантастического реализма» — действие в основном происходит в Москве в 1972 году, но главный герой Данилов при этом обладает сверхъестественными («демоническими») способностями, которые иногда применяет в повседневной жизни. В частности, он может перемещаться в любую точку пространства со скоростью мысли, парить в облаках. Данилов – это такой разжалованный демон, вынужденный обретаться среди людей. Воспроизведение демонами человеческих нравов создаёт сатирический план романа: в мире демонов имеются бюрократические инстанции, запретные темы, «диссиденты» и др. Новое поколение читателей (даже, скорее, несколько поколений) этого романа не знают, так что переиздание романов Владимира Орлова – отличный повод для знакомства с одним из самых необычных произведений поздней советской прозы.

Салман Рушди «Земля под ее ногами». Изд-во Corpus, перевод Вероника Гегина, 18+

Издательство Corpus уже несколько лет переиздает творческое наследие британского писателя (индийского происхождения) Салмана Рушди. Книг Рушди написал много, за достижения в литературе английская королева посвятила его в рыцари, только на премию «Букер» он номинировался семь раз, больше, чем любой другой писатель Великобритании. Не могу сказать, что я большой поклонник творчества Салмана Рушди. Но он придумывает отличные истории, он причудливо смешивает в своих романах признаки европейской и индийской культуры. «Земля под ее ногами» – это такой пересказ древнегреческого мифа об Орфее и Эвридике. Главные герои знакомятся в Бомбее. Он – известный музыкант Ормус Кама, она, Вина Апсара, начинающая певица, обладающая уникальным голосом. Как и во многих романах Рушди, историю их знакомства нам рассказывает посторонний человек, свидетель всех событий, бывший возлюбленный Вины и ее гастрольный фотограф. Рассказывая историю Ормуса и Вина, он обнаруживает, что раскрывает и свои собственные истины: свои человеческие недостатки, свои стремления к бессмертию. Он – человек, вовлеченный в любовь и ссоры звезд музыки, но при этом не забывающий о собственных амбициях. Вокруг этих троих сам ненадежный мир начинает дрожать и разрушаться. В ткани реальности начали появляться трещины и разрывы. Под поверхностью вещей проглядывают бездны. Возможно, «Земля под ее ногами» – это рассказ о сложных и противоречивых отношениях Востока и Запада.

Хо Ши Мин «Избранные произведения». Изд-во «Директ-Медиа», перевод Е.А.Евдокимова, 16+

Крайне познавательная книга (вышла в серии «Левый разворот», где публикуются теоретические труды ученых-марксистов, философов и политических деятелей). Хо Ши Мин – создатель коммунистической партии Вьетнама, вождь борьбы за свободу своей страны, именно под его руководством потерпела поражение армия США в десятилетней войне 1964-1974 гг. А еще, оказывается, он был серьезным политическим философом, писал научные статьи, часто выступал во вьетнамской партийной прессе. Его теоретические труды практически неизвестны за пределами Вьетнама, насколько я понимаю, сборник его избранный статей – первое знакомство с Хо Ши Мином как с марксистским философом. Это действительно интересные статьи. Хо Ши Мин активно выступал не только против капиталистической системы – он тщательно изучал корни и особенности колониализма, жертвой которого Вьетнам оставался на протяжении нескольких столетий. И взгляд человека, который прекрасно понимает, что принесли колониалисты его родной стране, ее народу, экономике – он остается актуальным и в наши дни. Как и удивительное политическое завещание самого Хо Ши Мина, текст которого завершает этот сборник: «Когда я уйду из жизни, не нужно устраивать пышных траурных церемоний и растрачивать народные средства и время. В заключение я оставляю свою безграничную любовь народу, Партии, армии и моим внукам: молодежи и детям. Шлю сердечный привет моим товарищам и друзьям, и молодежи, и детям во всем мире».

Надежда Замятина «Город в пустоте. Арктика и урбанизация». Изд-во Института Гайдара, 16+

Мы редко задумываемся о том, что две трети территории нашей страны расположены в зоне так называемой вечной мерзлоты. И мало кто интересуется проблемами и сложностями процесса освоения Крайнего Севера (я интересуюсь, поскольку вырос там). Монография Надежды Замятиной – очень толковый, профессиональный взгляд на так называемую «арктическую урбанизацию». Нужно ли строить на Крайнем Севере постоянные города или лучше пойти по пути вахтового метода? Насколько успешными оказались усилия государства по созданию «арктических оазисов» в полярных регионах, а ведь строительство городов началось еще сто лет назад? Анализ арктической урбанизации полезен не только для понимания специфики Арктики — он позволяет по-новому взглянуть на многие важнейшие принципы, постулаты и методы урбанистики. В монографии собраны примеры, факты, мнения ученых и комментарии автора по поводу условий развития самых разных аспектов городского развития — здоровья людей и северных льгот, развития малого бизнеса и городской среды, взаимосвязей вахтовых поселков и постоянных городов, общего восприятия жизни на Севере. Здесь есть очень интересные наблюдения – экономические, социокультурные, антропологические. Книгу непременно прочитают и те, кто живет в Заполярье, и те, кто интересуется вопросами арктической урбанизации. Это действительно интересная тема, и одна из главных, на мой взгляд, миссий нашей российской цивилизации – освоение районов Крайнего Севера.

Владислав Зубок «Неудавшаяся империя». Изд-во «АСТ-ОГИЗ», 18+

Сам автор признается, что эту книгу он писал много лет. Первое ее издание вышло почему-то в Китае в 2008 году, несмотря на то, что книга вышла маленьким тиражом, она стала настоящим настольным пособием для всех, кто интересуется историей советской внешней политики. И вот «Неудавшаяся империя» выходит в большом российском издательстве, и сам Владислав Зубок подчеркивает, что в новом издании не стал ничего менять, дописывать или исправлять. Книга действительно впечатляющая – в том числе и объемом, больше тысячи страниц. Это история «имперского проекта» Советского Союза, который, как считает сам Владислав Зубок, возник после второй мировой войны, когда советские вожди после передела Европы с государствами-союзниками получили собственный «социалистический лагерь». Однако успешно управлять этим наследием оказались неспособны. Не говоря уже о том, что каждый следующий советский вождь как управленец был слабее своего предшественника: Хрущев уступал Сталину, Брежнев – Хрущеву, и так далее вплоть до Горбачева, который сдал Западу все политическое наследие Советского Союза. Это действительно сильное, компетентное и глубокое историческое исследование, с привлечением множества источников, ранее не использовавшихся в отечественной историографии. Очень хорошо, что теперь «Неудавшаяся империя» доступна российским читателям и историкам. Несмотря на определенную спорность утверждений автора, она наверняка вызовет полемику среди сторонников и противников советского «имперского проекта».

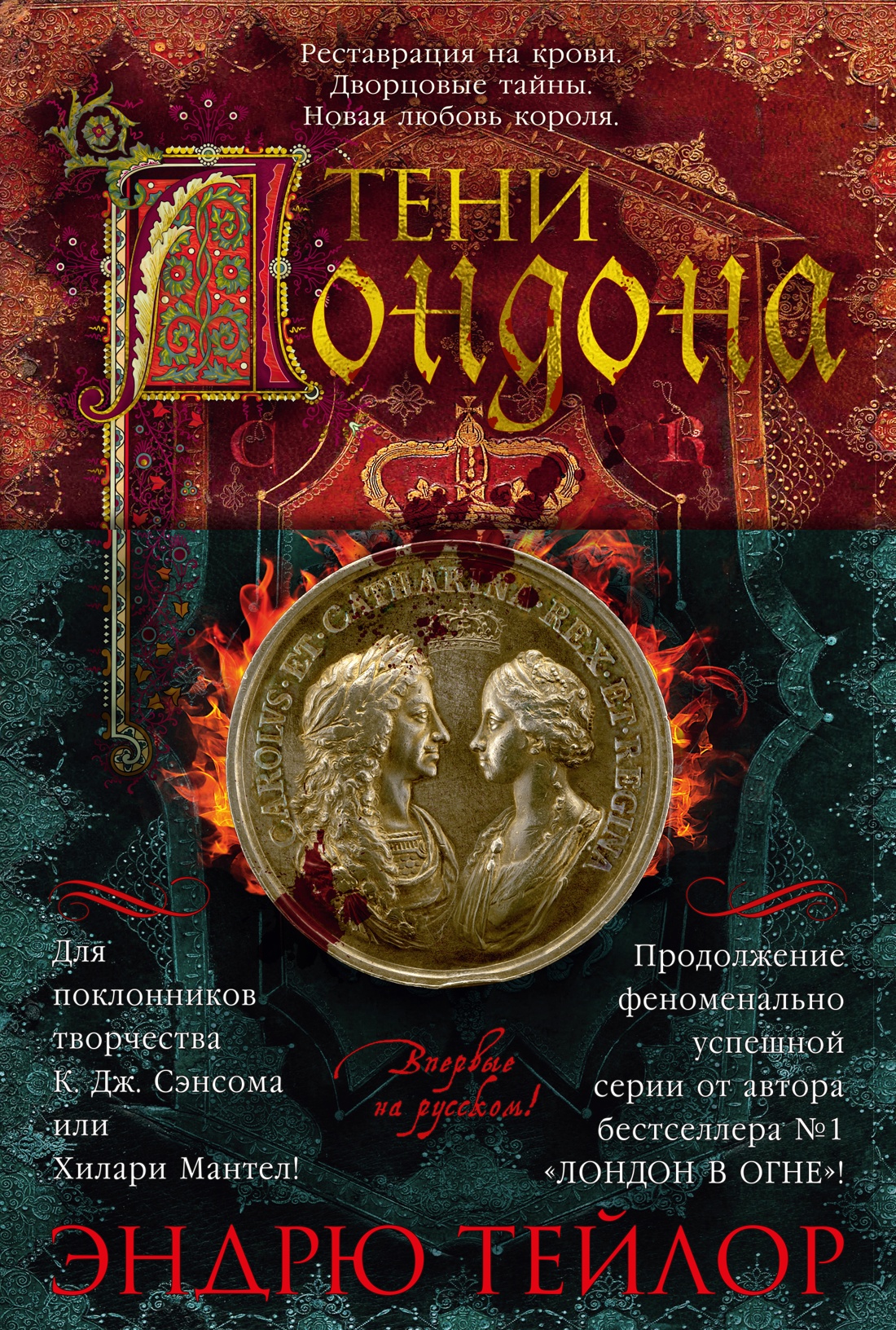

Эндрю Тейлор «Тени Лондона». Изд-во «Азбука», перевод Анна Осипова, 16+

Новый (шестой по счету в авторском импринте, который затеяло издательство, «Читател Толстов» писал о всех предыдущих книгах серии) роман блистательного английского автора исторических детективов Эндрю Тейлора. Тейлор, безусловно, лучший в том, что касается описания эпохи раннего Нового времени, Лондона после великого пожара 1666 года. С пожара, вернее, с устранения его последствий, роман и начинается. Рабочие сносят старое здание и обнаруживают в развалинах изуродованной тело. Мертвец явно оказался здесь недавно, строительные работы останавливаются, подрядчик нервничает, и призывает на помощь нашего старого знакомого Джеймса Марвуда – секретаря Уайтхолла и самого проницательного лондонского сыщика. Казалось бы, заурядное убийство (а тут именно убийство) вызывает интерес у приближенных короля Карла Второго – и теперь Марвуду приходится одновременно вести расследование и следить, чтобы кому не надо не узнал ничего лишнего. Чем всегда хороши романы Тейлора – это качественной бытовой фактурой, по которой можно понять, в какую эпоху жили его герои. Что подают в таверне; сколько стоит пара чулок; как устроена работа портовой таможни – и еще целая россыпь увлекательных сведений из быта европейских жителей XVII века.

Подпишись на Telegram-канал «ТОП Тверь»: мы публикуем актуальные новости в коротком формате.